在快节奏的现代校园生活中,学生们习惯了早八的匆忙、图书馆的灯火和社团活动的喧嚣,当一群大学生带着好奇与些许忐忑走进古寺,开启为期一周的“寺庙生活体验”时,他们未曾想过,这段看似与世隔绝的日子,会成为青春记忆里一次深刻的心灵修行,这次体验并非简单的“避世”,而是让年轻的生命在晨钟暮鼓中触摸传统文化的脉络,在青灯古佛前学会与自己对话。

初入山门:从“局外人”到“参与者”

抵达寺庙时已是傍晚,夕阳给灰瓦飞檐镀上柔和的金边,空气中飘着淡淡的香火气与草木香,与想象中庄严肃穆不同,接待他们的知客师父笑容温和,双手合十行礼:“阿弥陀佛,欢迎各位小师父回家。”这句“小师父”的称呼,让原本拘谨的学生们瞬间放松下来,寺庙的住持提前为他们准备了简单整洁的寮房(僧人宿舍),床铺、洗漱用品一应俱全,只是少了手机、电脑等电子设备——这是寺庙唯一的“规矩”,体验期间需将电子设备统一保管,回归“无打扰”的生活。

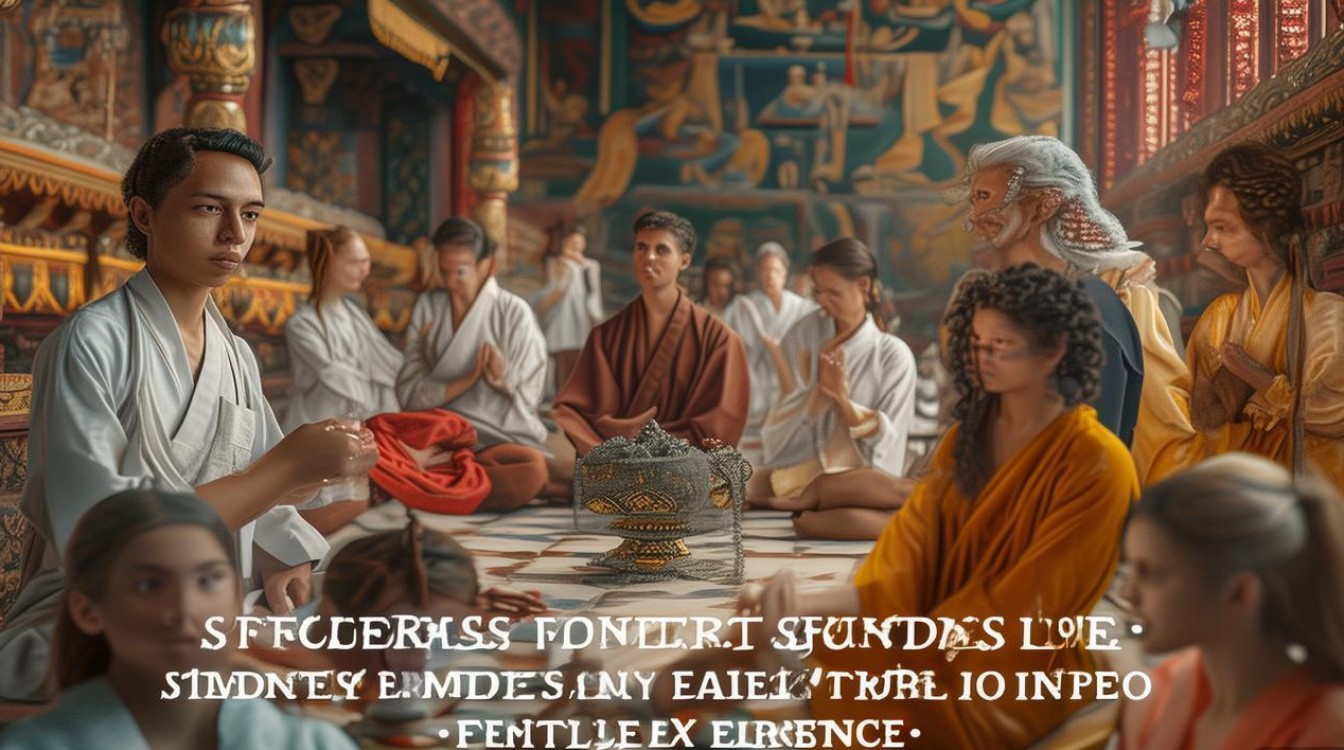

当晚的过堂(寺庙用餐)仪式让学生们印象深刻,进入斋堂前,需轻声缓步,双手合十向佛像行礼;用餐时,碗筷不能碰撞出声,饭菜吃多少打多少,杜绝浪费,一位学生笑着说:“平时吃饭总刷手机,第一次专注感受食物的味道,原来素餐也能这么香。”饭后,大家跟着师父们学习“出坡”(寺庙劳动),擦拭佛像、清扫庭院、整理经书,动作虽生疏,却带着前所未有的认真,住持说:“劳动也是修行,每一件小事都是在磨炼心性。”

寺庙日常:在规律中感受“慢的力量”

寺庙的生活极有规律,每一天都像一首舒缓的古诗,为了让学生们体验完整的修行节奏,师父们特意安排了每日作息表,将诵经、禅修、学习、劳动融入晨昏昼夜。

| 时间 | 体验说明 | |

|---|---|---|

| 04:30 | 起床、洗漱 | 寺庙的“早课”从凌晨开始,起初很难适应,几天后反而精神饱满,体会到“一日之计在于晨”的真谛。 |

| 05:00-06:30 | 早课(诵经、礼佛) | 在大雄宝殿跟着师父们唱诵《心经》《大悲咒》,虽不懂梵文,但悠扬的梵音让内心逐渐平静。 |

| 06:30-07:30 | 早斋(过堂) | 用餐前需感恩“施主”,吃饭时细嚼慢咽,感受“食存五观”(计功多少、自忖德行、防心离过、正事良药、为成道业)。 |

| 08:00-11:30 | 学习(抄经、听师父开示) | 抄写《金刚经》时,需一笔一画,专注当下,浮躁的心慢慢沉淀;师父开示时,用生活化的语言讲解“放下”“慈悲”,没有深奥的佛理,却直击人心。 |

| 14:00-17:00 | 劳动(出坡、园艺) | 在菜园里浇水、除草,或帮忙整理经书,身体虽累,却体会到“汗滴禾下土”的踏实,学会珍惜劳动成果。 |

| 19:00-20:30 | 晚课(佛前忏悔、回向) | 静坐反思一天的言行,学习“忏悔”不是自我否定,而是修正错误;回向则是将修行功德分享给他人。 |

| 21:00 | 熄灯就寝 | 没有手机打扰,躺下不久便沉沉睡去,这是许多学生久违的“婴儿般”的睡眠。 |

修行日常:从“形式”到“心法”

起初,学生们对“修行”的理解停留在“形式”上:认真抄经、安静打坐、努力劳动,但几天下来,他们发现真正的修行藏在每一个细节里。

禅修课上,师父让他们“观呼吸”——专注感受气息的进出,不评判杂念,只是觉察,一位学生分享:“一开始脑子里全是论文DDL、社团活动,根本静不下来,后来师父说,杂念像天空的云,来了会走,你只需做‘看云的人’,慢慢的我发现,当我不再对抗杂念,反而能专注呼吸了。”这种“不评判”的态度,让他们开始反思生活中的焦虑:总担心未来、懊恼过去,却忽略了“当下”的力量。

与师父的交流更是意外收获,有学生问:“师父,您觉得青春迷茫吗?”师父正在修剪盆栽,头也不抬地说:“迷茫就像这盆乱长的枝叶,剪掉多余的,主干才能长得直,年轻人的迷茫,是想得太多,做得太少;想得太远,忘了脚下的路。”简单的话,让学生们恍然大悟:与其纠结“未来做什么”,不如先把眼前的事做好。

劳动中也有“修行”,打扫大殿时,一位学生发现角落的灰尘总也扫不干净,有些烦躁,旁边的师父说:“扫地要‘三扫’:扫尘、扫垢、扫心,灰尘扫不净,是心不静;心不静,看哪都是灰尘。”他学着师父的样子,放慢速度,专注每一寸地面,果然扫得干净,心里也豁然开朗。

离别感悟:带着“初心”回到人间

一周的体验转瞬即逝,离开寺庙那天,学生们在山门前合影,脸上少了初来时的迷茫,多了几分平静与坚定,有人写下感悟:“以前总觉得‘成功’要赚很多钱、当很大官,现在发现能好好吃饭、好好睡觉、好好爱人,也是一种成功。”也有人学会了与自己和解:“以前总要求自己‘必须优秀’,现在明白,不完美才是生活的常态,接纳自己,才能走得更远。”

回到校园后,他们的生活悄然改变:上课时不再频繁刷手机,而是专注听讲;和朋友相处时更懂得倾听;遇到挫折时,会想起师父的话“云卷云舒,皆是风景”,这次寺庙生活体验,不是让他们“出家”,而是让他们在浮躁的世界里,找到了一颗“初心”——对生活的热爱,对他人的善意,对自己的接纳。

相关问答FAQs

Q1:学生参加寺庙生活体验,会不会脱离现实生活,变得消极避世?

A:不会,寺庙生活的核心是“借假修真”,通过规律的生活和简单的环境,帮助学生反思现实生活中的浮躁与焦虑,而不是逃避,体验结束后,学生们反而更珍惜校园生活的多元与活力,学会在忙碌中保持内心的平静,以更积极的心态面对学业和挑战,正如一位学生所说:“寺庙不是避风港,而是让我学会了在风雨中撑一把伞的能力。”

Q2:寺庙生活体验对学生的成长有哪些具体帮助?

A:能帮助学生培养专注力和自律性,比如通过抄经、禅修训练“活在当下”的能力;能让他们学会感恩与珍惜,通过劳动和素食体验,理解“一粥一饭当思来处不易”;最重要的是,能引导他们树立正确的价值观,明白“幸福”不是物质的堆砌,而是内心的丰盈,这些收获对学生的学业规划、人际交往乃至未来的人生选择,都有着积极的影响。