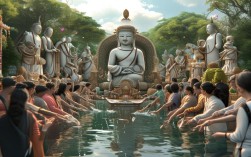

和菩萨的感应,本质上并非玄妙的神通或外在的奇迹,而是修行者以清净心、慈悲心与菩萨愿力相应时,内心世界发生的真实转化,以及生活中随之显现的善缘助缘,这种感应的核心,是“心净则国土净”——当我们的心趋向于菩萨的慈悲与智慧,生命自然会呈现出一种清明、平和的状态,烦恼减少,福报增长,甚至能在困境中感受到内在的力量与外在的守护。

感应的基础,在于“信”,这种信不是盲目的迷信,而是对菩萨愿力的深切认同,对因果规律的敬畏,以及对自身修行可能性的坚定,正如《普门品》所言:“众生被困厄,无量苦逼身,观音妙智力,能救世间苦。”当我们真诚地相信菩萨的悲愿如同虚空般广大,相信自己的心念能与菩萨的愿力相契,感应的种子便已种下,但需注意,“信”不等于“求感应”,若执着于感应本身,反而会陷入功利心,背离了感应的本质——感应是修行路上的“副产品”,而非“目标”。

感应的表现形式多种多样,既有内在心灵的转变,也有外在生活的顺遂,从内在层面看,最直接的感应是“心静”,长期持诵观音菩萨名号的人,可能会发现自己原本焦躁不安的情绪逐渐平复,内心如同被清水洗涤般清澈,面对生活的起伏时,多了一份从容与淡定,其次是“慈悲心增长”,当我们学习观音菩萨的“无缘大慈,同体大悲”,会发现自己对众生的理解加深,对曾经嗔恨的人或事,能生起包容与怜悯,甚至主动伸出援手——这正是菩萨慈悲愿力在内心的投射,再者是“智慧开启”,在困惑迷茫时,通过静心思维或经典启发,可能会突然明白事理,找到解决问题的方向,这种“顿悟”并非偶然,而是内心清净后与菩萨智慧相应的结果。

从外在层面看,感应常表现为“顺缘显现”,有人长期坚持诵经、行善,突然遇到困境时,会有意想不到的帮助:或是素未谋面的陌生人伸出援手,或是困扰已久的问题迎刃而解,或是生活中出现更多学习佛法、亲近善知识的机会,这些“巧合”背后,其实是因果规律与菩萨愿力的共同作用——当我们行善积德,心念清净,自然会感召善缘;而菩萨的悲愿,如同阳光般遍照一切,会在我们迷茫时给予指引,在跌倒时给予托举,但需警惕,外在感应并非“菩萨显灵”,而是“自心所感”,若将一切顺遂归功于菩萨,将一切逆境归咎于“感应不足”,便会失去对自身修行的反思。

为了更清晰地理解感应的不同维度,可参考以下分类:

| 感应类型 | 具体表现 | 核心意义 |

|---|---|---|

| 内在心灵感应 | 心绪平静、焦虑减轻;慈悲心增长,能包容他人;智慧开启,明辨是非 | 心性的净化与提升,是感应的根本 |

| 外在生活感应 | 顺缘增多(如遇善知识、困境得助);善愿成就(如健康改善、家庭和睦);违缘减轻(如化解矛盾、避免灾祸) | 善业感召与菩萨护持的共同作用,是修行的助缘 |

| 梦境感应 | 梦见菩萨形象、光明或经书;梦境清晰,醒来后心境明朗 | 潜意识与愿力的互动,提醒修行者保持正念 |

促进感应的关键,在于“行”,所谓“信解行证”,信是基础,解是理解佛法义理,行是落实于生活,证是最终的觉悟,若仅有信而不学经教,便容易陷入盲从;若仅有解而不践行,便如同“说食数宝”,无法得到真实利益,观音菩萨的“慈悲”,不是空洞的口号,而是“慈能与乐,悲能拔苦”的具体行动——当我们帮助他人、关爱弱小,就是在实践菩萨的精神,这种行动本身,就是与菩萨愿力最直接的相应。“持名”也是重要的修行方式,如持诵“南无大慈大悲救苦救难观世音菩萨”,不仅是口头的念诵,更要心念专一,将名号融入生活,在行住坐卧中保持对菩萨的忆念,如此才能让愿力深入心田。

需要注意的是,感应并非“求”来的,而是“修”来的,若带着“求感应”的心去修行,心便会被执念束缚,反而难以清净,正如古人所言:“有心栽花花不开,无心插柳柳成荫。”感应的出现往往在不经意间,当我们专注于净化自心、利益众生,感应便会自然显现,若暂时未感受到明显的感应,也不必灰心——可能是修行时间尚短,或是心念尚未清净,或是感应以我们未曾察觉的方式存在(比如内心的细微转变),此时更应反思:自己的心是否足够真诚?是否夹杂了功利与执着?是否在生活中践行了菩萨的慈悲与智慧?

和菩萨的感应,是一场关于“心”的修行,它不是让我们依赖外在的“神力”,而是唤醒内在的“佛性”,当我们以清净心、慈悲心、恭敬心对待菩萨,以行动践行菩萨的愿力,生命便会逐渐趋向光明——这种内在的转变,才是最真实、最珍贵的感应。

相关问答FAQs

问题1:为什么有人虔诚修行却感觉不到“感应”?是否说明菩萨不灵?

解答:感觉不到感应可能有多种原因:一是修行时间尚短,心念的净化需要过程,如同磨镜,需时日方能拂去尘埃;二是夹杂功利心,执着于“感应”的结果,反而让心变得浮躁,无法与菩萨愿力相应;三是“感应”的表现形式超出预期,比如内心的平静、对众生的慈悲,这些内在的转变往往比外在的“神奇现象”更难察觉,却更具根本性;四是因果业力的复杂性,若过去世或今生的业障较重,感应的显现可能需要更多时间来化解,菩萨的愿力始终平等遍在,感应与否,关键在于修行者自身的心念是否清净、行为是否与菩萨精神相应,而非菩萨是否“灵验”。

问题2:感应一定是“好”的吗?如果修行后反而遇到更多逆境,该如何理解?

解答:感应的本质是“心与愿力相应”,未必表现为外在的“顺遂”,有时,逆境恰恰是菩萨的“逆增上缘”——如同医生用苦药治病,菩萨也可能通过逆境来磨练我们的心性,消除我们的执着、傲慢等烦恼,修行后遭遇挫折,若能以平常心面对,不怨天尤人,反而能增长忍辱、精进的心,这正是菩萨愿力在帮助我们“消业障、增福慧”,因果是复杂的,逆境可能是过去世或今生的业力成熟,而修行如同“逆水行舟”,在消业的过程中,可能会暂时感受到“逆风”,但只要坚持正念,终会迎来“顺风”,此时应反思:逆境是否源于自己的执着或行为偏差?是否将逆境视为修行的考验而非惩罚?便能从逆境中感受到菩萨的“慈悲摄受”,而非“遗弃”。