坛神菩萨信仰是中国民间信仰中颇具地域特色的一支,主要流传于西南地区,尤其是四川、重庆等地,其核心是围绕“坛神”这一地方守护神展开的信仰实践,坛神并非传统宗教体系中的正神,而是融合了自然崇拜、祖先崇拜、英雄崇拜的地方性神灵,其典故与传说多与社区守护、禳灾纳福相关,承载着古人对平安生活的朴素向往。

坛神信仰的起源与核心内涵

坛神信仰的起源可追溯至古代“社神”崇拜,在农耕社会,“社”是土地神,也是村落的保护神,古人筑坛祭祀,称为“社坛”,坛神最初可能是社坛的人格化,后逐渐与地方历史人物、传说英雄结合,形成独特的“坛神”形象,四川部分地区传说坛神是秦朝时治水有功的李冰之子二郎神(杨戬),也有地方认为是三国时期的蜀汉将领关羽,或因守护乡里而牺牲的平民英雄,这些传说虽版本各异,但核心均指向“守护一方平安”的神职,坛神因此成为社区共同体的精神象征。

坛神的“坛”字,点明了其祭祀载体——民间多在村口、巷首或家中设“坛神龛”,或用石块垒成小坛,或直接嵌入墙壁,内置木刻神像(多为红脸、着戎装、持刀的武将形象),或仅立牌位,写“坛神菩萨之位”“本境坛神”等字样,坛神没有系统的神谱,信仰仪式也相对简单,却与民众日常生活紧密相连,成为连接人与神、社区与超自然力量的纽带。

坐神菩萨的典型典故与传说

坛神菩萨的典故多围绕“显灵护佑”展开,在不同地区形成了丰富的叙事版本,其中最典型的包括“坛神驱疫”“坛神护苗”“坛神显圣”等故事。

“坛神驱疫”的传说在四川盆地流传甚广,相传清末川东一带爆发瘟疫,死者无数,某村村民于村口古坛前祈求坛神庇佑,当晚梦见一红脸神人托梦:“明日子时,焚香持刀,绕村三周,可驱瘟疫。”村民依言而行,沿途高呼“坛神显灵,瘟疫速退”,次日清晨,村外果然发现大量死鼠,瘟疫竟就此平息,此后,该村每年正月十五都要举行“坛神会”,村民抬坛神像巡游,家家户户在门前焚香设供,祈求坛神驱邪避灾,这一传说将坛神与“禳灾”职能绑定,体现了民众对自然灾害和疾病的恐惧与抗争。

“坛神护苗”的故事则与农业生活息息相关,在川西农村,传说坛神原是某位因保护秧苗而牺牲的老农,某年天降蝗灾,眼看秧苗将被啃食殆尽,老农手持锄头日夜守护,最终力竭而死,村民感动其诚,将其奉为“坛神”,并在田边设坛祭祀,此后,每逢插秧时节,村民都要到坛神前祈求“护苗”,若遇虫害,便以酒食供奉,高喊“坛神爷爷,快快显灵,赶走虫害”,有趣的是,这类传说中坛神形象多为朴实的老农,而非威武神将,反映了民间信仰对“平凡英雄”的推崇。

还有“坛神断案”的传说:某地发生盗窃案,官府久侦无果,村民便请坛神“显灵”,嫌疑人被带到坛神前,手握烧红的铁钳,若无恙则证明清白,若烫伤则有罪,一次,无辜者果然毫发无损,真凶则手心溃烂,自此坛神被视为“公正之神”,民间纠纷常请坛神“断案”,此类传说虽带有人为“神判”的色彩,却体现了坛神信仰在基层社会治理中的补充作用。

坐神信仰的祭祀习俗与文化功能

坛神菩萨的祭祀仪式极具地方特色,既保留了古代“社祭”的遗风,又融入了民间生活的实用需求,其祭祀主体多为村落社区或家庭,时间多选在春节、端午、中秋等传统节日,或遭遇旱涝、疫病等特殊时令。

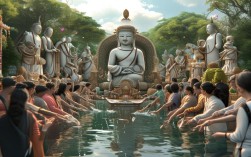

社区祭祀以“坛神会”最为隆重,通常由族长或德高望重的村民主持,全体集资购买祭品(猪、羊、米酒、糕点等),在村口坛神前举行集体祭拜,仪式包括“迎神”(敲锣打鼓抬坛神像出巡)、“供品”(摆放祭品,焚香跪拜)、“诵经”(由民间巫师或道士念诵祈福经文)、“送神”(将坛神像送回坛龛,燃放鞭炮)等环节,部分地区还有“唱坛戏”的习俗,即请戏班演出与坛神相关的剧目,如《坛神驱疫》《护苗记》等,既娱神又娱人。

家庭祭祀则更为日常,川渝地区许多家庭会在正对大门的墙壁上设坛神龛,每日早晚焚香一炷,逢年过节供以饭菜、水果,若家中有人生病,或外出远行,都要到坛神前祈求平安,一些地方还有“安坛”习俗:新房建成后,需请道士“开光”坛神,念诵“安坛咒”,将坛神“请”入家中,以镇宅辟邪。

坛神信仰的文化功能主要体现在三方面:一是社区凝聚,通过集体祭祀强化村民的身份认同和共同体意识;二是心理慰藉,为民众提供应对自然灾害、疾病困扰的精神寄托;三是道德教化,坛神传说中“护乡里”“驱邪恶”“公正无私”的形象,潜移默化地影响着民众的道德观念。

坛神信仰的地域差异(表格)

| 地区 | 坛神形象 | 核心传说 | 祭祀特点 |

|---|---|---|---|

| 川东 | 红脸武将,持刀 | 驱疫除瘟 | 正月十五“坛神会”,巡游驱邪 |

| 川西 | 老农形象,手持锄头 | 护苗抗蝗 | 插秧时节田边祭拜,供五谷杂粮 |

| 重庆 | 关公形象(融合蜀汉信仰) | 断案公正 | 民间纠纷前“盟誓”,请坛神见证 |

| 滇东北 | 女性神祇(“坛神娘娘”) | 护佑产妇与孩童 | 孕妇生产前供奉“红蛋”,祈求顺产 |

相关问答FAQs

Q1:坛神菩萨和土地公有什么区别?

A1:坛神菩萨与土地公均属民间地方神,但职能和信仰范围有别,土地公源于古代“社神”,是普遍的土地神,掌管五谷丰登、地方安宁,信仰范围多固定在村落或社区,形象多为慈祥老者;坛神菩萨则更具地域性,其形象和传说多与地方历史人物或英雄结合,核心职能是“守护特定群体”(如某村、某姓家族),信仰仪式更强调“禳灾除患”,形象多为武将或平民英雄,土地公信仰遍布全国,而坛神菩萨主要集中于西南地区,带有更强的地域文化特色。

Q2:为什么坛神信仰在现代社会依然存在?

A2:坛神信仰在现代社会仍存续,主要因其满足了民众的多重需求:一是文化认同,作为地方性知识,坛神传说和祭祀仪式是社区文化记忆的重要载体,尤其在乡村地区,是维系邻里关系、传承传统习俗的纽带;二是心理需求,面对不可控的风险(如疾病、灾害),坛神信仰仍能为民众提供“超自然庇护”的心理安慰;三是民俗价值,坛神会、安坛等仪式已被列入非物质文化遗产名录,其文化符号意义逐渐大于宗教意义,成为地方文化旅游和民俗保护的重要内容。