在藏传佛教的浩瀚体系中,格日菩萨作为智慧与慈悲的重要象征,承载着信众对无上智慧的向往与修行解脱的指引,其信仰体系融合了显密教法的精髓,在藏区的寺院文化、修行实践与艺术表现中占据核心地位,不仅是佛教哲学的人格化体现,更是连接众生与佛智的精神纽带。

名号解析与源流

“格日”藏语意为“善妙”或“胜义”,对应梵文“Mañjuśrī”的意译,汉传佛教中常译为“文殊菩萨”,但在藏传传统中,“格日”更强调其作为“七佛之师”的超越性与“般若智慧”的圆满性,据《文殊师利根本仪轨》记载,格日菩萨为过去无量劫早已成佛的“龙种上尊佛”,为度化众生,现菩萨身,辅释迦牟尼佛教化,藏传佛教宁玛派、格鲁派、噶举派等均将其列为本尊之一,尤其在格鲁派中,宗喀巴大师被尊为格日菩萨的化身,其著作《菩提道次第广论》即以格日菩萨的智慧思想为内核,构建了完整的修行体系。

形象与象征的密意体系

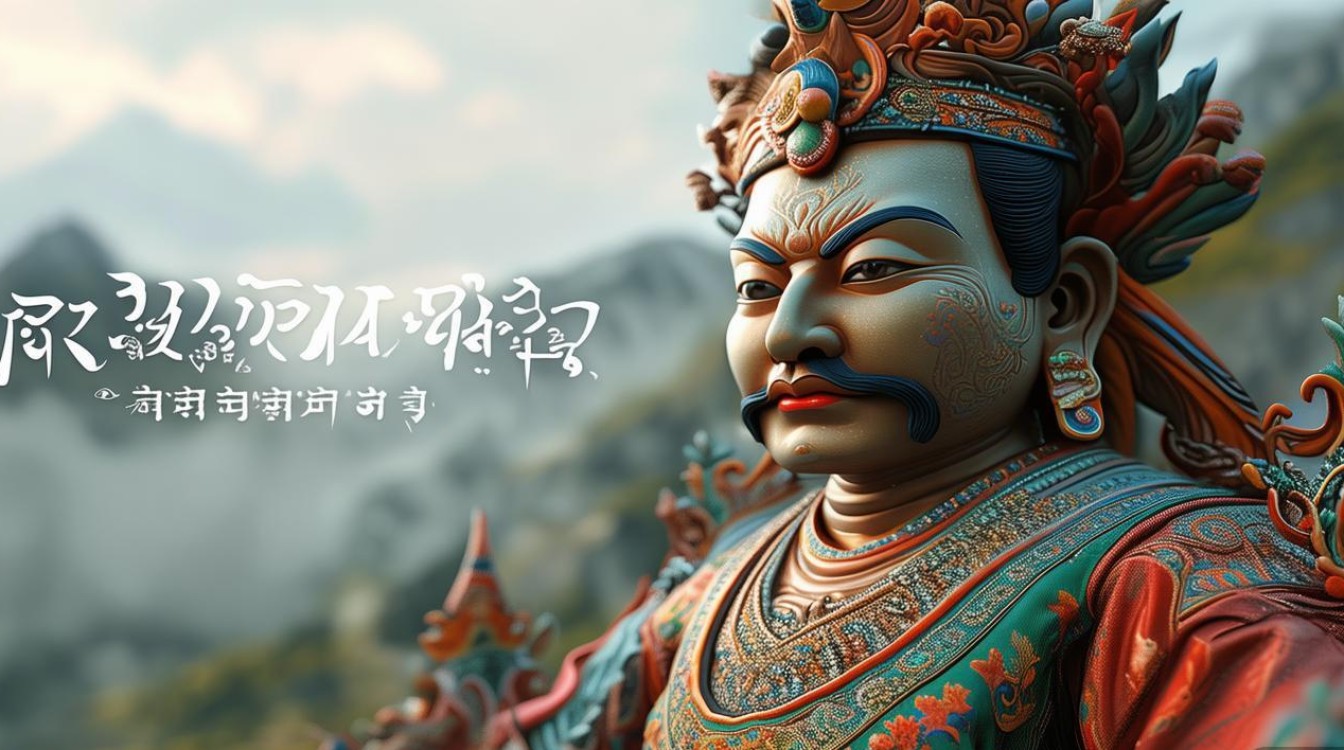

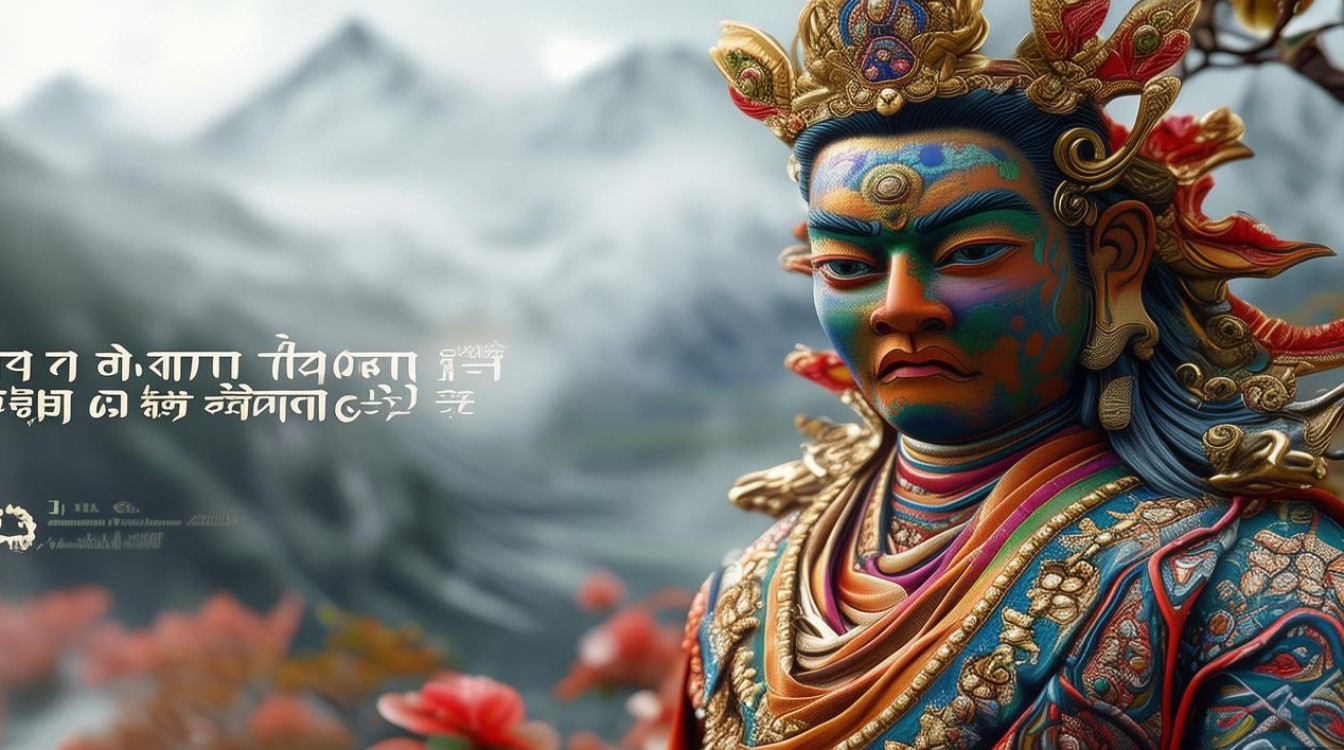

格日菩萨在藏传艺术中的形象丰富多元,既有寂静相,也有忿怒相,以不同密义对应众生的根机,以下为常见形象的特征解析:

| 特征类别 | 具体表现 | 象征意义 |

|---|---|---|

| 身色 | 洁白或金黄,身放光明 | 象征法身清净,智慧遍照一切 |

| 面容 | 寂静相:童子相,面容慈悲,三目圆睁;忿怒相:三头六臂,獠牙外露 | 寂静相表无分别智,忿怒相降伏烦恼,三目表过去、未来遍知 |

| 持物 | 右手持智慧剑(蓝色火焰围绕),左手持般若经卷(或莲花) | 剑断无明与分别执,经卷代表佛法真谛,莲花喻清净无染 |

| 坐骑 | 青狮子(寂静相),或水牛(忿怒相) | 青狮象征智慧威猛,能摧破邪见;水牛代表愚痴,被智慧降伏 |

| 手印 | 定印(结跏趺坐,手置脐轮)、说法印(右手结与愿印,左手持经) | 定印表禅定成就,说法印表转法轮度众生 |

“童子相”尤为独特,象征格日菩萨虽具无上智慧,却常怀初心,不舍众生;而“三目六臂”的忿怒形象,多出现在金刚乘修行中,用于对治贪嗔痴三毒,快速转化负面能量。

经典依据与教法内涵

格日菩萨的教法主要源于般若类经典与续部,显教方面,《大方广佛华严经·入法界品》中善财童子参访文殊师利,开启“善友”与“智慧”的修行;《文殊师利所说般若波罗蜜多经》则直接阐释“一切诸佛皆从文殊法界出”的深义,密教续部中,《文殊五字真言仪轨》《文殊一字轮陀罗尼》等,详细记载了持咒、观想、坛城等修行方法,强调通过“即身成佛”的密法,快速证得法身智慧。

藏传佛教认为,格日菩萨的智慧并非抽象概念,而是“悲智双运”的实践智慧,如宗喀巴大师所言:“智慧若无慈悲引导,则堕顽空;慈悲若无智慧摄持,则成溺爱。”格日菩萨的修行,正是以智慧为体,慈悲为用,引导众生从“有漏世间”走向“无漏涅槃”。

修行法门与当代意义

在藏传修行体系中,格日菩萨法门可分为“共法”与“不共法”,共法包括读诵《文殊师利发愿文》、持诵“嗡阿惹巴扎那谛”(文殊心咒),以增长记忆力、辩才与无分别心;不共法则需在具格上师指导下,修习“生起次第”(观想自身与格日菩萨无二无别)与“圆满次第”(证悟空性智慧),最终现证“法界体性智”。

当代社会中,格日菩萨的智慧思想对治“信息焦虑”“认知局限”具有现实意义,其“不二法门”强调超越二元对立,帮助修行者在纷繁复杂中保持觉知;而“童子相”的谦卑特质,则提醒世人以初心面对知识,避免傲慢与偏见,藏区寺院每年举行的“格日菩萨法会”,僧俗信众共修智慧法门,不仅是对传统文化的传承,更是对现代心灵困境的回应。

相关问答FAQs

Q1:格日菩萨与汉传佛教的文殊菩萨是同一尊菩萨吗?有何异同?

A:格日菩萨与汉传佛教的文殊菩萨同源异流,本质均为“般若智慧”的象征,同属佛教八大菩萨之一,相同点在于:核心教义一致,代表“大智”,主司智慧与辩才,经典依据均源于《般若经》等,不同点在于:藏传佛教更强调其密教化现(如忿怒相、多臂形象),修行体系包含丰富的持咒、观想等密法;汉传佛教则侧重其“大智”的哲学思辨与慈悲救世的精神,形象以寂静相为主,较少出现忿怒相,藏传佛教将格日菩萨与观音、金刚手并称“三怙主”,象征“智、悲、力”的圆满,而汉传佛教更常将其与普贤、观音、地藏组成“四大菩萨”,分别代表“智、理、悲、行”的不同修行维度。

Q2:普通人如何在家修习格日菩萨法门?需要注意什么?

A:普通人可从基础共法入手:至心皈依格日菩萨,每日诵读《文殊师利发愿文》,培养恭敬心;持诵文殊心咒“嗡阿惹巴扎那谛”(108遍为佳),可借助计数器,专注声音与呼吸,摄心不散;学习般若经典,如《金刚经》《心经》,理解“空性”智慧,避免口头禅修,注意事项包括:修行需以“慈悲”为前提,不可追求神通或名利;持咒时需发音准确(可参考藏语发音教学),若条件允许,可迎请格日菩萨唐卡,置于清净处,作为观想对境;最重要的是,寻求具格上师的指导,避免因理解偏差陷入“顽空”或“执着相”的误区,日常中,可将智慧修行融入生活,如遇事时观照“烦恼即菩提”,以格日菩萨的平等心对待顺逆境界,逐步培养内在的清明与自在。