在2023年的一次考古发掘中,某省考古队于唐代皇家寺庙遗址清理出一尊残缺的石质菩萨像,其右手及施无畏印的手掌部分与臂部完全分离,仅剩少量榫卯结构的连接痕迹在断处可见,这一发现迅速引发关注,人们不仅对菩萨像的残损感到惋惜,更开始思考“菩萨的手掉了”背后所承载的历史、文化与信仰意义,菩萨像作为佛教艺术的重要载体,其手部造型(即“手印”)不仅是艺术表现的核心,更是教义精神的直观传达,当“手掉了”,我们失去的不仅是一件文物的物理完整性,更是一段凝固的历史密码和一份跨越千年的精神象征。

历史背景:菩萨像的诞生与时代烙印

这尊菩萨像出土于唐代长安城外的一处寺庙遗址,推测为盛唐时期(公元8世纪)的作品,唐代是中国佛教艺术的鼎盛期,皇家对佛教的推崇推动了造像艺术的巅峰发展,此时的菩萨像一改早期犍陀罗风格的犷健,转向对“人神合一”的审美追求——面容饱满圆润,身姿婀娜挺拔,衣纹流畅如水,既体现盛唐的雍容气度,又蕴含佛教的慈悲智慧。

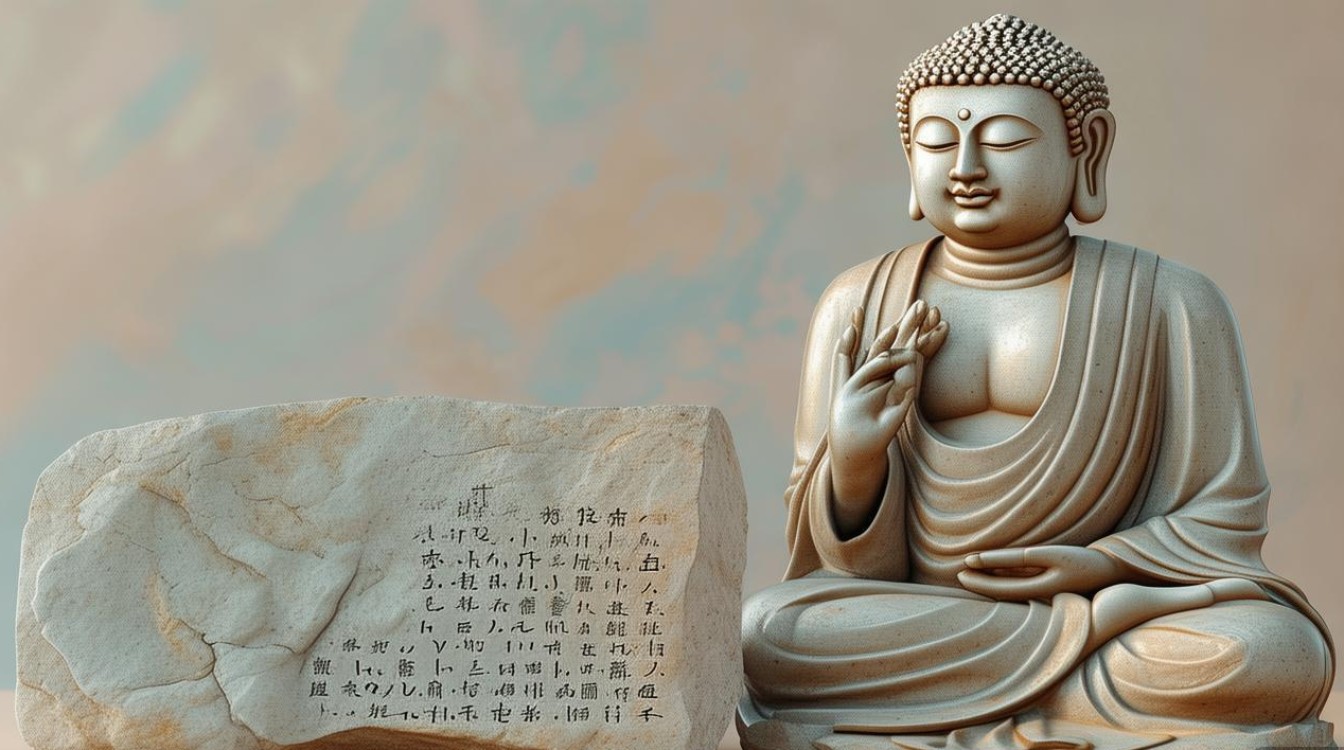

从材质看,菩萨像采用本地青石雕刻,石质细腻坚硬,但历经千年地下埋藏,受地下水侵蚀和土壤压力影响,石质逐渐疏松,考古队员发现,菩萨像原高约1.2米,结跏趺坐于莲台之上,左手施“与愿印”(掌心向上,自然下垂,象征满足众生愿望),右手原为“施无畏印”(五指舒展,掌心向外,象征消除众生恐惧),右手从腕部断裂,断口处可见清晰的榫卯结构,说明手臂与手掌原为分体雕刻后拼接,这种工艺在唐代大型石雕中较为常见,既能减少单块石材的雕刻难度,又能提升细节表现力。

原因分析:自然侵蚀与人为因素的叠加

“菩萨的手掉了”并非单一原因所致,而是自然老化与历史变迁共同作用的结果,从自然因素看,青石的主要成分是碳酸钙,长期埋藏于酸性土壤中,会与地下水中的二氧化碳反应生成可溶性碳酸氢钙,导致石质“钙化流失”,变得脆弱易碎,考古现场检测发现,菩萨像断口处的石料硬度较原身降低约30%,榫卯结构因腐蚀而松动,在出土时的轻微震动下便彻底分离。

人为因素同样不可忽视,唐代末年,会昌法难(公元845年)席卷全国,大量寺庙被毁,佛像被砸,遗址中出土的残砖碎瓦显示,该寺庙在唐代晚期曾遭遇大规模破坏,菩萨像的手部可能就在此时受损——虽未完全砸碎,但连接处已产生隐性裂纹,此后千年,寺庙遗址历经战乱、农耕与自然掩埋,菩萨像长期暴露于地表或浅层土壤中,进一步加剧了风化侵蚀,直到近年,考古发掘前的机械施工(如推土作业)又产生了额外的震动,成为压垮骆驼的最后一根稻草,导致最终脱落。

修复过程:科技与传统的“接力赛”

面对残损的菩萨像,文物保护团队启动了“抢救性修复+数字化存档”双轨方案,考古队员对断口进行现场清理,用软毛刷和压缩空气去除泥土,再用低浓度乙醇溶液固定松动的石质颗粒,随后,将手掌与手臂残片送入实验室,通过3D扫描技术建立精确的数字模型,模拟拼接效果——这一步至关重要,因为榫卯结构已严重变形,需根据模型重新打磨接口。

修复材料的选择体现“最小干预”原则:传统工艺中常用石灰或桐油填补,但现代材料研究发现,用石粉与环氧树脂混合的“石质粘合剂”更接近青石的物理特性,既能牢固粘接,又可避免二次腐蚀,经过72小时的固化,手掌与手臂成功拼接,断口处缝隙小于0.5毫米,几乎看不出修复痕迹,用矿物颜料对修复部位做旧,使其与原身的包浆(文物表面的氧化层)色泽一致,达到“修旧如旧”的效果。

文化意义:残缺中的“完整”叙事

“菩萨的手掉了”,却意外打开了解读唐代佛教艺术的新窗口,手印是菩萨身份的“身份证”——施无畏印代表观音菩萨的慈悲,与愿印象征地藏菩萨的愿力,这尊菩萨像左右手印的组合,暗示其可能为“千手千眼观音”的简化形象,或体现“悲智双运”的佛教理念,手部的残损,反而让学者更关注手印的细节:从残留的指尖弧度判断,雕刻师曾用“圆刀”技法突出手指的柔软,体现唐代“以形写神”的艺术追求。

对公众而言,“残缺”也赋予了文物新的生命力,它不再是庙堂之上遥不可及的完美造像,而是带着历史伤痕的“见证者”——那些裂纹里藏着会昌法难的硝烟,断口处凝结着千年风霜的重量,正如文物保护专家所言:“文物修复的目标不是消除残缺,而是让残缺成为历史的一部分。”这尊菩萨像的手虽掉了,但它所承载的文化记忆,却在修复与解读中变得更加完整。

社会影响:从“惋惜”到“守护”的意识觉醒

菩萨像手部脱落的新闻登上热搜后,“文物保护”成为公众热议的话题,有网友留言:“以前总觉得文物离自己很远,现在才知道,它们可能就在我们脚下。”这种意识的转变,推动了一系列实际行动:当地政府加速推进遗址公园建设,增设文物保护标识;学校组织“小小考古家”活动,让孩子们通过模拟修复体验文物价值;企业捐赠资金,支持遗址区的环境监测系统安装。

更深远的影响在于对“残缺美”的重新认知,过去,人们习惯于用“完整”评判文物价值,而这尊菩萨像让人们意识到:残缺不是遗憾,而是历史的另一种表达,正如博物馆展出的断臂维纳斯,正是“手掉了”的空白,留给观者无限的想象空间——那未完成的手印,或许正是菩萨对众生“未完成的慈悲”:无论历经多少磨难,愿力永不消散。

菩萨常见手印及象征意义

| 手印名称 | 手势描述 | 象征意义 | 常见菩萨形象 |

|---|---|---|---|

| 施无畏印 | 右手五指舒展,掌心向外 | 消除众生恐惧,赐予无畏勇气 | 观音菩萨、释迦牟尼佛 |

| 与愿印 | 左手自然下垂,掌心向上 | 满足众生愿望,赐予财富智慧 | 地藏菩萨、阿弥陀佛 |

| 禅定印 | 双手掌心向上叠放,置于膝上 | 禅定入静,智慧增长 | 释迦牟尼佛、弥勒佛 |

| 说法印 | 右手拇指与食指相触,其余三指舒展 | 说法传教,普度众生 | 文殊菩萨、药师佛 |

相关问答FAQs

问:菩萨像手部脱落是否会影响其作为宗教圣物的地位?

答:从宗教角度看,菩萨的核心精神是“慈悲”与“智慧”,手印是其教义的象征符号,而非圣物本身,信徒对菩萨的信仰源于其精神内涵,而非物理形态的完整,修复后的菩萨像通过科学手段恢复了手印的原貌,既保留了历史信息,也满足了宗教仪轨的需求,更重要的是,“手掉了”的残损反而让公众更深刻地理解到:信仰的本质是“历久弥新”——即使历经磨难,菩萨的慈悲愿力依然“手”护众生。

问:普通公众在参观文物时,如何避免对文物造成无意损坏?

答:遵守“三不原则”:不触摸(手上的油脂和汗液会腐蚀文物表面)、不攀爬(体重压力可能导致结构松动)、不闪光(相机闪光灯中的紫外线会加速有机材质老化),注意细节观察,不随意翻越护栏或进入 restricted 区域,若发现文物有异常情况(如松动、脱落、变色),应立即告知现场工作人员,而非自行处理,保持敬畏之心——文物是不可再生的历史载体,每一次“无意触碰”都可能造成无法挽回的损失,唯有“远观而不亵玩”,才能让它们代代相传。