在佛教文化中,“菩萨念经箍咒”并非孤立的概念,而是包含“念经”与“念咒”两大修行法门,并以菩萨的慈悲愿力为根本依归,所谓“念经”,是指诵持佛所说的经典,通过文字般若理解佛法义理,契入无上智慧;“念咒”则是持诵陀罗尼(真言),以音声为媒介,感通佛菩萨本愿加持,达到降伏烦恼、护持心性的目的。“箍咒”一词,或许源于民间对咒语“摄持心念、护持修行”功能的形象化表达,意指咒语如“箍”一般,能约束散乱心、消除障碍,而菩萨的念咒正是以慈悲为体、智慧为用,旨在利益众生而非束缚众生。

念经与念咒的佛教内涵

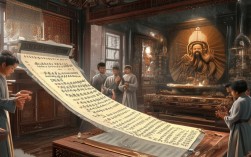

念经与念咒皆是佛教修行的“六度”中“般若度”与“持戒度”的实践,念经的核心在于“解行并进”:通过诵《法华经》《华严经》《金刚经》等经典,领悟“诸法空相”“万法唯识”的真理,破除我执法执;将经义落实于生活,如《地藏经》教导“孝亲尊师”,《阿弥陀经》引导“发愿往生净土”,使经典成为日常行为的指南。

念咒则更具“秘密加持”的特点,咒语(梵语“陀罗尼”)意为“总持”,即含摄无量义理,能于一音中具足众妙,如观音菩萨的“六字大明咒”(嗡嘛呢呗美吽),每一字皆对应度化众生的不同愿力:嗡为白色,表法身;嘛呢为绿色,表报身;呗美为蓝色,表化身;吽为红色,表体性不空,四字合一,象征观音菩萨“悲智双运”的功德,念咒时,需以“诚敬心”为基,通过专注持诵,使心念逐渐与咒语对应的佛菩萨愿力相应,达到“心咒一体”的境界。

菩萨念经咒的慈悲愿力

菩萨念经咒并非机械的音声重复,而是“无缘大慈,同体大悲”的流露,不同菩萨因本愿不同,所念经咒亦各有侧重,共同指向“度化众生”的目标。

以表格列举部分菩萨代表经咒及其愿力:

| 菩萨名号 | 代表经咒 | 核心愿力 | 修行意义 |

|---|---|---|---|

| 观音菩萨 | 《大悲咒》、六字大明咒 | “千处祈求千处应,苦海常作渡人舟” | 拔除众生苦难,慈悲救度,消灾免难 |

| 地藏菩萨 | 《地藏菩萨本愿经》、地藏王菩萨心咒 | “地狱不空,誓不成佛” | 超度亡灵、救度恶道众生,强调孝道与因果 |

| 文殊菩萨 | 《文殊师利菩萨陀罗尼》、文殊心咒(阿惹巴那纳迪) | “开智慧、辩才无碍” | 启发众生智慧,破除愚痴,增长学习能力 |

| 药师佛 | 《药师经》、药师灌顶真言 | “除病消灾、满足众生善愿” | 治愈身心疾病,令众生远离贫苦、具足安乐 |

菩萨的念经咒,本质是“愿力”与“法性”的合一,如观音菩萨念《大悲咒》,并非菩萨需要诵持,而是以“平等智”显现咒语的力量,使众生持诵时,能与观音的“大悲愿海”感应道交,如同月亮映现于水中,虽无实体却能真实利益众生。

念经咒对修行者与众生的利益

对修行者而言,念经咒是“自利利他”的修行路径,自利方面,通过诵经能“闻思修”,以智慧降伏烦恼;持咒则能“定慧等持”,专注的持诵可收摄散乱心,进入“一心不乱”的禅定状态,如《楞严经》所言:“持咒贵在一心,心若专一,咒便灵验。”利他方面,修行者念经咒时,功德不仅回向自身,更能遍及法界众生,如《普门品》中,观音菩萨闻声救苦,众生至诚念诵,便能感得菩萨护持。

对众生而言,念经咒是“离苦得乐”的方便法门,对于初学者,念咒简单易行,无需深解义理,只需诚心持诵,即可获得“三昧耶加持”(誓愿加持),消除业障;对于有信仰者,诵经能深化对佛法的理解,树立正知见;对于苦难众生,念经咒则能感得佛菩萨慈悲加被,缓解身心痛苦,种下善根。

FAQs

Q1:念经咒是否需要特定仪轨?普通人如何开始?

A:念经咒的核心是“诚敬心”,仪轨(如焚香、合掌、观想等)是辅助修行的助缘,并非必须,初学者可从简单的咒语或短经入手,如先持念六字大明咒或《心经》,每日固定时间(如清晨、睡前),保持身心清净,端坐或站立,双手合掌,专注持诵,不必追求速度,贵在持之以恒,随着修行深入,可逐渐学习仪轨,如观想菩萨形象、回向功德等,但需避免执着于形式,而忽略了“心念”的专注与慈悲。

Q2:念经咒时感觉心烦意乱、无法专注,怎么办?

A:心烦意乱是修行中的正常现象,因众生心本具“散乱性”,可通过以下方法调整:一是“降伏其心”,接受当下的杂念,不强行压制,而是轻轻将注意力拉回到经咒音声上;二是“简化内容”,若持咒时杂念纷飞,可先减少字数,如只持咒语中的一个字,逐渐专注;三是“结合观想”,持咒时观想光明、菩萨形象或“字轮”(咒字如光轮旋转),以形象引导心念;四是“忏悔业障”,若烦恼较重,可先诵《八十八佛大忏悔文》,消除宿业障碍,关键是“勿忘勿助”,保持耐心,修行是渐修的过程,久久自能见效。