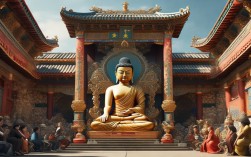

菩萨得加持,是大乘佛教中重要的修行理念,指菩萨在修行过程中,因自身发心、行持与佛菩萨的愿力相应,从而得到三宝的护持、启发与力量,加速道业增长,圆满悲智行愿,这种加持并非单向的“赐予”,而是“感应道交”的结果——如同明镜对月镜,镜体清净(菩萨修行)则月光(佛菩萨愿力)自然映现;若镜体蒙尘(懈怠、退转),则月光难以显现。

菩萨得加持的内涵与意义

“加持”在梵语中可译为“摄持”,即佛菩萨以慈悲愿力“摄”受护持修行者,以智慧光明“持”其心念不退,对菩萨而言,加持的核心意义在于“助缘”:菩萨虽已发菩提心,行六度、修四摄,但无明习气未尽,众生难度,魔障难断,需借助佛菩萨的愿力作为“增上缘”,突破修行瓶颈,从“自力”迈向“自他力”圆融。

华严经》中,善财童子参访五十三位善知识,每一站都感得诸佛菩萨的冥加庇佑:初参德云比丘时,文殊师利菩萨以智慧光明照其心,使其得“念佛三昧”;后见观音菩萨,得“大悲行门”的启发,这种加持并非代替菩萨修行,而是使其在菩提道上“虽行无相,而相庄严;虽度众生,而不度相”,始终保持“上求佛道,下化众生”的正念。

菩萨为何需要加持?

菩萨虽已超越凡夫,但仍是“分证佛”的修行者,尚未圆满佛果,故需加持的原因有三:

其一,微细无明未尽。 菩萨虽破“见思惑”“尘沙惑”,但“无明惑”的习气仍在,如《大智度论》所言:“菩萨虽知一切法空,而于世间生爱念心;虽知众生无我,而欲度脱之。”这种“知空而不住空”“知无我而慈悲心切”的微妙平衡,需佛菩萨以智慧加持,避免落入“空病”或“有执”。

其二,度生愿力难圆。 菩萨发“虚空有尽,我愿无穷”的大愿,但众生根器千差万别,世界烦恼无量无边,如《普门品》中观音菩萨虽“寻声救苦”,仍需阿弥陀佛“威神加被”,方能于十方世界自在应化,若无加持,菩萨的度生愿力可能因“机缘不具”或“心力不足”而暂缓。

其三,魔障难能远离。 菩萨修行越深入,魔障越猛烈——或以“五欲”诱惑,或以“禅定”执着,或以“善行”我慢。《楞严经》中,阿难尊者因“爱心难断”险遭魔缚,幸得佛陀慈悲加持,方显“奢摩他”真义,菩萨需佛菩萨的“护法威神”,方能“于魔道中行菩萨道”,不被外境所转。

菩萨得加持的来源

菩萨的加持力源于“三宝”与“众生”两大福田:

一是三宝的愿力摄持。 佛的“果地功德”是加持的根本——如阿弥陀佛的“四十八大愿”,观音菩萨的“十四无畏”,地藏菩萨的“地狱不空,誓不成佛”,这些愿力如虚空般周遍,菩萨只要至诚祈请,便能“千江有水千江月”,与佛菩萨愿力相应,法的“真理指引”是加持的核心——菩萨深入经藏,如《法华经》的“开权显实”,《般若经》的“照见五蕴”,以法为镜,破除无明,僧的“和合依止”是加持的助缘——菩萨依止善知识,如《华严经》中“善友摄持”,在僧团中修正行、增福慧。

二是众生的善信感召。 菩萨“度众生”即是“得加持”的途径——众生因菩萨教化而种善根、修善法,这份“信愿行”的功德如回向给菩萨,便成为菩萨的“资粮力”,如《地藏经》中,众生称念地藏名号,既得自身消灾,也为地藏菩萨“度尽众生”的愿力添一分助力,此即“自他互益”的加持妙理。

菩萨得加持的具体表现

菩萨感得加持时,身心世界会有显著转变,可从以下维度体现:

| 表现维度 | 具体体现 |

|---|---|

| 修行智慧 | 闻法能契深义,观照心性明了,如拨云见日;对空、假、中三观的理解圆融无碍,不再“执法为实”。 |

| 度生方便 | 应机说法善巧,众生闻法欢喜,烦恼轻安;能以“身、口、意”三业随顺众生,如“应以何身得度,便现何身”。 |

| 身心轻安 | 禅定中得法喜充满,远离昏沉掉举;面对病苦、魔缘时,心不退转,如“安住不动如大地”。 |

| 愿力增上 | 菩提心日益坚固,虽遇逆境仍能“难行能行,难忍能忍”;度生愿力逐渐扩大,从“一隅”到“十方世界”。 |

菩萨如何感得加持?

菩萨得加持的关键在于“自力”与“他力”的相应,核心是“信、愿、行”三资粮具足:

一者,信心深植如金刚。 需深信佛菩萨“悲愿不虚”,如《普门品》所言:“若有众生,多于淫欲,常念恭敬观世音菩萨,便得离欲;若多�恚,常念恭敬观世音菩萨,便得离嗔。”这种“深信”不是盲从,而是通过闻思修验证佛菩萨的慈悲与智慧,如“婴孩信母”,知母必护。

二者,菩提心纯切如大地。 菩萨需以“为利众生愿成佛”的发心为核心,念念不忘“上求佛道,下化众生”,如《华严经》中,善财童子“见苦即悲,见善即喜”,这种“同体大悲”的心念,是与佛菩萨愿力相应的“磁场”。

三者,行持精进如钻木。 菩萨需在六度中实修:布施时无“我能舍”的我执,持戒时存“慈悲为本”的方便,忍辱时怀“冤亲平等”的智慧,精进时行“恒不退转”的愿力,如永明延寿大师所言:“一心念佛,万善同归”,行持越清净,加持越明显。

菩萨得加持,本质是“心佛众生三无差别”的体现——菩萨因发心与行持“合佛本愿”,佛菩萨因慈悲愿力“应机赴感”,二者如两镜相照,光光互摄,这种加持不是“依赖外求”,而是“借假修真”:通过佛菩萨的护持,让菩萨在“无我”中成就“大我”,在“度生”中圆满“佛道”,正如印光大师所言:“佛氏门中,有求必应”,但“求”需“与道相应”——以菩提心为种子,以六度为雨露,以信心为土壤,方能感得佛菩萨的“法雨甘霖”,成就无上菩提。

FAQs

问:菩萨已经发菩提心,为何还需要佛菩萨的加持?是否说明菩萨自身能力不足?

答:菩萨虽已发菩提心,但仍处于“三贤十圣”的修行位,尚未圆满佛果,从“自力”而言,菩萨的无明习气未尽,智慧、神通、愿力尚未究竟,如《大智度论》比喻:“譬如婴儿,虽父母所生,若无乳养,不能成长。”菩萨需佛菩萨的加持,如同婴儿需乳养,是“助成道业”的增上缘,而非“能力不足”,从“他力”而言,佛菩萨的愿力是“无量劫所修的功德海”,菩萨祈请加持,是融入“佛果功德”的捷径,最终目的是“自他二力圆融”,速疾成佛。

问:普通人不是菩萨,能否感得菩萨加持?如何祈求更有效?

答:普通人虽未发圆满菩提心,但只要“发心向善”,即可感得菩萨加持,菩萨的慈悲是“无缘大慈,同体大悲”,不限于“菩萨身份”,更看重“众生信心”,如《地藏经》所言:“南无地藏菩萨摩诃萨”,乃至“称其名号,礼拜赞叹”,皆可蒙加被,祈求有效的关键是“心诚”与“行正”:一要至诚恭敬,如“子忆母”,念念不忘菩萨慈悲;二要断恶修善,如《太上感应篇》所言,“吉人天相”,心行清净则加持易应;三要回向众生,将所得善根“为众生故,回向菩提”,与菩萨“度生”愿力相应,如此则“小善”感“大加持”,凡夫亦可蒙菩萨护佑。