佛教是世界主要宗教之一,其核心围绕“佛”“佛法”“佛教”三者展开,三者相互关联又各有侧重,共同构成了完整的信仰与实践体系,理解三者的内涵与关系,是把握佛教精神的关键。

佛:觉悟的圆满者

“佛”是梵语“Buddha”的音译,意为“觉悟者”,佛教中的“佛”并非创造世界的神,而是通过自身修行证悟宇宙人生真相、达到“自觉、觉他、觉行圆满”境界的圣者,以佛教创始人释迦牟尼佛为例,他本是古印度迦毗罗卫国的王子,目睹生老病死之苦,舍弃世俗生活,寻求解脱之道,经过六年苦行,最终在菩提树下证悟“四谛”“十二因缘”,彻底断除烦恼,获得无上正等正觉。

佛的特质体现在“三觉”:自觉(自身觉悟真理)、觉他(觉悟众生)、觉行圆满(福慧具足,无有欠缺),佛教有“十种通号”形容佛的功德,如“如来”(乘真理而来)、“应供”(应受人天供养)、“正遍知”(正确遍知一切法)等,这些称号并非指向人格化的神,而是彰显佛所证悟的智慧与慈悲境界,佛教认为,佛是宇宙人生真理的发现者,而非主宰者,其核心意义在于:佛的境界是可以通过修行达到的,众生皆有成佛的可能。

佛法:解脱的指南针

佛法是佛所证悟的真理及其教导的总称,是引导众生离苦得乐、觉悟成佛的方法体系,其核心教义以“三法印”为根本准则——诸行无常(一切事物皆在变化,无永恒不变)、诸法无我(一切事物没有固定不变的“自性”,皆因缘和合而生)、涅槃寂静(超越生死轮回的寂静境界),这“三法印”是判断佛法是否究竟的标准,也是佛教区别于其他宗教的核心特征。

佛法的修行体系以“戒定慧三学”为支柱:

- 戒:规范行为,通过持戒(如五戒:不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒)断恶修善,为修行奠定基础;

- 定:专注内心,通过禅修培养定力,达到心不散乱的状态,为生发智慧创造条件;

- 慧:洞察真相,通过闻思经教,破除对“我”和“法”的执着,证悟缘起性空的真理。

为更清晰理解佛法的核心内容,可整理如下:

| 核心教义 | |

|---|---|

| 四圣谛 | 苦(人生本质是苦)、集(苦的根源是贪嗔痴)、灭(苦的寂灭是涅槃)、道(灭苦的方法是八正道) |

| 八正道 | 正见、正思维、正语、正业、正命、正精进、正念、正定(通往解脱的八种实践路径) |

| 十二因缘 | 无明、行、识、名色、六入、触、受、爱、取、有、生、老死(生命轮回的因果链条) |

佛法强调“依法不依人”,即以真理为依归,而非盲从个人,其本质是“智慧”与“慈悲”的统一:智慧洞察缘起,慈悲利益众生,二者相辅相成,构成佛法的核心精神。

佛教:佛法的实践载体

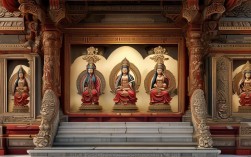

佛教是以“佛”为根本信仰对象,以“佛法”为核心教义,以“僧团”为传承载体,形成的宗教、文化与哲学体系。“佛”是觉悟的榜样,“法”是修行的依据,“僧”(意为“和合众”,指修行佛法的团体)是实践的共同体,三者合称“三宝”,是佛教信仰的基石。

佛教的经典分为“三藏”:

- 经藏:佛所说的教法,如《般若经》《法华经》等,阐述核心义理;

- 律藏:僧团的戒规,如《四分律》《五分律》等,规范僧众行为;

- 论藏:后世高僧对经律的解释与发挥,如《大智度论》《中论》等,系统化佛法思想。

佛教在不同历史时期与地域发展中,形成了不同流派:南传佛教(上座部)注重原始教义与禅修实践,强调个人解脱;汉传佛教融合大乘思想,以“菩萨行”为核心,倡导“众生无边誓愿度”;藏传佛教结合密法修行,重视仪轨与次第,尽管形式多样,但佛教的根本目标始终一致:引导众生通过修行佛法,超越烦恼,成就佛的境界,实现自利利他的圆满人生。

“佛”是觉悟的象征,“佛法”是觉悟的路径,“佛教”是觉悟的实践,三者并非孤立存在:佛是佛法的源头,佛法是佛教的核心,佛教则是佛法在世间的传播与延续,佛教的本质不是迷信,而是通过智慧洞察生命实相,通过慈悲利益一切众生,最终实现从“迷”到“悟”的超越。

FAQs

问:佛教中的“佛”是神吗?为什么拜佛?

答:佛教中的“佛”不是创造世界的神,而是觉悟宇宙人生真相的圣者,拜佛并非崇拜神灵,而是表达对佛的敬意与感恩——以佛为榜样,提醒自己修行觉悟;拜佛也是一种修行方式,通过恭敬心收摄散乱,培养专注与慈悲心,佛教强调“诸佛非以水洗罪,非以手除众生苦,而是令觉悟法,解脱诸障碍”,拜佛的本质是向觉悟者学习,而非依赖外在力量。

问:普通人能修行成佛吗?

答:佛教认为“众生皆具如来智慧德相”,即每个众生本自具有与佛无别的觉悟潜能,只是被贪嗔痴等烦恼覆盖,普通人只要依循佛法,修持戒定慧,断除执着,净化身心,最终都能达到佛的境界,释迦牟尼佛在成佛前也是普通人,经过多年修行证悟;佛教中的“一阐提”(断善根者)也能成佛,更不用说普通众生,修行成佛的关键在于“发心”与“实践”,而非身份或天赋。