佛教考古专业是考古学与宗教学交叉融合的分支学科,以物质遗存为核心,结合文献、艺术、历史等多学科方法,研究佛教的起源、传播、发展及其文化内涵,其研究对象涵盖从印度到东亚、东南亚等佛教传播区域的相关遗存,旨在通过考古材料还原佛教历史图景,揭示不同文明间的文化交流轨迹。

学科定位与研究范畴

佛教考古专业隶属于考古学大类,但具有鲜明的跨学科特性,它以田野考古为基础,整合艺术史、文献学、宗教学、科技考古等理论与方法,聚焦佛教物质文化遗存的发掘、整理、研究与阐释,研究范畴既包括石窟寺、寺院、佛塔、造像、经卷等核心遗存,也涵盖与佛教相关的墓葬、碑刻、钱币、器物等附属材料,时间跨度从公元前6世纪佛教起源至今,空间范围覆盖印度、中亚、中国及东亚、东南亚等佛教传播圈。

佛教考古的研究重点尤为突出:从新疆克孜尔、敦煌莫高窟等早期石窟,到云冈、龙门等中原皇家石窟,再到藏传佛教寺院(如布达拉宫、扎什伦布寺)及汉传佛教寺院遗址(如法门寺、西安青龙寺),构成了完整的研究序列,这些遗存不仅是宗教信仰的载体,更是政治、经济、艺术、科技的综合反映,为理解中国古代社会文化提供了独特视角。

核心研究内容与方法

(一)主要遗存类型与研究重点

佛教考古的研究对象可系统分类如下:

| 遗存类型 | 代表性实例 | 研究重点 |

|---|---|---|

| 石窟寺 | 敦煌莫高窟、云冈石窟、克孜尔石窟 | 造像风格演变、壁画内容解读、营建工艺、功能分区与宗教活动场景还原 |

| 寺院遗址 | 法门寺遗址、那烂陀寺遗址 | 建筑布局(塔、殿、僧房)、出土法器与供养物、宗教实践与社会组织关系 |

| 佛塔与窣堵坡 | 应县木塔、桑奇大塔 | 建筑结构、宗教象征意义(如“塔婆”崇拜)、传播路线中的地域适应性 |

| 经卷与文献 | 敦煌藏经洞、新疆尼雅梵文文书 | (佛经、戒律、写本)、语言文字(梵文、汉文、藏文)、流通与翻译史 |

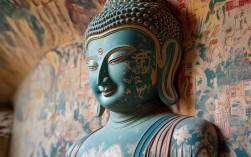

| 造像艺术 | 犍陀罗佛像、唐代金铜佛 | 艺术源流(希腊化影响与本土化)、材质(石、铜、泥、木)、工艺技术与信仰表达 |

| 碑刻与题记 | 龙门石窟题记、唐代经幢 | 历史人物、宗教活动、社会捐赠、区域信仰差异 |

(二)研究方法体系

佛教考古的方法论强调“物质遗存与文献互证”:

- 田野考古方法:通过地层学、类型学对遗存进行分期断代,结合遥感、GPS、3D扫描等技术记录遗址空间分布与结构,云冈石窟的考古发掘通过洞窟叠压关系,明确了北魏至辽代的营建序列。

- 文献比对:将考古材料与佛经(如《法显传》《大唐西域记》)、碑刻、僧人传记等文献对照,还原历史场景,敦煌藏经洞出土的《金刚经》雕印本与文献记载的唐代印刷术发展相互印证。

- 科技考古应用:通过碳十四测年、成分分析(如造像材质)、DNA研究(如僧人遗骸)等技术,获取遗存的年代、工艺、人群信息,法门寺地宫出土的秘色瓷,通过科技手段确认了其产地与工艺特征。

- 跨学科分析:结合艺术史分析造像风格(如犍陀罗艺术的“希腊式鼻”与“通肩式袈裟”),宗教学探讨义理与仪轨,社会学研究寺院经济与社区关系。

实践价值与社会意义

佛教考古的学术价值不仅在于填补历史空白,更在于其文化传承与国际交流意义:

- 还原历史图景:如新疆尼雅遗址出土的“五星出东方利中国”织锦,结合文献证实了汉代西域佛教与中原的文化联系;克孜尔石窟的“本生故事”壁画,为研究印度佛教寓言的传播提供了关键材料。

- 文化遗产保护:通过对石窟寺(如敦煌莫高窟)的考古研究,制定科学的保护方案,平衡文物保护与旅游开发。

- 文明交流见证:佛教艺术从印度经中亚传入中国,形成“犍陀罗—凉州—中原”的传播链,体现了丝绸之路上的文化融合,云冈石窟的“昙曜五窟”造像,既保留印度犍陀罗风格,又融入中国本土审美,成为中外文化交流的典范。

- 当代文化认同:佛教考古成果通过博物馆展览、数字复原(如“数字敦煌”)等形式,向公众传播中华优秀传统文化,增强文化自信。

相关问答FAQs

Q1:佛教考古专业与普通考古学的主要区别是什么?

A1:区别在于研究对象与研究视角的差异,普通考古学以古代人类活动遗存为研究对象,涵盖生产工具、生活用具、墓葬等,旨在重建古代社会结构与经济形态;佛教考古则聚焦与佛教相关的物质遗存(如石窟、造像、经卷),研究视角更侧重宗教信仰、艺术传播、文化交流等精神文化层面,需结合佛经、教义等文献进行阐释,是“物质”与“精神”研究的深度结合。

Q2:学习佛教考古需要具备哪些基础知识?

A2:需构建跨学科知识体系:①考古学基础(田野方法、类型学、地层学);②宗教学(佛教历史、教义、宗派);③艺术史(中外美术史、造像风格分析);④文献学(古汉语、梵文/巴利文/藏文基础,能解读佛经、碑刻);⑤历史学(中外古代史,尤其佛教传播史);⑥科技考古常识(测年技术、成分分析等),田野实践经验不可或缺,需通过考古实习掌握发掘、记录、整理的基本技能。