寺庙里的“过堂”是僧众每日用餐的修行仪式,而“唱赞”则是过堂中不可或缺的核心环节,通过庄严的唱诵将日常饮食转化为修行资粮,体现了佛教“感恩、惜福、供养”的智慧,过堂唱赞不仅是僧团生活的日常,更是将“食存五观”(吃饭时观想五层境界:计功多少、自忖德行、防心离过、正事良药、为成道业)落地的实践,通过声音与仪式的统一,让每一粒饭都承载着修行的深意。

背景与意义:从“吃饭”到“修行”的转化

佛教将饮食视为“资身养道”的工具,而非单纯的满足口腹之欲,过堂源于佛陀时代的“乞食”传统,僧日中一食,托钵乞食时需心怀恭敬,接受信众供养后需回向功德;后因寺院形成,改为集体用餐,但仍保留“供养-受食-回向”的仪轨,唱赞则是这一仪轨的声音载体,通过偈颂的唱诵,提醒僧众“法食双运”——既需食物滋养色身,更需佛法滋养法身。

禅宗尤为重视过堂,有“吃饭时吃饭,睡觉时睡觉”的修行理念,唱赞正是帮助收摄心念的工具:当庄严的梵音响起,僧众需放下杂念,专注当下,将感恩三宝、感恩众生、惜福惜福的心念融入每一句唱诵中,这种“以音声做佛事”的方式,让日常饮食成为修行的道场,契合“平常心是道”的禅意。

流程与唱赞内容:从供养到回向的完整仪轨

过堂唱赞贯穿于用餐全流程,通常分为“准备-供养-受食-结斋”四个阶段,每个阶段都有对应的偈颂与动作,形成“声、心、行”的统一,以下以汉传佛教常见仪轨为例,分环节说明:

准备阶段:静心迎食

过堂前,僧众需穿戴整齐(搭海青、穿布鞋),按序排班进入斋堂(又称“五观堂”),维那师(负责唱诵的僧职)敲引磬(小型法器),大众至诚合掌,静心等待,此时不唱赞,但通过肃穆的氛围,让心从散乱收摄至专注,为接下来的供养做准备。

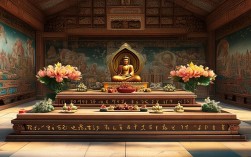

供养阶段:唱赞献食

僧众就座后,行堂师(负责分餐的僧人)开始盛饭,当第一碗饭或菜食准备好时,维那师起腔唱诵“供养偈”,常见版本为:

“供养佛,供养法,供养僧,供养一切法界众生。

愂陀天,献供天,梵天帝释诸天众,

龙神八部鬼神众,愿皆慈悲哀受请。”

此偈以“三宝”为核心,扩展至一切众生与护法神,体现“平等供养”的大乘精神,唱诵时,大众需合掌至胸前,目光专注,心念随偈颂将食物转化为供养——不仅供养眼前的饭菜,更供养自性三宝(佛、法、僧),提醒自己“心即是佛,佛即是心”,饮食亦是修行的助缘。

受食阶段:感恩与观想

开始用餐时,维那师会唱“食存五观”偈,引导大众在吃饭时观想五层境界,最常见的是唐代百丈怀海禅师所撰:

“ about this 食存五观,第一计功多少,自忖德行;

第二防心离过,贪等为宗;

第三正事良药,为成道业;

第四为成道业,应受此食;

第五为成道业,应受此食。”(注:实际流传版本多为四句或精简版,核心为“计功、自忖、防过、为道”)

用餐过程中,若行堂师添加饭菜,大众需合掌轻言“阿弥陀佛”表示感谢,不可出声喧哗或挑拣食物,此时唱赞转为“默念”,心念专注于“五观”:思量这碗饭背后“农人辛苦、众生血汗”,生起“感恩与惜福”;观照“贪嗔痴慢”的烦恼,生起“防心离过”的警觉;明白“饮食为资身修道”,生起“为成道业”的愿心。

结斋阶段:回向与发愿

用餐结束后,大众需将碗筷摆放整齐,维那师起腔唱“结斋偈”或“回向偈”,常见为:

“饭食讫,愿断一切恶,愿修一切善,誓度一切众生。”

或

“供养已,普皆回向,愿生西方净土中,九品莲花为父母,花开见佛悟无生,不退菩萨为伴侣。”

唱诵时,大众合掌,将此次用餐的功德回向给法界众生:不仅为自己“断恶修善”,更为一切众生“离苦得乐”,体现“自利利他”的菩萨行,回向完毕,大众依次有序离座,斋堂恢复安静,一场以“唱赞”为纽带的过堂修行至此圆满。

唱赞的作用:声音与心念的共振

过堂唱赞并非形式主义,而是具有深远的修行意义:

- 收摄心念:庄严的梵音能帮助僧众从日常散乱中抽离,专注当下,符合“制心一处”的修行要求;

- 培养感恩:通过“供养偈”的唱诵,让大众明白食物来之不易,感恩三宝加持、众生护持,生起“知恩报恩”之心;

- 强化平等:供养对象涵盖“佛、法、僧、众生”,破除“我执”,体悟“心、佛、众生三无差别”的真理;

- 道业资粮:将饮食与“成道”关联,让吃饭成为修行的助缘,而非障碍,践行“佛法在世间,不离世间觉”的理念。

不同宗派、寺院的唱赞细节或有差异(如南传佛教多用巴利语偈颂,藏传佛教有独特的供养咒),但“以食修心、以声悟道”的核心始终一致。

以下是过堂唱赞主要环节及内容简表:

| 环节 | 核心唱赞内容 | 主要作用 |

|---|---|---|

| 准备阶段 | 静心合掌,等待引磬 | 收摄心念,营造庄严氛围 |

| 供养阶段 | “供养偈”(供养三宝及一切众生) | 表达平等供养,转化心念 |

| 受食阶段 | “食存五观”偈(计功、防过、为道等) | 引导观想,惜福防贪 |

| 结斋阶段 | “结斋偈”或“回向偈”(回向功德) | 回向众生,发愿修行 |

相关问答FAQs

Q1:普通人可以参加寺庙的过堂唱赞吗?需要注意什么?

A:汉传佛教寺院通常允许信众随众过堂,但需提前向客堂(寺院管理部门)申请,遵守寺院规矩:① 穿着朴素,不穿暴露、花哨的衣物;② 进入斋堂后保持安静,手机静音;③ 就座后不随意走动,听从行堂师安排;④ 用餐时“食存五观”,不挑拣、不浪费,碗里的饭菜需吃完;⑤ 唱赞时若不会跟诵,可合掌静心,随大众节奏,核心是“恭敬心”,以学习的心态参与,体验修行氛围。

Q2:过堂唱赞的偈颂必须用汉语吗?不同语言版本有何意义?

A:不必须,不同语系佛教有各自的传统,汉传佛教多用汉语偈颂(如百丈禅师所撰),体现“中国化”的佛教文化,让大众易懂;南传佛教上座部用巴利语偈颂,保留早期佛教的语言传统;藏传佛教则用藏语,结合梵文咒语,强调“音声的加持力”,语言不同,但意义一致——通过熟悉的语言传递共通的修行理念(感恩、惜福、回向),让不同文化背景的修行人都能契入法义。