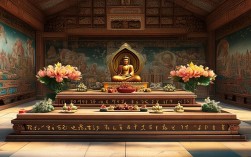

佛教早晚课是汉传佛教寺院及居士日常修行的重要仪轨,承载着续佛慧命、净化身心、护持正法的深远意义,其起源可追溯至印度佛教的“六时礼诵”,后随佛教传入中国,与中国传统的“朝暮省身”文化相融合,逐渐形成固定的早晚课体系,早课多在寅时(3-5点)进行,象征破晓除暗,精进修行;晚课多在申时(15-17点)进行,寓意暮省罪愆,忏悔清净,二者通过诵经、持咒、礼佛、回向等仪式,帮助修行者以戒为基、以定为本、以慧为导,在日复一日的实践中培植福报、降伏烦恼。

早晚课的核心内容与仪轨

佛教早晚课虽在不同宗派(如禅宗、净土宗、天台宗)中略有差异,但核心框架大致相同,均以“三皈依”为根本,以经典、咒语、忏悔、回向为支柱,以下从早课与晚课两部分,梳理其主要内容与修行意义:

早课:破晓精进,策励身心

早课的核心在于“策励”,通过清晨的修行提醒修行者“人身难得,佛法难闻”,珍惜光阴,精进向道,通常以《大佛顶首楞严咒》开篇,此咒被誉为“咒中之王”,具足降伏魔军、护持道场的力量;继以《大悲咒》《十小咒》(如《如意宝轮王陀罗尼》《消灾吉祥咒》等),通过持咒净化身心,积累福德;随后诵《心经》,以“照见五蕴皆空”的智慧破除我执;再以《礼佛大忏悔文》至诚礼佛,忏悔宿业;最后绕佛、唱《回向偈》,将功德回向法界众生,仪轨中常伴有上香、供水、礼拜、绕佛等动作,象征以“身业”礼拜、“口业”称诵、“意业”观想,三业清净。

晚课:暮省清净,忏悔护生

晚课的核心在于“忏悔”与“回向”,通过傍晚的修行反思一日身口意的过失,并以慈悲心回向众生,祈愿国泰民安、亡者超度,通常以《阿弥陀经》开篇,引导修行者忆念佛名,求生净土;继以《忏悔文》(如《八十八佛大忏悔文》),至诚忏悔当日所犯恶业;再以《蒙山施食》仪轨,以饮食布施饿鬼道众生,践行无缘大慈、同体大悲;诵《地藏经》或《普门品》,祈求菩萨加持,化解灾难;最后以《大蒙山施食回向偈》回向,功德普皆回向,晚课中,“熄灯”象征熄灭无明贪爱,“合掌”代表收摄散乱,整体氛围更显沉静内省。

早晚课的修行意义

佛教早晚课并非形式化的仪式,而是修行者“借事炼心”的道场,从个人层面看,每日固定的修行节奏能帮助修行者收摄散乱,培养定力;诵经持咒时专注一境,可降伏妄念;忏悔反思则能净化罪业,增长惭愧心,从团体层面看,寺院早晚课共修能增强僧团凝聚力,以“和合众”的力量护持道场;从佛法住世层面看,早晚课诵经持咒、回向法界,能延续正法慧命,为众生种植善根,正如印光大师所言:“朝暮不辍,则心与道合,心与佛合。”早晚课的本质,是通过日复一日的熏修,让佛法融入生活,让慈悲与智慧成为生命的本能。

早晚课核心内容对比表

| 环节 | 核心目的 | ||

|---|---|---|---|

| 开经 | 《大佛顶首楞严咒》《大悲咒》《心经》 | 《阿弥陀经》《地藏经》(或《普门品》) | 净化道场/忆佛念佛 |

| 忏悔 | 《礼佛大忏悔文》 | 《八十八佛大忏悔文》 | 忏悔宿业/当日过失 |

| 慈悲实践 | 绕佛、唱《回向偈》 | 《蒙山施食》、布施饿鬼道众生 | 回向功德/践行慈悲 |

| 收尾 | 唱“南无本师释迦牟尼佛” | 熄灯、合掌、诵“愿生西方净土中” | 策励精进/沉静内省 |

相关问答FAQs

Q1:居士在家如何简化早晚课?是否必须严格遵循寺院仪轨?

A:居士在家修行可灵活简化仪轨,核心在于“至诚心”而非“形式”,若时间有限,可早课诵《心经》+念佛号108声,晚课诵《阿弥陀经》+《忏悔文》+回向;若有充足时间,可参考寺院仪轨,上香、供水、礼拜,关键是以“三业清净”为目标:身业不造恶,口业不妄言,意业不散乱,印光大师曾说:“修行不在形式,而在心地,能存好心、说好话、行好事,即是真修行。”

Q2:早晚课诵经持咒时,是否必须使用梵文或古汉语?现代人用白话文理解经义是否不如法?

A:诵经持咒重在“信愿行”,而非语言形式,汉传佛教传统中,梵文咒语因“音声有密意”,保留原音更具加持力;经典则可结合古汉语(如《乾隆大藏经》)与现代白话译本(如《净土藏》)对照学习,既尊重传统,又能理解义理,佛在《大般若经》中开示:“法尚应舍,何况非法?”若执着于语言形式而忽略经义中的慈悲与智慧,反失修行本意,现代人可先以白话文理解义理,再逐步深入传统经典,做到“解行并进”。