叶圣陶先生的短篇小说《两法师》以其朴素而深刻的笔触,勾勒出两位性格迥异的法师形象,字里行间流淌着对人生、信仰与现实的细腻思考,小说以江南古寺为背景,通过明净法师与慧修法师的交往与对话,展现了两种截然不同的修行姿态与生命境界,折射出作者对“出世”与“入世”的辩证思考。

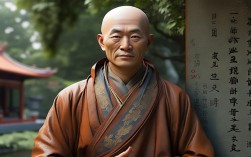

明净法师是寺中住持,年逾六旬,面容清癯却精神矍铄,他每日晨钟暮鼓诵经礼佛,却从不避世——寺后菜畦是他亲手开垦,四季蔬菜不仅供给寺众,更常赠予周边贫苦村民;逢年过节,他会带着僧人去村中施粥、帮衬孤寡,在他看来,“佛法在世间,不离世间觉”,修行并非脱离尘世,而是在烟火人间践行慈悲,慧修法师则是云游至此的年轻僧人,衣着整洁,谈吐文雅,精通经典,却常对明净的“俗务”不以为然:“师父,出家人当以清修为本,这些俗事恐障了道心。”二人因理念不同常生争执,却也在一次次的交锋中逐渐理解彼此。

两位法师的性格与修行理念,可从以下维度对比:

| 维度 | 明净法师 | 慧修法师 |

|---|---|---|

| 修行重心 | 注重“入世”,在利他中修行 | 倾向“出世”,以经典研习为要 |

| 行为表现 | 亲耕菜地、施粥助困、与村民往来 | 精读佛经、整理典籍、少与俗人交往 |

| 对世俗的态度 | “俗事即佛事”,以慈悲心应对 | 视世俗为“障”,力求远离 |

| 语言风格 | 朴实直白,多用乡谚 | 文雅含蓄,引经据典 |

小说的高潮发生在一场暴雨后:村中茅屋多被毁坏,明净法师带领僧人冒雨修缮,慧修起初旁观,后默默加入,当明净递给他一把沾满泥泞的锄头时,他忽然顿悟:“师父,我懂了——真正的清修,不是躲开世界,而是心系世界。”这一刻,两位法师的差异化为互补:明净的“务实”为信仰注入了温度,慧修的“清醒”为修行保留了纯粹,二者的融合,恰是叶圣陶对理想生命状态的隐喻——既不消极避世,也不随波逐流,而是在尘世中坚守本心,以行动诠释信仰。

叶圣陶先生作为教育家与文学家,始终关注“人”的成长与社会的温度。《两法师》中,他没有简单褒扬某一方,而是通过两位法师的“和而不同”,展现了对多元生命价值的尊重,正如他曾言:“教育是农业,不是工业——需要顺应天性,耐心等待。”这种对“个体差异”的包容,对“实践精神”的推崇,在两位法师的形象中得到了生动体现,小说结尾,古寺的钟声依旧悠扬,但钟声里多了几分理解与温暖,仿佛在诉说:信仰的真谛,不在于形式的高低,而在于是否能让生命在与世界的照见中,生发出向善向美的力量。

FAQs

-

问:《两法师》中明净法师的“入世”修行,对现代人有何启示?

答:明净法师的“入世”提醒现代人,信仰与实践并非对立,在快节奏的当下,与其追求形式上的“脱离”,不如将信念融入日常——在工作中尽责,在生活中助人,在与人相处时心怀善意,真正的修行,是让每一个平凡的行动都成为传递温暖的载体,正如叶圣陶所言:“千教万教教人求真,千学万学学做真人。”

-

问:叶圣陶创作《两法师》时,是否融入了自己对宗教的思考?

答:叶圣陶并非宗教信徒,但他始终关注宗教中的人文精神。《两法师》并非探讨教义优劣,而是借两位法师的对话,表达对“人”的关怀:明净的务实与慧修的纯粹,实则是他对理想人格的拆解与重构——既要有脚踏实地的行动力,也要有仰望星空的精神追求,这种对“平衡”的思考,正是其“为人生而艺术”创作观的体现。