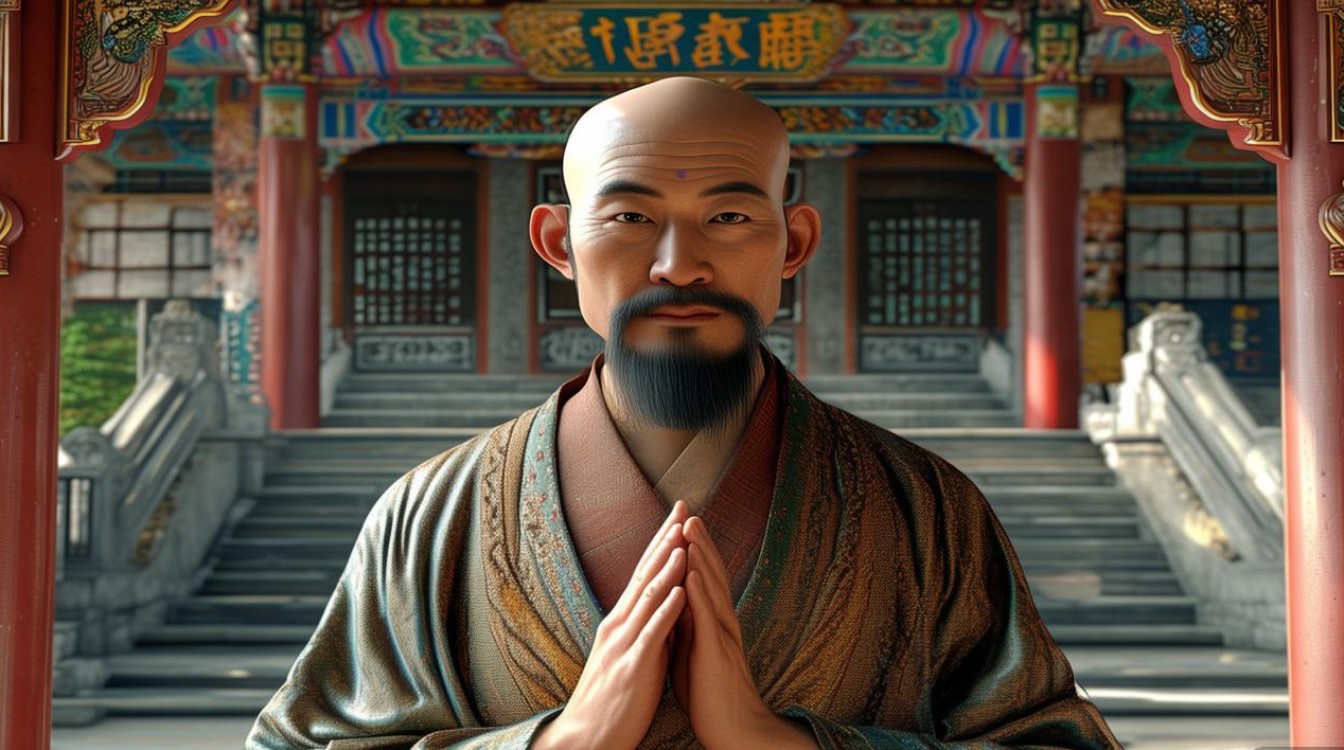

“斋”在佛教文化中,既是修行的重要形式,更是心性涵养的载体,从字源看,“斋”本义为“齐”,指身心整齐、清净无染;在修行实践中,它涵盖了斋戒、素食、斋心等多重内涵,是佛教徒规范行为、净化心灵的重要途径,印光法师作为近代净土宗一代祖师,对“斋”的开示深入浅出,既坚守戒律根本,又强调心行合一,为现代人践行“斋”法提供了清晰指引。

“斋”的核心在于“清净”,印光法师在《印光法师文钞》中反复强调:“斋者,齐也,谓齐其心于清净之域,断其恶于未萌之先。”这种清净并非形式上的束缚,而是对身口意的规范——通过斋戒约束行为,通过素食培养慈悲,通过斋心降伏烦恼,法师将“斋”视为“戒定慧”的基础,认为只有先从形式上持守,才能逐步深入心性的修炼。

具体而言,“斋”可分为三个维度:斋戒、素食与斋心,斋戒主要指持守戒律,如过午不食、不饮酒、不非时食等,印光法师特别重视“过午不食”,认为此举不仅有助于调伏食欲、减少昏沉,更能培养少欲知足的品格,他在开示中提到:“过午不食,为出家人之戒,亦为修行人之助,若能持之,则气血调和,心易寂静,烦恼渐轻。”法师强调斋戒的本质是“防非止恶”,若只重形式而轻心念,则“持斋如持瓦石,不得其益”,有人虽过午不食,却常起嗔心、妄语,便与斋戒本意相悖。

素食是“斋”的又一重要体现,其核心在于“慈悲护生”,印光法师极力倡导素食,认为“食肉者,纵有功德,亦难圆满”,因一切众生皆有佛性,杀食众生既违背慈悲,又种下恶因,他在《劝戒杀生放生文》中指出:“人之食肉,譬如虎狼之食肉,同是贪生畏死,同欲脱苦得乐,何忍而食之?”法师不仅从因果角度阐释食肉的过患,更从健康、环保等世间善巧引导世人素食,强调“素食非独为修行,亦为养生、为济世”。

斋心则是“斋”的最高境界,指内心的清净与专注,印光法师常说:“斋戒为外护,斋心为内持。”真正的斋心,是降伏贪嗔痴,保持正念现前,进食时心怀感恩,观想食物来之不易,不起贪著;待人时心存慈悲,不起分别,法师认为,若能斋心,则“行住坐卧,皆可入道”,不必拘泥于形式上的持斋。

为更清晰理解“斋”的多维内涵,可参考下表:

| 类别 | 印光法师开示要点 | |

|---|---|---|

| 斋戒 | 过午不食、持守戒律、不非时食 | 形式为辅,心行为本;调伏食欲,少欲知足;防非止恶,非为束缚。 |

| 素食 | 不食肉、蛋、五辛(葱蒜等) | 慈悲护生,同体大悲;因果不虚,食肉招殃;养生济世,世间善巧引导。 |

| 斋心 | 降伏贪嗔、保持正念、心怀感恩 | 外护斋戒,内持斋心;念念觉照,不随境转;心净则国土净,修行根本在心。 |

在现代社会,人们对“斋”的实践常存在误区:或过分执着于形式,如认为“必须完全吃素”“必须过午不食”,否则便无功德;或轻忽心念,持斋时仍起烦恼、造恶业,印光法师对此开示:“修行贵在实行,不贵在形式,若能存慈悲心,行利他事,虽未持斋,亦得斋戒之益;若心行不端,虽日日持斋,亦与道远。”法师强调,“斋”的终极目的是“断恶修善,自利利他”,形式上的持守只是手段,内心的清净与慈悲才是根本。

法师对初学修行者给予方便,主张“随缘渐修”,若不能立即完全素食,可先从减少食肉开始;若因工作原因无法过午不食,可持“八关斋戒”于六斋日、十斋日受持,或以“心斋”为主,念念观照自心,这种“先度心,后度身”的智慧,既契合戒律精神,又适应现代人生活,使“斋”的修行更具可操作性。

印光法师对“斋”的开示,始终围绕“心行合一”与“慈悲为本”,无论是斋戒、素食,还是斋心,其核心都是通过外在的规范,引导内心的觉悟,正如法师所言:“能持斋戒,则身心清净;能清净身心,则道业可成。”在践行“斋”法的过程中,唯有以慈悲为怀,以正念为导,才能真正契入“斋”的清净境界,实现自利利他的修行目标。

相关问答FAQs

Q1:普通人是否必须过午不食?若因工作繁忙无法做到,如何合理持斋?

A:印光法师开示,过午不食为出家人戒律,在家人可根据自身情况“随缘持斋”,若工作繁忙、体力消耗大,不必勉强过午不食,可改为“六斋日”“十斋日”受持八关斋戒,或每日以“心斋”为主——进食时心怀感恩,不起贪著,保持正念,法师强调:“持斋贵在心净,不在形式,若能于日常中调伏食欲、减少贪念,虽未过午不食,亦得斋戒之益。”

Q2:吃素是否必须完全不吃蛋、奶等素食产品?若家人反对,如何平衡修行与家庭关系?

A:印光法师认为,素食的核心是“慈悲护生”,初学者可从“断肉食”开始,逐步过渡到“蛋奶素”或“纯素”,不必急于求成,若家人反对,可先以“健康养生”“爱护生命”等世间善巧引导,或自己单独准备素食,避免强求家人改变,法师开示:“修行当随缘不变,不变随缘,家庭和睦为修行之基,若因吃素与家人争执,反失慈悲本意,故应善巧方便,以感化代替对立。”