学诚法师作为中国佛教协会前会长、莆田广化寺方丈,长期致力于佛教文化的传承与现代阐释,其公开报告与演讲始终围绕“契理契机、服务社会”的核心,将佛教智慧与当代生活紧密结合,为信众与社会大众提供心灵指引与实践路径,他的报告内容涵盖教义阐释、修行实践、社会关怀、文化传承等多个维度,既坚守佛教根本教义,又积极探索佛教在现代社会的价值转化,展现出深厚的佛学素养与强烈的人文关怀。

在教义阐释层面,学诚法师强调“缘起性空”是佛教的核心教理,指出这一思想并非消极避世,而是引导人们认识事物相互依存的本质,从而破除我执、培养平等心,他在报告中多次提到,现代人因执着于“我”的边界,易产生焦虑、对立与痛苦,而“缘起”观能帮助人们看到个体与家庭、社会、自然的紧密联系,进而生起责任与担当,在分析社会矛盾时,他提出“问题源于认知,认知源于执着”,唯有通过智慧观照,理解“诸法因缘生”,才能化解对立,促进和谐,他对“慈悲喜舍”四无量心的阐释,强调“慈悲”不是单纯的情感付出,而是基于对众生苦乐的深刻理解,以智慧引导的积极行动,既要“无缘大慈,同体大悲”,也要在日常生活中践行“慈悲护生”,如关爱弱势群体、保护生态环境等。

修行实践方面,学诚法师倡导“生活即修行,工作即道场”,主张将传统戒定慧三学融入现代生活节奏,他指出,修行并非远离尘世,而是在家庭、职场、社会中保持觉知,将烦恼转化为道用,在“心灵环保”理念中,他提出“净化心灵是根本,改善环境是表象”,通过持戒(如遵守伦理规范)、修定(如静观呼吸、专注当下)、发慧(如闻思经教、观照心念),逐步减少贪嗔痴,培养内心的清净与安定,他特别强调“发心”的重要性,认为修行者的初心决定了修行的方向与层次,无论是个人修行还是弘法利生,都应以“上求佛道,下化众生”的大心为驱动力,如此才能在漫长修行中保持动力与定力,针对现代人的“忙碌”与“浮躁”,他建议从“断舍离”入手,简化物质欲望,专注精神成长,例如通过每日的短时间静修、反思日记等方式,培养觉察力,让心灵在喧嚣中找到安宁。

在社会关怀层面,学诚法师积极践行“人间佛教”思想,推动佛教界参与社会公益与慈善事业,他在报告中指出,佛教徒不应仅追求个人解脱,更要“以出世心做入世事”,将信仰转化为服务社会的实际行动,近年来,他带领团队发起“母亲水窖”“爱心助学”“灾区救援”等多个公益项目,覆盖教育、医疗、环保等领域,惠及数万群众,他关注心理健康问题,认为现代人因压力过大导致的心理困扰,本质是“心灵失衡”,佛教的“正念”“禅修”等方法可作为心理调适的辅助手段,他曾提出“心灵健康是社会和谐的基础”,倡导在学校、社区、企业中推广心灵成长课程,帮助人们建立积极的人生观,提升抗压能力,他强调佛教在促进文明对话中的作用,主张不同宗教、文化间应相互尊重、交流互鉴,共同应对全球化时代的挑战,为构建人类命运共同体贡献智慧。

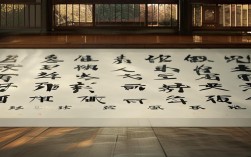

在文化传承与创新方面,学诚法师致力于推动佛教文化的现代化表达与年轻化传播,他提出“传统与现代的结合、教义与生活的结合、信仰与文化的结合”,认为佛教文化不应局限于寺庙经堂,而应通过艺术、文学、科技等载体走进大众生活,他支持佛教题材的动漫、短视频创作,用年轻人喜闻乐见的方式讲述佛教故事;推动“佛教文献数字化”项目,利用现代技术保存与传播古籍经典;倡导将佛教美学融入当代设计,如建筑、服饰等,让传统文化焕发新生,他强调佛教教育的重要性,认为培养“解行并重、悲智双运”的僧才是传承根本,因此在广化寺等寺院完善教育体系,设置佛学课程、外语培训、文化素养等内容,确保年轻一代僧人既能深入经教,又能适应现代社会需求。

为更清晰展示学诚法师报告中“修行实践与现代生活结合”的具体路径,可参考下表:

| 修行传统 | 现代转化 | 实践案例 | 预期效果 |

|---|---|---|---|

| 持戒(如五戒) | 职场伦理与家庭美德 | 遵守诚信、不妄语、关爱家人 | 构建和谐人际关系,减少内心冲突 |

| 禅定(如打坐) | 正念冥想与专注力训练 | 每日10分钟呼吸观照、工作间隙短暂静修 | 缓解焦虑,提升专注力与情绪管理能力 |

| 慧学(如闻思经教) | 经典解读与智慧分享 | 组织读书会、线上佛学课程、撰写生活感悟 | 培养理性思维,用智慧指导生活选择 |

| 慈悲(如布施) | 公益参与与志愿服务 | 社区服务、环保行动、帮扶弱势群体 | 增强社会责任感,体验利他的喜悦 |

学诚法师的报告始终贯穿着“以人为本、契理契机”的精神,既坚守佛教“诸恶莫作,众善奉行,自净其意”的根本宗旨,又积极回应现代社会对心灵成长、文化认同、社会和谐的迫切需求,他的思想与实践,为佛教在当代的传承与发展提供了重要启示,也为人们如何在复杂世界中安身立命、实现生命价值提供了有益借鉴。

FAQs

Q1:学诚法师报告中常提到的“心灵环保”具体指什么?如何实践?

A1:“心灵环保”是学诚法师提出的重要理念,核心是通过净化心灵来改善个体生命状态,进而促进社会与环境的和谐,他认为,环境污染的根源在于人心的“污染”(如贪嗔痴慢疑),心灵环保”是根本,实践路径包括:①断恶修善,通过持戒减少负面行为,如不伤害他人、不偷盗、不邪淫等;②修心养性,通过禅定、正念等方法培养专注与平静,如每日静坐观呼吸,觉察起心动念;③智慧观照,通过闻思经教理解缘起性空,破除我执,减少对物质的过度执着;④慈悲利他,通过志愿服务、关爱他人等方式,将内心的善念转化为行动,在利他中净化心灵,通过持续实践,逐步实现内心清净,进而影响周围环境,形成“心净则国土净”的良性循环。

Q2:学诚法师如何看待佛教与现代科技的关系?

A2:学诚法师认为佛教与现代科技并非对立,而是可以相互促进、共同服务于人类福祉,他指出,科技是“工具”,佛教是“方向”,科技若缺乏智慧的引导,可能带来负面影响(如信息过载、伦理失范),而佛教的慈悲与智慧可以为科技发展提供价值导向,科技可用于传播佛教文化(如线上佛学平台、数字化经典),让更多人接触正法;科技也可辅助修行(如冥想APP、智能念佛计数器),帮助现代人克服修行障碍,他强调佛教徒应积极拥抱科技,但需保持“科技为人服务”的认知,避免被科技异化,始终以“提升生命品质、促进社会和谐”为根本目标,实现科技与人文的平衡发展。