台湾果祥法师是当代台湾佛教界具有重要影响力的比丘尼,以其深厚的佛学素养、贴近现代生活的弘法风格以及对社会弱势群体的关怀而广受信众尊敬,法师俗家姓林,1945年出生于台湾台中一个传统家庭,自幼受家庭熏陶,对佛教抱有深厚情感,青年时期因目睹人生无常,萌发出家之志,于1960年代依止台湾著名道场慈明寺上如下融老和尚剃度出家,法号果祥,此后,她先后在台北佛学院、台中莲寺佛学院系统学习佛法,兼修经教与禅观,奠定了坚实的佛学基础。

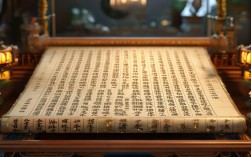

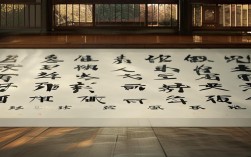

在修行历程中,果祥法师特别注重“解行并重”,不仅深入研读《法华经》《华严经》《阿弥陀经》等大乘经典,更将佛法精神融入日常修行与弘法利生的事业中,上世纪80年代,法师于台中县(今台中市)创建“慈光寺”,以“弘扬正法、净化人心、福利社会”为宗旨,将道场打造成兼具修学、教育、慈善功能的佛教中心,寺内定期举办讲经法会、禅修营、佛学课程,针对不同年龄层信众的需求,设计儿童夏令营、青年成长营、老人心灵关怀等活动,使佛法智慧深入家庭与社会,法师还积极推动佛教文化传播,成立“慈光文化出版社”,出版佛学书籍、有声书,并利用电台、电视等媒体平台开设弘法节目,以通俗易懂的语言阐释深奥佛法,让更多现代人从中获得心灵的启迪。

果祥法师的弘法特色在于“人间佛教”的实践,她强调“佛法在世间,不离世间觉”,主张佛教徒应积极入世,以服务社会、利益众生为己任,多年来,她带领慈光寺信众投身于慈善事业,包括成立“慈光爱心基金会”,为贫困家庭提供物资援助、为偏远地区学校捐赠图书、为独居老人提供定期关怀服务,并在大陆、东南亚等地参与赈灾、助学等公益项目,法师常说:“布施不仅是物质的给予,更是心灵的关怀;修行不是逃避现实,而是在尘磨中修炼慈悲与智慧。”这种将佛法精神与社会责任相结合的理念,感染了无数信众,也让更多人感受到佛教的温暖与力量。

在佛学思想方面,果祥法师以“禅净双修”为核心,引导信众在日常生活中修习止观,培养定力;同时以净土法门为归宿,强调发菩提心、行菩萨道,往生净土,她常开示:“念佛不是口头的念诵,而是心系佛号、念念觉照;参禅不是枯坐冥想,而是在行住坐卧中体悟自性。”法师的讲经深入浅出,善于结合现代人的生活困惑,如职场压力、家庭关系、情绪管理等,以佛法智慧提供切实的解决之道,使古老的经典焕发出当代价值,她的著作如《静心语》《生活中的佛法》《慈悲的光芒》等,均以平实的语言、生动的案例,阐释佛法的实践智慧,深受读者喜爱。

果祥法师还非常重视佛教教育,她认为“教育是弘法的根本”,因此在慈光寺设立“佛学研修班”,培养青年僧才与弘法人才,并定期举办“佛学学术研讨会”,邀请两岸三地法师、学者交流研讨,推动佛教文化的传承与创新,法师积极促进两岸佛教交流,多次带领信众参访大陆名山古刹,与大陆高僧大德共同弘扬佛法,为两岸佛教界的友好往来搭建了桥梁。

以下为果祥法师主要弘事业概览:

| 领域 | |

|---|---|

| 道场建设 | 创建台中慈光寺,设立佛学院、禅修中心、文化出版社 |

| 弘法传播 | 开设电台、电视弘法节目,出版佛学书籍,举办讲经法会、禅修营 |

| 慈善公益 | 成立慈光爱心基金会,开展扶贫、助学、赈灾、老人关怀等项目 |

| 佛学教育 | 设立佛学研修班,培养僧才,举办学术研讨会,推动两岸佛教交流 |

| 著述立说 | 著有《静心语》《生活中的佛法》《慈悲的光芒》等,阐释佛法实践智慧 |

果祥法师的修行与弘法,始终秉持“慈悲济世、智慧度人”的初心,她以自身的清净行持与悲心愿力,影响了一代又一代的信众,她常说:“人生如逆旅,我亦是行人,唯有以佛法为灯,以慈悲为舟,才能在烦恼的海洋中抵达觉悟的彼岸。”虽已年逾古稀,法师仍坚持每日讲经、接待信众、参与慈善活动,用行动诠释着“不为自己求安乐,但愿众生得离苦”的菩萨精神。

相关问答FAQs

Q1:果祥法师的弘法特色是什么?为什么她的弘法方式能贴近现代人的生活?

A1:果祥法师的弘法特色主要体现在“人间佛教”的实践与“生活化弘法”的智慧,她强调佛法不离世间,主张将佛法智慧融入日常生活,针对现代人面临的压力、焦虑等问题,以通俗易懂的语言和贴近生活的案例开示,引导信众在职场、家庭中修习慈悲与智慧,她讲“放下执着”时,会结合职场中的人际关系、家庭中的矛盾化解等场景,让信众明白“烦恼即菩提”的道理,她注重弘法形式的创新,利用媒体平台、举办夏令营、工作坊等活动,使佛法不再局限于寺院,而是走进社区、学校、企业,这种“接地气”的弘法方式,让不同年龄、背景的人都能感受到佛法的温暖与实用,因此深受现代信众的欢迎。

Q2:果祥法师如何看待佛教徒的社会责任?她如何引导信众践行菩萨道?

A2:果祥法师认为,佛教徒的社会责任是“菩萨道”的核心体现,她常说:“学佛不是消极避世,而是要积极承担,以‘上求佛道,下化众生’为己任。”她引导信众从身边小事做起,将菩萨道的落实融入日常生活:在家庭中,做一个有爱心、有耐心的父母、子女;在社会中,做一个守法、诚信、乐于助人的公民;在修行中,以“布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧”六度为准则,不断净化自己的身心,法师特别强调“慈善是菩萨行的实践”,她带领信众成立爱心基金会,定期探访弱势群体,提供物质与心灵的帮助,并鼓励信众在服务他人中培养慈悲心,她常说:“哪怕只是给老人一个微笑,给迷路的人指一次路,都是菩萨道的体现。”通过这样的引导,让信众明白“菩萨道不在远方,而在当下的每一个起心动念与行为中”。