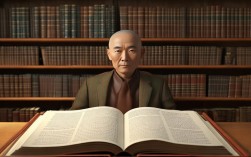

台湾真华法师是当代台湾佛教界具有重要影响力的禅宗大德,以其深邃的禅修智慧、平实弘法风格以及对人间佛教的践行,在两岸乃至全球华人佛教圈中备受尊敬,法师一生以“禅净双修”为根本,以“生活即修行”为理念,致力于将传统禅法与现代生活相结合,为无数信众指引了心灵的安顿之道。

生平与修行历程

真华法师,俗名林真华,1925年出生于台湾台中一个佛教家庭,自幼耳濡目染佛法,少年时期便展现出对佛法的浓厚兴趣,20岁依止台北凌云寺开山和尚高僧会本法师剃度出家,法号“真华”,随后,他赴日本京都大谷大学深造,系统研习佛学经典,尤其专注于禅宗与净土宗的教义融合。

归台后,真华法师曾闭关三年,潜心参究禅宗“明心见性”之旨,期间以“念佛是谁”为话头,深入观心,奠定了深厚的禅修根基,出关后,他先后住持过多所台湾重要道场,包括台北法印寺、新竹福严精舍等,并在精舍内设立禅修班、佛学讲座,推动“禅净共修”模式——既以禅宗的观照智慧破除妄念,又以净土宗的持名念佛往生净土,使信众在修行中既能契悟心性,又能得往生之保障。

弘法理念与行持特色

真华法师的弘法风格以“朴实无华、契理契机”著称,反对形式化的宗教仪式,强调“佛法在世间,不离世间觉”,他常言:“修行不是逃避生活,而是在日常待人接物中磨炼心性。”他的开示多从生活琐事切入,如“吃饭时吃饭,睡觉时睡觉”“待人真诚,处事不执”,将深奥的禅理转化为通俗易懂的生活智慧,让不同年龄、阶层的信众都能从中受益。

在僧伽教育方面,法师注重“解行并重”,他要求弟子不仅要研习经论,更要将佛法落实于行动,他推动道场开展“慈悲关怀”活动,组织僧俗二众深入社区、医院、养老院,为弱势群体提供物质帮助与精神慰藉,践行“菩萨道”精神,他认为,真正的修行者应“以出世心做入世事”,在服务众生中圆满菩提心。

法师特别重视对年轻一代的引导,针对现代社会年轻人的焦虑与迷茫,他提出“生活禅”理念:在学业、工作中保持觉知,以“平常心”面对顺逆境界,将压力转化为修行的助缘,他曾说:“年轻人不必刻意追求‘顿悟’,只要在生活中保持观照,念念分明,便是最好的修行。”

著作与思想影响

真华法师一生笔耕不辍,著作涵盖禅修、净土、佛学义理等多个领域,累计出版三十余部作品,成为台湾佛教界弘法的重要文献,其著作语言平实,却蕴含深刻智慧,被誉为“现代人修行的指南针”,以下是部分代表性著作及其核心思想:

| 著作名称 | 出版时间 | 核心主题 | 影响与意义 |

|---|---|---|---|

| 《禅与生活》 | 1985年 | 日常生活中的禅修实践 | 打破“禅离生活遥远”的误解,推动禅法生活化 |

| 《念佛与参禅》 | 1990年 | 禅净双修的理论基础与实操方法 | 为融合禅宗与净土宗提供系统指导 |

| 《心的安顿》 | 2003年 | 以佛法智慧应对现代人的心灵困境 | 成为台湾心理辅导领域的佛学参考书 |

| 《真华法师开示录》 | 2015年 | 汇集其三十年弘法精华语录 | 被视为入门禅修的经典读物 |

《禅与生活》一书影响最为深远,书中以“喝茶时喝茶,洗碗时洗碗”等日常场景为例,阐释“活在当下”的禅意,帮助无数读者在忙碌生活中找到内心的宁静。

对台湾佛教的贡献

真华法师的弘法事业深刻影响了台湾佛教的发展方向,他推动了“传统佛教现代化”的转型:坚守佛教根本教义,保持禅宗的传承纯正;适应现代社会需求,创新弘法形式,如将禅修营与企业管理课程结合,帮助企业家在决策中保持觉知。

法师积极促进两岸佛教交流,自20世纪90年代起,他多次赴大陆参访祖庭,与大陆高僧共同探讨禅宗传承与人间佛教实践,为两岸佛教界的互信与合作搭建了桥梁,他常说:“两岸同根同源,佛教文化是连接民族情感的重要纽带。”

相关问答FAQs

Q1:真华法师提倡的“生活禅”与传统禅宗有何不同?

A1:传统禅宗强调“直指人心,见性成佛”,注重通过参究话头、打坐等方式实现开悟;而真华法师的“生活禅”是在此基础上,更强调将禅修融入日常生活的每一个细节,他认为,现代人不必脱离社会去深山闭关,而是在工作、家庭、社交中保持觉知,以“平常心”面对一切境界,将生活本身作为修行的道场,他在开示中提到:“扫地时专注扫地,吃饭时专注吃饭,这就是最好的禅修。”这种理念降低了禅修的门槛,使更多人能够在生活中实践佛法。

Q2:初学者如何跟随真华法师的指导开始修行?

A2:对于初学者,真华法师建议从“禅净双修”入手:通过每日持念“阿弥陀佛”名号,培养专注力与清净心;以“念佛是谁”为话头,在日常生活中时时观照自心,破除对“我”的执着,他特别推荐阅读《心的安顿》和《禅与生活》两本书,作为入门指导,法师强调“行重于知”,鼓励初学者从服务他人、保持善念开始,在实践 中体会佛法的智慧,他曾说:“修行不是积累知识,而是转化习气,让心变得柔软、光明。”