在佛教文化中,祈福卡是一种承载信仰与祈愿的载体,它不仅是信徒与佛菩萨沟通的桥梁,更是修行者传递慈悲心、践行佛教智慧的方式,从古至今,祈福卡以不同的形式融入佛教仪式与日常生活,其背后蕴含着深厚的文化内涵与宗教意义。

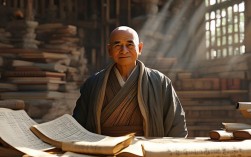

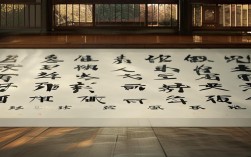

佛教祈福卡的渊源可追溯至印度佛教早期,当时信徒以贝叶、丝帛为材,书写经文与祈愿,作为供养三宝的媒介,随着佛教传入中国,祈福卡逐渐与本土文化融合,形式从单一的经文书写发展为包含佛菩萨名号、咒语、偈语及个人祈愿的复合载体,在敦煌遗书中,便发现了大量唐代佛教祈福卡,内容多为《心经》《金刚经》节选,或“南无阿弥陀佛”“南无观世音菩萨”等名号,可见其历史悠久,与道教符箓或民间祈愿符不同,佛教祈福卡的核心并非依赖“神秘力量”,而是强调“心诚则灵”——《法华经》中“若人散乱心,入于塔庙中,一称南无佛,皆共成佛道”的教诲,正是祈福卡信仰的根基:至诚的祈愿能与佛菩萨的悲愿相应,引导众生向善修行。 看,佛教祈福卡可分为三类:经文卡、名号卡与祈愿卡,经文卡以《心经》《大悲咒》《药师经》等为核心,抄写经文被视为“抄经修行”,既能培养专注力,又能通过文字般若启迪智慧;名号卡多书“南无阿弥陀佛”“南无观世音菩萨”等,称念佛号是净土宗的重要法门,通过持名念佛法门积累福德资粮;祈愿卡则包含个人或众生的祈愿,如“愿家人平安”“愿众生离苦得乐”等,但需符合佛教“诸恶莫作,众善奉行”的准则,避免贪嗔痴等负面祈求,材质选择上,传统祈福卡多用宣纸、棉纸,辅以朱砂、墨汁书写,现代则出现环保纸、木质卡等,材质虽变,但对“恭敬心”的要求始终不变——书写前需净手、端心,过程中专注不散,体现对佛法的尊重。

使用场景中,祈福卡在佛教仪式与日常生活中扮演着重要角色,在寺庙中,信徒常将祈福卡悬挂于“平安墙”“许愿树”或置于佛龛、经筒内,如杭州灵隐寺的“平安墙”,每年悬挂数十万张祈福卡,每张卡都承载着信徒对平安、健康、智慧的向往;在家修行中,信徒可将祈福卡供奉于佛堂,或随身携带,时刻提醒自己践行善念;在共修活动中,集体书写祈福卡已成为常见形式,如水陆法会中,僧俗共写“超度往生”“护持正法”的祈福卡,汇聚共修的力量,彰显佛教“自利利他”的精神,部分寺庙还将祈福卡与公益结合,如将部分祈福卡义卖所得用于慈善,将个人祈愿转化为利益众生的行动,体现佛教“慈悲济世”的核心。

从文化内涵看,佛教祈福卡不仅是祈求工具,更是修行媒介,书写祈福卡的过程,本身就是一种“止观修行”:专注抄写时,心念安定,能去除杂念;书写“愿众生离苦得乐”时,能培养慈悲心;将祈福卡供奉或布施时,能放下执着,践行布施波罗蜜,正如太虚大师所言“人生佛教,人间净土”,祈福卡将佛教信仰融入日常生活,让信徒在祈愿中反思自我,在践行中净化心灵,最终实现“心净则国土净”的理想,现代社会中,祈福卡的形式不断创新,如电子祈福卡、AR祈福卡等,虽载体变化,但其“以心印心”的本质未变——无论何种形式,核心都是引导众生向善修心,让信仰成为生活的力量。

以下是关于佛教祈福卡的常见问题解答:

Q1:佛教祈福卡是否真的能实现愿望?需要满足什么条件?

A:佛教认为,愿望的实现并非依赖祈福卡本身,而是与“心诚”“行善”相关。《地藏经》云:“南阎浮提众生,起心动念,无不是业,无不是罪。”若祈愿时能至诚忏悔、断恶修善,如祈求平安则行慈悲之事,祈求智慧则勤学佛法,愿望便能在因果规律下自然成熟,反之,若心存贪念、不行善业,仅依赖卡片形式,则难以感应,祈福卡的核心是提醒信徒“以愿导行”,通过自身努力实现目标。

Q2:祈福卡上的字写错了可以涂改吗?需要注意什么?

A:建议重新书写,佛教强调“敬法”,经文与佛菩萨名号是佛法的象征,书写时应保持恭敬心,若写错涂改,可能显得不够庄重,且过程中易生散乱心,正确做法是:净手后,以专注的态度重新书写,将书写过程视为修行,培养耐心与定力,若条件不允许,也可将错卡恭敬焚化或埋于干净之处,不随意丢弃,体现对佛法的尊重。