佛教菩萨戒本是大乘佛教菩萨行者持守的核心戒律规范,其根本宗旨在于“上求佛道,下化众生”,以菩提心为戒体,通过止恶行善实践自利利他的菩萨行,与声闻戒(如比丘戒、比丘尼戒)侧重个人解脱不同,菩萨戒以利益众生为首要目标,强调“心戒”的本质——即使外在行为未犯,若发心与菩提相违,亦属犯戒;反之,若为利他而方便开缘,则虽行无咎。

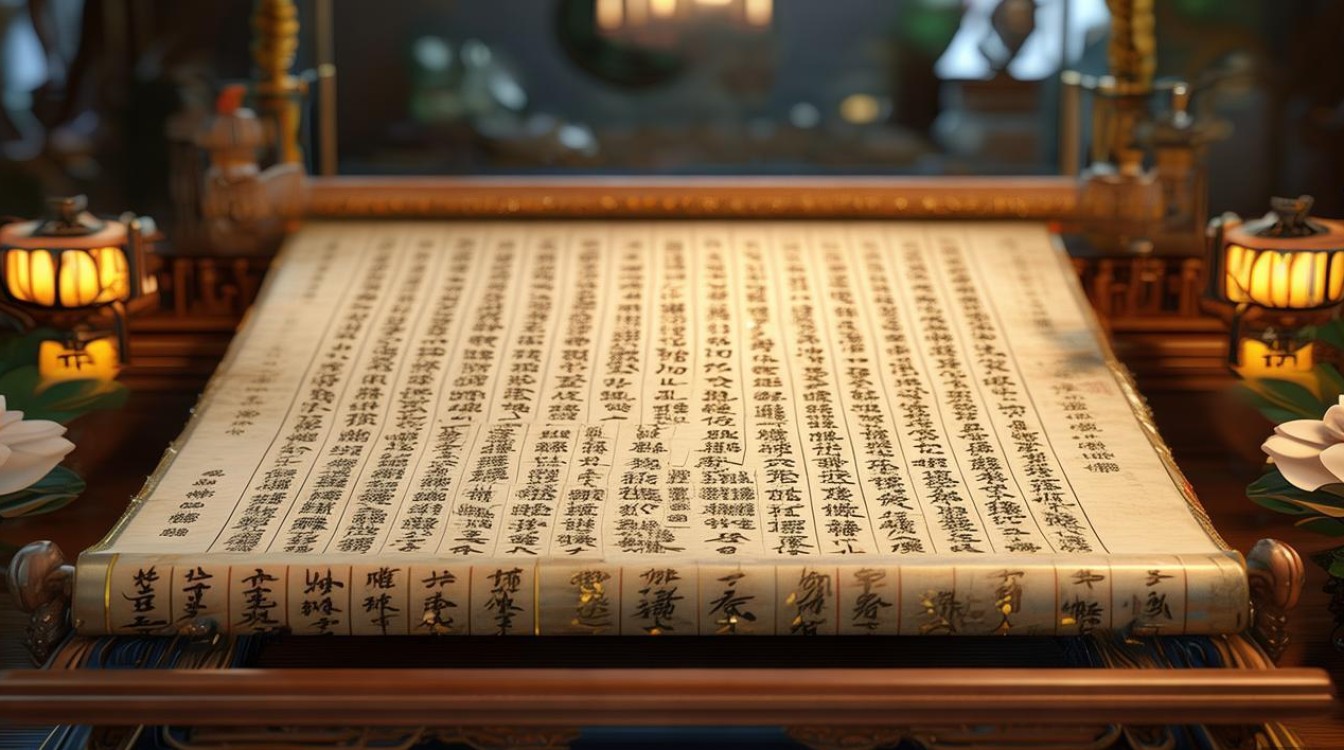

菩萨戒的戒相体系主要依据大乘经典形成,不同经典对戒条的分类与数量略有差异,但核心精神一致,以汉传佛教依止的《梵网经菩萨戒本》为例,其包含“十重戒”与“四十八轻戒”:十重戒为根本大戒,包括不杀生、不偷盗、不淫欲、不妄语、不酤酒、不说过罪、自赞毁他、悭惜加毁、嗔心不受悔、谤三宝,犯者构成波罗夷罪(如断头罪,需重新受戒);四十八轻戒为细则戒,如不捉持生像、不贩卖奴婢、不占相吉凶等,针对日常生活中的具体行为,违者需忏悔清净,另有《瑜伽师地论·菩萨地》中的“四重四十八轻”,四重戒为“不舍菩提心、不谤正法、不悭惜法、不害众生”,同样以菩提心与正法护持为核心,以下为不同经典菩萨戒条对比概览:

| 经典名称 | 根本戒数量 | 轻戒数量 | 核心精神 |

|---|---|---|---|

| 《梵网经》 | 10重 | 48轻 | 摄善法、利众生,重菩提心相续 |

| 《瑜伽师地论》 | 4重 | 48轻 | 护持正法、慈悲济世 |

| 《菩萨善戒经》 | 10重 | 41轻 | 三聚净戒(摄律仪、摄善法、饶益众生) |

菩萨戒的戒体是受戒时通过“白四羯磨”(如法忏悔、至心发愿、观想佛菩萨、得师授记)所领纳的“无表色”,本质是菩提心的体性,受戒者需先发“四弘誓愿”(众生无边誓愿度、烦恼无尽誓愿断、法门无量誓愿学、佛道无上誓愿成),以菩提心为戒体,方能真正领受菩萨戒,持戒过程中,强调“三轮体空”——虽行持戒、忍辱、布施等,但不执着于“能持戒者”“所持戒相”“受戒对象”,以破除我执法执,契合中道实相。

持菩萨戒的意义不止于“止恶”,更在于“行善”。《瑜伽师地论》指出,菩萨戒包含“摄律仪戒”(止一切恶)、“摄善法戒”(修一切善)、“饶益有情戒”(度一切众生),三者一体,不杀生不仅是止杀,更需积极护生;不偷盗不仅是止盗,更需行布施,这种“积极利他”的精神,使菩萨戒成为菩萨道的实践指南,贯穿六度(布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若)的修行始终。

相关问答FAQs

Q1:菩萨戒与声闻戒的根本区别是什么?

A:菩萨戒与声闻戒的核心区别在于“发心”与“目标”,声闻戒(如比丘戒)以“解脱生死”为目标,持戒严谨,侧重“止持”(禁止恶行),如比丘戒规定“不杀、不盗、不淫、不妄、不酒”等,主要规范个人行为,避免堕入恶趣;菩萨戒则以“度化众生”为目标,以菩提心为戒体,强调“行持”(积极行善),不仅止恶,更需主动利益众生,且在特定情况下可“开遮”(如为救众生而破戒,非真犯戒),声闻戒禁止“说四众过”,而菩萨戒若能通过揭过令众生改过、护持正法,则非犯戒。

Q2:持菩萨戒过程中若有过失,如何忏悔清净?

A:大乘佛教强调“忏罪清净”,菩萨戒的忏悔需具备“四力”:①追悔力(对过失生强烈后悔心);②对治力(如诵经、礼佛、修慈悲心等对治烦恼);遮止力(发誓不再造作同样过失);④依止力(至心皈依佛、法、僧),以《梵网经》为例,忏悔需“向十方佛前,发露陈罪”,至心念“我昔所造诸恶业,皆由无始贪嗔痴,从身语意之所生,一切我今皆忏悔”,并通过“行菩萨行”(如布施、忍辱)弥补过失,关键在于“后不复作”,若能以菩提心摄持,即使偶有过失,忏悔后戒体仍可清净,且能增长功德。