佛教作为世界主要宗教之一,自汉代传入中国以来,便以其深邃的智慧与慈悲精神,深刻影响着中国人的思想观念、行为方式、生活习惯乃至文化传承,这种影响并非单一维度的渗透,而是从内在的精神塑造到外在的行为规范,从个体的生命体验到群体的文化记忆,构成了一个立体而持久的影响网络。

在思想层面,佛教的核心教义重塑了人的世界观与价值观。“因果轮回”的观念让人深刻理解“善恶有报,不是不报,时候未到”,这种对行为后果的敬畏,促使人们在日常生活中谨言慎行,注重道德修养,传统社会中“积德行善”“与人为善”等观念的普及,与佛教的因果思想密不可分。“无常无我”的智慧则让人破除对永恒的执着,认识到世间万物皆在变化,从而以更豁达的心态面对人生的得失荣辱,减少因执念带来的痛苦。“慈悲喜舍”的菩萨精神更培养了大乘佛教徒的利他情怀,鼓励人们超越个人私利,关注他人苦难,积极参与社会公益,这种思想至今仍是许多慈善行为的内在动力。

行为层面,佛教的戒律规范为人的行为提供了清晰指引,五戒——不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒,既是佛教徒的基本行为准则,也与现代社会倡导的尊重生命、诚信守法、健康生活等价值观高度契合。“不杀生”不仅指不伤害生命,更延伸为对自然的敬畏与保护,推动了现代动物保护主义与生态伦理的发展;“不妄语”强调诚实守信,是人际交往与社会信任的基础,佛教的“六度”(布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若)修行法门,更是系统性地引导人通过实践提升自我:布施培养慷慨,持戒规范行为,忍辱化解冲突,精进激励进取,禅定安定内心,般若增长智慧,这些修行方法帮助人们在复杂的社会中保持内心的清明与行为的正道。

生活层面,佛教的修行智慧为现代人提供了应对生活压力的“心灵工具”,禅修、内观等修行方式,通过专注呼吸、觉察念头,帮助人从纷乱的思绪中抽离,回归当下,缓解焦虑与压力,近年来,正念冥想在心理学领域的广泛应用,正是源于佛教禅修的科学转化,佛教的素食文化也影响了饮食习惯,许多人通过素食践行慈悲护生的理念,同时获得更健康的身体,佛教的“日中一食”“过午不食”等传统,虽未被广泛遵循,但其“节制欲望、简单生活”的理念,与当代极简主义生活方式不谋而合,引导人们在物质丰富的时代追求精神的丰盈。

文化层面,佛教的影响更是渗透到文学、艺术、建筑、语言等各个领域,成为中华文化的重要组成部分,以下表格列举了佛教在主要文化领域的具体影响:

| 文化领域 | 具体影响表现 |

|---|---|

| 文学 | 诗词中融入禅意,如王维“行到水穷处,坐看云起时”;小说《红楼梦》以“空”“幻”思想构建叙事框架;《西游记》取经故事成为经典文学母题。 |

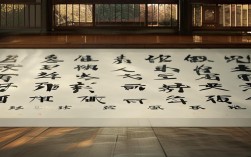

| 艺术 | 敦煌壁画、龙门石窟等佛教造像艺术,展现庄严与慈悲;书法中弘一法师的字体现“禅意”;佛教音乐(如梵呗)丰富传统音乐形式。 |

| 建筑 | 寺庙建筑(如少林寺、灵隐寺)成为文化地标;佛塔(如大雁塔、应县木塔)体现建筑美学;寺庙园林融合自然与人文。 |

| 节日 | 浴佛节(纪念佛陀诞辰)、腊八节(源于佛陀成道前牧女献乳糜)、盂兰盆节(孝亲报恩)等成为传统节日,融入民俗生活。 |

| 语言 | 成语“因果报应”“普度众生”“回头是岸”“一尘不染”等源自佛教,丰富汉语表达;词汇“世界”“觉悟”“缘分”等成为日常用语。 |

佛教对人的影响是全方位、深层次的,它不仅塑造了个体的精神世界,让人在慈悲与智慧中安身立命;也规范了群体的行为准则,促进了社会的道德和谐;更在文化层面留下了不可磨灭的印记,成为中华文明的重要基因,这种影响跨越千年,至今仍在持续,为现代人提供着心灵的慰藉与生活的智慧。

相关问答FAQs

问:佛教的“因果轮回”观念是否让人消极避世?

答:并非如此,佛教的因果轮回强调“自作业自受”,核心是鼓励人通过当下的善行创造美好未来,而非消极等待,它让人明白“善恶终有报”,从而主动承担道德责任,积极利他,许多佛教徒投身慈善、环保,正是基于“因行果报”的信念,相信当下的善举会影响未来的生命状态,乃至利益更多人,这种观念反而让人更珍视当下的生命,以积极的态度面对生活,努力践行善法。

问:普通人不皈依佛教,能从佛教智慧中受益吗?

答:完全可以,佛教智慧的核心如“活在当下”“慈悲待人”“放下执着”等,具有普世价值,不涉及宗教仪式或教条,现代人可通过正念冥想(源于佛教禅修)缓解压力,以“无常”心态面对挫折减少焦虑,用“慈悲心”改善人际关系,这些智慧如同心灵工具,无需皈依即可在生活中实践,帮助人获得内心的平静与智慧,提升生命质量。