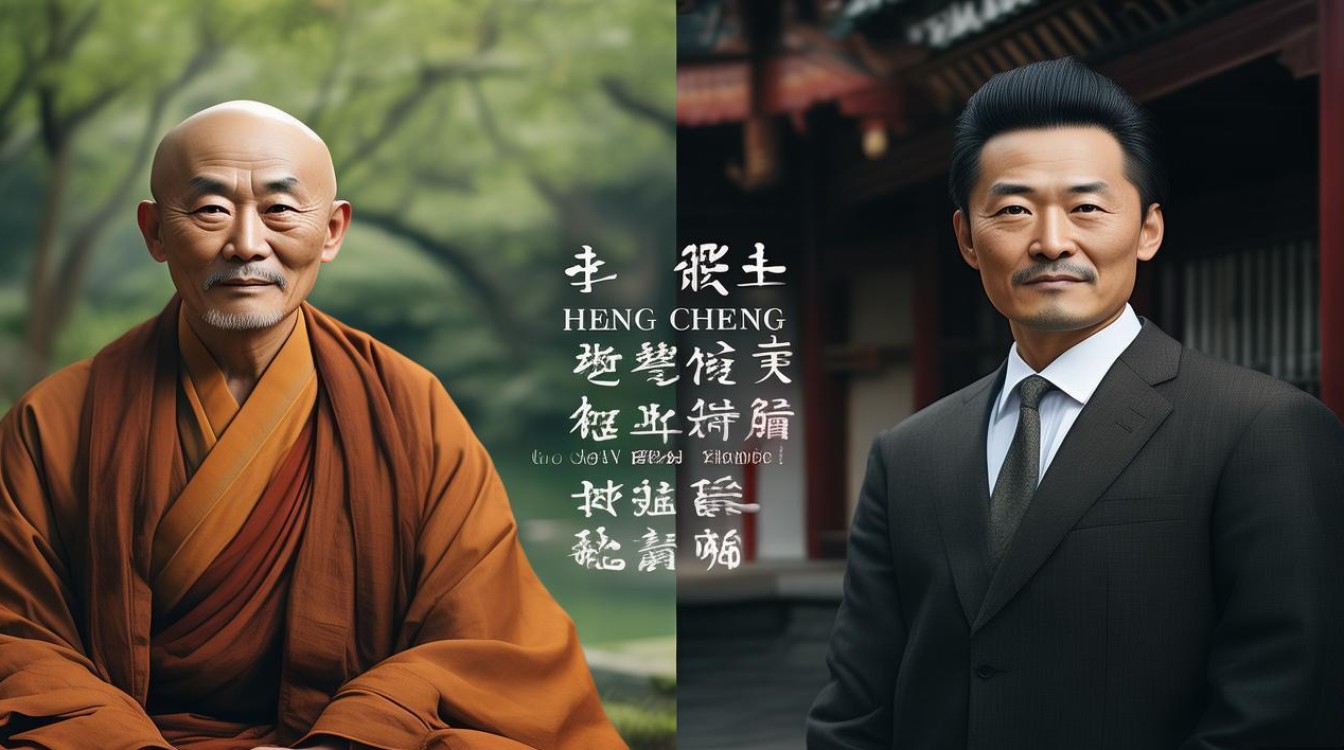

学诚法师与赵朴初作为中国近现代佛教界的两位重要代表人物,其思想与实践深刻影响了中国佛教的发展轨迹,他们分别活跃于20世纪与21世纪,虽所处时代背景不同,却共同肩负着传承佛教文化、服务社会大众、推动佛教中国化与现代化的使命,在弘法利生、文化传承、国际交流等领域留下了不可磨灭的印记。

赵朴初作为中国佛教协会的创始人与长期领导人,是20世纪中国佛教界的“旗帜性人物”,他生于1907年,历经晚清、民国与新中国三个时期,亲历了佛教在战乱中的衰落与新时代的复兴,赵朴初的弘法实践始终与国家命运紧密相连:新中国成立初期,他积极协助政府落实宗教信仰自由政策,推动佛教界参与社会主义建设,恢复了寺庙、学院等宗教活动场所,使佛教得以在新时代重焕生机,在文化层面,他致力于佛教文化的通俗化与普及化,所著《佛教常识答问》一书,以平实语言阐释佛教教义,成为无数人了解佛教的入门读物;他还推动佛教典籍的整理与出版,主持编辑《中国佛教百科全书》,系统梳理了中国佛教的历史、文化与艺术成就,赵朴初以佛教为纽带,积极开展国际交流,多次率团出访,促进中外佛教界的友好往来,增进了国际社会对中国佛教与文化的理解,被誉为“和平使者”,他的思想核心是“人间佛教”理念,强调佛教应“庄严国土,利乐有情”,将信仰实践与社会责任相结合,倡导佛教徒在服务社会中体现宗教价值。

进入21世纪,学诚法师成为中国佛教界的中坚力量,其弘法实践呈现出鲜明的时代特征,学诚法师生于1966年,毕业于中国佛学院,后长期担任北京龙泉寺方丈、中国佛教协会会长等职,他成长于互联网快速发展的时代,敏锐把握到数字化对弘法的革命性影响,率先将新媒体技术引入佛教传播:龙泉寺通过创办“龙泉之声”广播电台、开设官方微博微信公众号、制作短视频与动漫等形式,用年轻一代喜闻乐见的方式阐释佛法,使古老的佛教智慧在虚拟空间焕发新生,他还推动佛教与现代科技的对话,倡导“佛教科技化”,鼓励僧侣学习科学知识,探索佛教与人工智能、心理学等领域的结合点,拓展了佛教的时代内涵,在佛教教育方面,学诚法师注重僧才培养,提出“学院丛林化、丛林学院化”的理念,推动龙泉寺形成“禅、教、律、密、净”兼修的教育体系,培养了大批高素质僧才;他积极推动佛教融入现代社会,组织僧俗二众参与扶贫救灾、医疗援助、心理疏导等公益慈善活动,践行“人间佛教”的社会关怀,学诚法师的思想既继承了赵朴初“人间佛教”的核心精神,又根据时代需求赋予其新的形式与内容,强调佛教应与时俱进,在现代化进程中保持“契理契机”的智慧。

两位法师的传承与对话,体现了中国佛教在不同历史时期的延续与创新,赵朴初在20世纪为佛教的恢复与发展奠定了基础,其“人间佛教”理念为佛教界确立了服务社会、与时俱进的方向;学诚法师则在21世纪将这一理念与数字化、全球化等时代特征相结合,探索佛教在现代社会的生存与发展路径,他们的共同之处在于,始终将佛教视为文化载体与社会力量,既坚守信仰本质,又主动适应时代需求,推动佛教与中国社会同频共振。

以下是两位法师在不同领域的贡献对比:

| 领域 | 赵朴初贡献 | 学诚法师贡献 |

|---|---|---|

| 宗教政策 | 推动落实宗教信仰自由政策,恢复佛教活动场所,促进佛教与社会主义社会相适应。 | 推动佛教规范化、制度化建设,参与宗教事务条例的完善,保障佛教合法权益。 |

| 文化弘法 | 著《佛教常识答问》,整理出版佛教典籍,普及佛教文化。 | 创新媒体弘法模式,利用短视频、直播等数字化手段传播佛法,推动佛教文化年轻化。 |

| 国际交流 | 促进中外佛教友好往来,增进国际社会对中国佛教的理解,推动“黄金纽带”工程。 | 依托“一带一路”开展佛教文化交流,推动中国佛教“走出去”,增强国际话语权。 |

| 僧才培养 | 恢复中国佛学院,培养佛教人才,奠定现代佛教教育基础。 | 创新佛教教育体系,推动“学院丛林化”融合,培养兼具传统与现代素养的僧才。 |

| 社会服务 | 倡导佛教慈善,参与救灾、扶贫等公益,践行“利乐有情”精神。 | 组织系统化公益慈善项目,如龙泉寺慈善基金会,拓展佛教服务社会的深度与广度。 |

FAQs

问:赵朴初与学诚法师的“人间佛教”理念有何异同?

答:相同点在于,两者都强调佛教应立足现实社会,关注众生福祉,将信仰实践与社会责任相结合,反对脱离社会的“出世”倾向,不同点在于,赵朴初的“人间佛教”更侧重于在特定历史条件下(如新中国成立后)推动佛教与国家建设、社会稳定的融合,核心是“服务社会、团结爱国”;而学诚法师的“人间佛教”则更注重在全球化、数字化时代背景下,探索佛教与现代科技、现代文化的对话,强调佛教应主动适应时代变化,以创新形式服务当代人的精神需求,核心是“与时俱进、契理契机”。

问:学诚法师的数字化弘法对传统佛教传播模式有何突破?

答:学诚法师的数字化弘法突破了传统佛教传播在时空、受众、形式上的局限:打破了地域限制,通过互联网使佛法传播覆盖全球,突破了寺庙、经书等传统载体的物理边界;拓展了受众群体,通过短视频、动漫等年轻人喜爱的形式,吸引了大量非佛教信众的关注,降低了佛教文化的理解门槛;增强了互动性,通过直播、在线问答等方式,实现了弘法者与受众的实时沟通,改变了传统“单向灌输”的传播模式;推动了佛教资源的共享,将经典讲义、法会直播等内容数字化存储与传播,使佛教资源得以高效利用与广泛流通,为佛教的现代化传播开辟了新路径。