光炳法师是当代中国佛教界备受尊敬的高僧,以其深厚的佛学造诣、精严的修行实践和慈悲的济世情怀,在教内外享有崇高声誉,他的一生以“续佛慧命、利乐有情”为己任,在弘法、修行、教育、慈善等领域均有卓越建树,成为连接传统佛法与现代社会的精神桥梁。

生平与出家因缘

光炳法师俗姓李,1925年出生于福建莆田一个世代信佛的家庭,自幼耳濡目染佛教文化,少年时期便展现出对佛法的特殊 affinity,常随长辈寺院听经,对“诸恶莫作,众善奉行”的教诲深信不疑,18岁时,因目睹战乱中众生疾苦,萌生出家修行、救度众生之愿,遂于莆田南山广化寺依常惭法师剃度,法名“光炳”,字“慧灯”,后赴福州鼓山涌泉寺受具足戒,先后参学闽南佛学院、苏州灵岩山佛学院,深入研习《法华经》《华严经》《楞严经》等经典,兼修禅宗与净土宗,奠定了坚实的佛学基础。

修行与弘法历程

光炳法师的修行之路以“解行并重”为准则,青年时期,他遍访名山古刹,参访虚云老和尚、弘一法师等大德,汲取禅门心法与律仪精神,中年时,于浙江天台山国清寺闭关三年,专修禅定与般若智慧,期间以“念佛是谁”话头参究,深契禅宗“直指人心,见性成佛”之旨,出关后,他深感末法时期众生根机浅薄,需以契机法门接引,故倡导“禅净双修”:以禅为导,以净为归,强调“禅是净土之禅,净土是禅之净土”,使信众在念佛中参究自性,在参禅中归极乐。

弘法方面,法师足迹遍布海内外,1950年代起,他先后于福建、广东、浙江等地寺院讲经,以通俗易懂的语言阐释深奥佛法,将《阿弥陀经》《普门品》等经典与现代生活相结合,提出“佛法在世间,不离世间觉”的理念,引导信众将修行融入日常,1980年代后,他主持恢复重建了莆田梅峰寺、广东南华寺下院等多座道场,创办梅峰寺佛学院、慈光讲堂,培养青年僧才,系统开设戒律、唯识、中观等课程,注重僧伽教育“解行并重、悲智双运”。

社会贡献与思想特色

光炳法师始终秉持“人间佛教”思想,积极践行“慈悲济世”精神,他常说:“佛法不是消极避世,而是积极入世救度。”1990年代,他发起成立“慈光慈善基金会”,在福建、云南、四川等地开展扶贫助学、医疗救助、灾害赈灾等公益项目,累计帮助困难群众数万人次,他特别关注弱势群体,倡导“以佛法温暖人心,以行动践行慈悲”,亲自带领弟子探访孤寡老人、残疾儿童,用佛法的智慧给予精神慰藉,用实际的行动解决生活困境。

在思想层面,法师强调“传统与现代的融合”,他既坚守佛法的根本教义,又结合时代需求赋予新的诠释,针对现代社会快节奏的生活,他提出“生活禅”理念,倡导“吃饭时吃饭,睡觉时睡觉”,在当下的一念中体悟佛法;针对科技发展带来的信息爆炸,他提醒信众“善用网络,远离邪见”,以正知正见辨别是非,使古老的佛法智慧焕发出当代生命力。

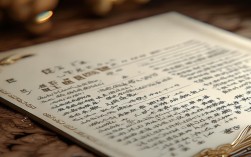

修行与弘法重要节点表

| 时间段 | 主要事件 | 意义与贡献 |

|---|---|---|

| 1925-1943年 | 出生于莆田,少年出家 | 奠定佛学基础,萌生度生愿心 |

| 1944-1950年 | 参学闽南佛学院、灵岩山佛学院 | 系统研习经典,融合禅净教理 |

| 1951-1963年 | 于天台山闭关三年 | 深契禅宗心法,证悟般若智慧 |

| 1964-1980年 | 在闽粤浙寺院讲经弘法 | 倡导禅净双修,接引广大信众 |

| 1981-2000年 | 重建梅峰寺、创办佛学院 | 培养僧才,传承佛法命脉 |

| 2001-2023年 | 成立慈善基金会,践行人间佛教 | 推动佛教公益,服务社会大众 |

晚年影响与精神传承

光炳法师晚年虽年事已高,仍坚持每日讲经、接待信众,笔耕不辍,著有《禅净双修浅析》《佛法与现代生活》《慈悲的力量》等十余部著作,以平实语言开示佛法真谛,他常告诫弟子:“修行不是逃避,而是面对烦恼、转化烦恼;弘法不是形式,而是以心印心、以法济世。”2023年,法师于梅峰寺安详示寂,世寿98岁,四众弟子送别者逾万人,其“以戒为师、以苦为乐、以众生为己任”的精神,成为后学修行与弘法的楷模。

相关问答FAQs

问:光炳法师提倡的“禅净双修”具体如何实践?

答:光炳法师的“禅净双修”并非简单叠加两种法门,而是以禅为导、以净为归的有机融合,具体实践中,他主张:每日固定时间坐禅参究“念佛是谁”的话头,培养观照力;同时持名念佛,以佛号收摄散乱心,达到“禅净不二”的境界,在念佛时专注佛号,不夹杂妄念,即是“禅”;在参禅时以念佛为助缘,以佛力摄心,即是“净”,他强调“在生活中修行”,无论是工作还是家务,保持觉知,当下即是禅净圆融。

问:光炳法师如何理解“人间佛教”与现代社会的结合?

答:法师认为,“人间佛教”并非改变佛法本质,而是回归佛陀“本怀”——佛法是生活的智慧,应服务于现实人生,他提出“三结合”原则:一是“佛法与道德结合”,以五戒十善规范行为,促进社会和谐;二是“修行与慈善结合”,通过公益实践培养慈悲心,将佛法落实于利他行动;三是“传统与现代结合”,运用新媒体、短视频等现代弘法工具,让年轻人以喜闻乐见的方式接触佛法,他常说:“人间净土不是等来的,而是每个人用善念、善行共同创造的。”