佛教对逆境的阐释,并非简单指向“苦难”本身,而是将其视为生命觉醒的契机、智慧生起的土壤与慈悲涵养的道场,在佛教的教义体系中,逆境既是“果”的显现,也是“因”的转化可能,其核心在于引导众生透过现象观本质,在烦恼中照见菩提。

逆境的根源:从“业力”到“无明”的观照

佛教认为,一切现象皆遵循“因果律”,逆境的出现并非偶然,而是过去世或今世“业力”的显现,这里的“业力”并非宿命论,而是强调“自作业自受”——众生身、口、意三业的行为,会在心识中留下“业种”,因缘成熟时便会感苦乐等果报,因过去世或今世的嗔心伤害他人,可能感召今世与他人关系不和的“怨憎会苦”;因贪心执着外境,可能感召求不得苦的“爱别离苦”,但更深层的根源,是“无明”——对生命实相(无常、无我、苦)的误解,执着于“常、乐、我、净”的颠倒认知,导致内心被外境牵制,遇逆境便生起烦恼,如《杂阿含经》言:“于色生渴爱,则受后有;于受、想、行、识生渴爱,则受后有。”正是对五蕴(色受想行识)的执着,让众生在逆境中沉溺,不得自在。

佛教对逆境的态度:接纳、转化与超越

面对逆境,佛教的态度绝非消极忍受,而是“接纳—观照—转化”的智慧实践。接纳,是承认逆境的存在是缘起法的一部分,不逃避、不抗拒,如同医生面对病症,先承认其存在才能对症下药。观照,是用智慧观照逆境的本质:无论是“苦、空、无常、无我”的真理,还是“烦恼即菩提”的转机,如《金刚经》所言“应无所住而生其心”,不执着于逆境带来的痛苦感受,也不执着于“我要战胜逆境”的念头,以“住于无所住”的心态,保持内心的清明。转化,则是将逆境修行的资粮,通过“六度”(布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若)将其转化为道业增上的动力。“忍辱波罗蜜”并非懦弱的忍受,而是“于诸法中,心无恚碍”,以智慧化解嗔心,将逆境视为磨练心性的工具。

应对逆境的修行方法:从“对治”到“根本”

佛教提供了系统的修行方法,帮助众生在逆境中保持内心稳定,最终超越烦恼,以下从三个维度展开:

智慧观照:破除颠倒认知

- 观无常:明白一切有为法皆是无常,逆境不会恒久存在,如同乌云蔽日,终有散去之时,观无常能减少对“顺境”的贪恋和对“逆境”的排斥,以“如幻化”的心态面对变化。

- 观无我:破除“我”的实有执着,认识到逆境的苦受是“五蕴和合”的暂时现象,其中没有一个恒常不变的“我”在受苦,如《心经》所言“照见五蕴皆空,度一切苦厄”,观无我能从根本上消除对“我”的得失计较。

- 观因果:深信“善恶之报,如影随形”,逆境的出现是过去业力的成熟,当下若能以善心对治(如面对伤害时生起慈悲心,而非嗔恨),便能改变未来的果报。

慈悲实践:自他交换,广结善缘

佛教强调“慈悲为本,方便为用”,在逆境中修慈悲,能将自我中心的痛苦转化为利他的动力。自他交换,是观想他人的痛苦如同自己的痛苦,自己的安乐给予他人;当自己身处逆境时,观想“以此苦度一切众生苦”,将个人的苦难融入众生解脱的愿海中,如《华严经》普贤菩萨行愿品中,常修“随喜功德”与“恒顺众生”,即使在逆境中,也能随缘利生,扩大心量。

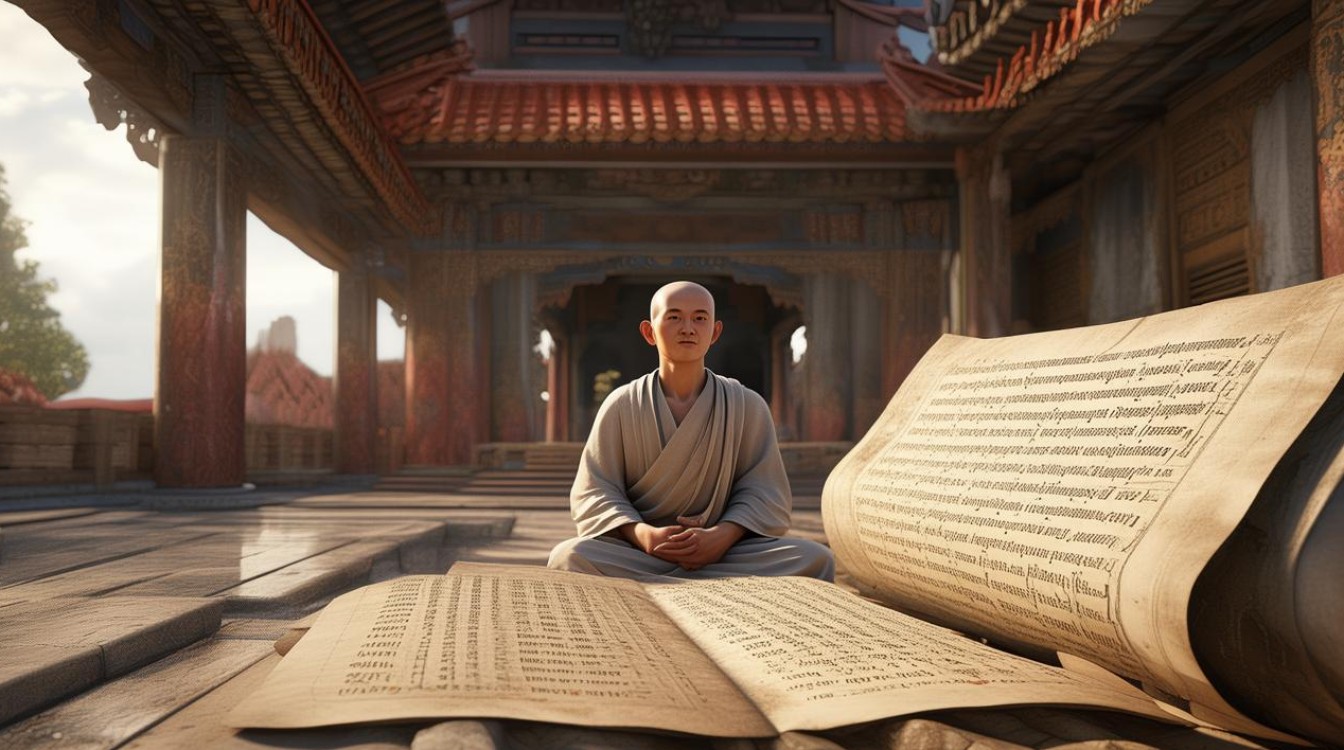

禅定修心:止观双运,心不随境转

禅定是训练内心专注与稳定的方法,通过“止”(专注一境)与“观”(智慧观照)的结合,让心在逆境中如如不动,日常可修持“数息观”“慈心观”等:当逆境生起,心烦意乱时,回归呼吸,专注于出入息,让散乱的心逐渐安定;安定后,观照逆境的“缘起性空”,明白其本质是“因缘和合,暂有还无”,从而不被外境动摇。

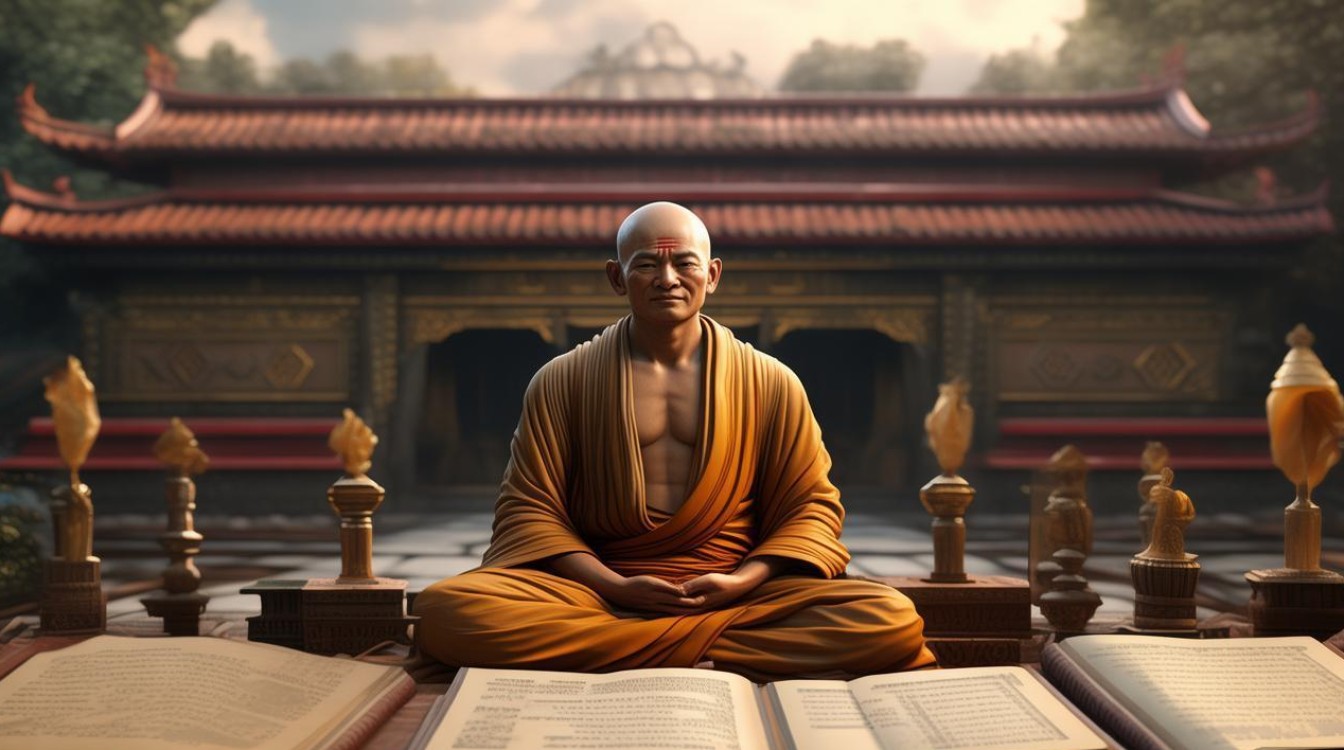

逆境的价值:“逆增上缘”与“道业增上”

佛教将逆境称为“逆增上缘”,即“逆向的助缘”,如同宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来,佛陀在因地修行时,曾经历“舍身饲虎”“割肉喂鹰”等极致逆境,这些经历非但没有摧毁其道心,反而成就其“大悲、大智、大勇”的圆满佛果,对修行者而言,逆境是检验定力的“试金石”,是降服烦恼的“对治药”,是生发智慧的“催化剂”,正如禅宗所言“大死一番,再活过来”,唯有在逆境中经历“心死”(破除我执),才能“重生”(证悟菩提)。

佛教对逆境的认知与应对方法简表

| 维度 | 经典依据 | |

|---|---|---|

| 逆境根源 | 业力显现(身口意三业)、无明执着(对常乐我净的颠倒认知) | 《杂阿含经》《业报差别经》 |

| 佛教态度 | 接纳(承认缘起)、观照(智慧洞察)、转化(转为修行资粮) | 《金刚经》《大般若经》 |

| 智慧观照 | 观无常(诸行无常)、观无我(五蕴皆空)、观因果(善恶业报) | 《心经》《阿含经》 |

| 慈悲实践 | 自他交换(自他苦乐平等)、随喜功德(于逆境中见善缘)、恒顺众生(以善心应对外境) | 《华严经》《大宝积经》 |

| 禅定修心 | 止(专注一境,如数息观)、观(观照空性,不随境转)、止观双运(定慧等持) | 《安那般那经》《六妙门》 |

| 逆境价值 | 逆增上缘(助道增上)、降伏烦恼(对治习气)、生发智慧(从苦中见真谛) | 《坛经》《五灯会元》(禅宗公案) |

佛教讲逆境,最终指向的是“心”的自在,外境的顺逆本是缘起的无常现象,而内心的烦恼与解脱,则取决于是否以智慧观照、以慈悲涵养,当我们将逆境视为修行的道场,将烦恼转化为菩提,便能如《法华经》所言“火中生莲华”,在苦难中绽放清净与光明,最终达到“不以物喜,不以己悲”的生命境界。

相关问答FAQs

Q1:佛教讲“逆来顺受”,是否意味着消极逃避现实?

A:并非如此,佛教的“逆来顺受”并非消极逃避,而是基于智慧的“接纳”与“转化”,这里的“受”并非压抑痛苦,而是承认逆境的存在是因果规律,不抗拒、不抱怨,以平静的心态面对;“顺受”的前提是“智慧观照”——明白逆境的本质是无常、无我,从而不被其伤害,并主动寻找转化的方法(如修慈悲、行善业),若将“逆来顺受”理解为被动忍受、不作为,则是对佛教教义的误解,佛教强调“精进”——在逆境中更应积极修行,以智慧转化烦恼,这才是真正的“积极面对”。

Q2:面对重大逆境(如重病、亲人离世),如何用佛教智慧调整心态?

A:面对重大逆境,可从三方面调整心态:

- 观照无常与无我:认识到“生老病死”是生命的常态,如同春夏秋冬的更替,无人能免;同时观照“我”与“亲人”皆是五蕴和合的暂时现象,没有恒常不变的实体,从而减少“失去”的执着之苦。

- 忏悔与发愿:若逆境源于过去业力,可至诚忏悔(如修“礼拜忏悔”“三昧忏悔”),并发愿“以此苦难,回向众生离苦得乐”,将个人痛苦转化为利他的动力。

- 修习慈悲与感恩:对逆境中的众生(如病友、失去亲人者)生起慈悲心,观想“愿他们离苦得乐”;同时感恩逆境让自己看清生命的无常,生起出离心,更加珍惜当下的修行机会。

通过这些方法,能在重大逆境中保持内心的安定,将痛苦转化为修行的资粮,最终趋向解脱。