昌雷法师,当代中国佛教界颇具影响力的僧伽教育家、弘法者与社会慈善践行者,以其深厚的佛学素养、严谨的修行态度及对社会福祉的深切关怀,成为连接传统佛法智慧与现代社会的桥梁,法师一生以“续佛慧命、利乐有情”为己任,在佛教学院建设、经典阐释、慈善公益及文化传播等领域均有开创性贡献,其修行弘法足迹遍及国内及海外,被信众尊为“慈悲与智慧兼具的导师”。

早年经历与出家因缘

昌雷法师出生于上世纪60年代,祖籍江苏南通,自幼受家庭熏陶,对传统文化与佛教文化怀有浓厚兴趣,少年时期,因体弱多病,常随长辈至当地寺院祈福,于晨钟暮鼓中感受宁静与祥和,内心种下向善向法的种子,青年时代,法师求学于南京某高校,主修哲学,系统研习西方哲学与中国古典文化,尤其对儒家的“仁爱”思想与道家的“自然”理念深有体悟,这些思考为其日后融通佛法与世间智慧奠定了基础。

大学毕业后,法师曾短暂任职于文化机构,期间目睹社会浮躁与精神迷茫,深感物质文明与精神文明失衡的普遍性,逐渐萌生出世修行、以佛法济世利生的愿望,1985年,于江苏镇江金山寺依慈舟长老剃度出家,法号“昌雷”,取“昌明佛法、雷音震觉”之意,正式开启僧伽生涯,出家后,法师先依止长老学习戒律与经论,每日研读《四分律》《梵网经》等戒本,严持戒律,过午不食,精进修持,展现出对佛法的虔诚与执着。

修行与求学之路

昌雷法师的修行之路以“解行并重”为准则,在实修中深化理论,在理论中指导实修,出家初期,他先后于镇江金山寺、常州天宁寺等丛林参学,跟随多位长老学习禅观与净土法门,每日坐香、念佛、诵经,从未间断,为夯实佛学基础,法师于1988年考入中国佛学院栖霞山分院,系统学习《阿含经》《瑜伽师地论》《成唯识论》等根本经典,师从南京金陵刻经院院长吕澄先生的高足,深入唯识、中观等佛教哲学体系,成绩优异,毕业后留校任教,主讲《戒律学》《印度佛教史》等课程。

为进一步深造,法师于90年代赴斯里兰卡科伦坡大学攻读佛学硕士,期间南传佛教上座部与北传大乘佛教的交流,使其开阔了国际视野,对佛教的多元文化形态有了更深刻的理解,归国后,法师先后于中国佛学院、闽南佛学院等高等学府任教,结合中西方学术方法,将复杂的佛学理论以通俗易懂的方式阐释,深受学僧喜爱,其教学风格强调“以戒为根、以慧为导、以行为本”,倡导“在生活中修行,在修行中生活”,推动佛学教育贴近现代人的精神需求。

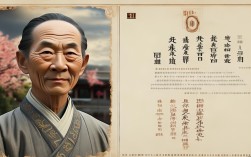

以下为昌雷法师主要求学与参学经历简表:

| 时间段 | 地点/机构 | 主要经历与成就 |

|---|---|---|

| 1985-1988年 | 江苏镇江金山寺 | 依慈舟长老剃度出家,学习戒律与基础经论,严持戒律,奠定修行根基。 |

| 1988-1992年 | 中国佛学院栖霞山分院 | 系统学习佛学经典,毕业后留校任教,主讲戒律学与佛教史。 |

| 1993-1996年 | 斯里兰卡科伦坡大学 | 攻读佛学硕士,研究南传佛教与北传佛教的融合,获硕士学位。 |

| 1996-2005年 | 中国佛学院、闽南佛学院 | 任教期间革新教学方法,推动“解行并重”的教育理念,培养大批佛学人才。 |

| 2005年至今 | 多地弘法与道场建设 | 创办佛学教育机构与社会慈善项目,开展国内外弘法讲座,推动佛教文化传播。 |

弘法利生事业

昌雷法师的弘法事业以“教育为本、慈善为用、文化为媒”为核心,涵盖佛学院建设、慈善公益、经典阐释与国际交流等多个领域,展现出大乘佛教“慈悲济世”的精神。

在佛学教育方面,法师深感传统丛林教育与现代高等教育的结合重要性,2005年,他牵头创办“昌雷佛学教育中心”,提出“学院丛林化、丛林学院化”的理念,既注重佛学理论的系统传授,又强调丛林生活的实修体验,课程设置涵盖戒律、禅修、净土、唯识及现代管理学、心理学等,培养了一批既懂佛法又能适应现代社会需求的僧才与居士,截至2023年,该中心已培养学僧近千人,其中多人成为各地寺院的中坚力量。

在慈善公益领域,法师秉持“人间佛教”思想,于2008年发起“昌雷慈善基金会”,重点关注贫困儿童助学、孤寡老人赡养、灾区救援等事业,他常言:“佛法不离世间法,慈善是菩萨行最直接的体现。”十余年来,基金会累计捐赠善款逾亿元,在全国建立希望小学20所,养老院15所,并在疫情期间组织僧俗二众捐款捐物,践行“无缘大慈、同体大悲”的誓言,法师还特别重视心灵关怀,定期为监狱、医院、高校等场所举办“佛法与人生”讲座,引导大众以积极心态面对生活困境。

在经典阐释与文化传播方面,法师致力于将深奥的佛法智慧转化为现代语言,著有《佛法与现代生活》《唯识学概论》《净土法门的当代实践》等十余部著作,佛法与现代生活》一书销量突破百万册,被多所高校列为哲学选修课参考书,他创办“昌雷讲经台”微信公众号与视频平台,定期发布讲经视频、佛法短文,累计受众超千万,成为国内最具影响力的佛教新媒体平台之一,法师多次受邀赴东南亚、欧美等地弘法,在联合国总部举办的“宗教与和平”会议上发言,向世界展示中国佛教的和平理念与智慧。

著作与思想贡献

昌雷法师的思想体系以“大乘佛法为体,世间善用为用”,强调佛法的现实意义与现代价值,其核心思想可概括为三点:

一是“解行并重,知行合一”,法师认为,佛法不是抽象的理论,而是指导生活的实践智慧,学佛者需在经典学习与日常修行中找到平衡,如其在《唯识学概论》中所言:“闻思修三慧缺一不可,闻法是开端,思法是消化,修法是实证,三者如车之轮,鸟之翼,不可偏废。”

二是“人间佛教,生活即修行”,法师倡导“佛法生活化”,主张将修行融入衣食住行,如在工作中保持专注是禅定,与家人和睦相处是持戒,帮助他人是布施,让佛法成为日常生活的指南,他常说:“不必远离尘世求解脱,烦恼即菩提,当下即是修行道场。”

三是“文化融合,圆融无碍”,法师主张以开放心态对待不同文化,认为佛法与科学、哲学、心理学等并非对立,而是可以相互补充,他曾与多位科学家对话,探讨量子力学与唯识学“万法唯识”的共通性,推动佛学与现代文明的对话,为佛教的现代化转型提供了新思路。

社会影响与评价

昌雷法师的弘法事业与社会贡献,使其成为当代佛教界的代表性人物之一,他先后担任中国佛教协会副会长、江苏省佛教协会会长等职,被多所高校聘为客座教授,获得“全国慈善楷模”“文化传播使者”等荣誉称号,中国佛教协会会长一诚长老评价道:“昌雷法师以深厚的学养与慈悲的愿行,展现了当代僧伽的风范,是佛法与时代结合的推动者。”

信众眼中,法师是“有温度的导师”,他平易近人,常与年轻人交流,用幽默的语言解答困惑,被亲切地称为“昌雷师父”,他常说:“佛法不是高高在上的教条,而是每个人心中本具的光明。”这种贴近众弘弘法风格,让佛法真正走进了现代人的生活。

相关问答FAQs

问:昌雷法师的弘法理念中,“人间佛教”具体体现在哪些方面?

答:昌雷法师倡导的“人间佛教”核心是“佛法生活化、生活佛法化”,主要体现在三个方面:一是慈善公益,将“慈悲”落实到具体行动,如助学、养老、救灾等,让佛法利益现实生活;二是心灵关怀,通过讲座、心理咨询等方式,帮助现代人解决焦虑、迷茫等心灵问题,以佛法的智慧疏导情绪;三是文化融合,推动佛教与科学、艺术等领域的对话,让传统文化在现代社会焕发生机,例如举办“佛学与科技”论坛、佛教艺术展览等,使佛法成为构建和谐社会的重要精神力量。

问:昌雷法师在佛学教育方面有哪些创新举措?

答:昌雷法师在佛学教育上的创新主要体现在“学院丛林化、丛林学院化”的模式探索上:一是课程设置上,既保留传统戒律、禅修、经典研习等核心课程,又增设管理学、心理学、社会学等现代学科,培养僧才的综合素养;二是教学方法上,采用“课堂讲授+实修体验+社会实践”三位一体模式,如组织学僧参与慈善项目、社区服务等,将佛法理论应用于实际;三是师资培养上,邀请国内外佛学学者、高僧大德及各界专家联合授课,打破单一师资局限,拓宽学僧视野,这些举措有效推动了佛教教育与现代社会的接轨,为培养新时代僧才提供了新路径。