寺庙旧址作为历史长河中沉淀的文化载体,其“讲究”并非简单的迷信传说,而是古人在自然、社会、信仰等多维度实践中形成的智慧结晶,涉及历史传承、风水哲学、建筑规制、民俗禁忌与文物保护等层面,每一处细节都承载着深厚的人文记忆。

历史沿革中的“兴废之讲究”:时光的层累与见证

寺庙旧址的兴衰往往与时代脉络紧密相连,其“讲究”首先体现在对历史的忠实记录,中国古代寺庙的兴建多与宗教政策、经济发展、社会需求相关:唐代因“三教并立”政策,寺庙数量激增,许多名刹始建于此时;宋代随着禅宗兴起,寺庙多选址于山林幽静处,追求“深山藏古寺”的意境;明清时期,寺庙与宗族结合,成为社区精神中心,其选址常伴随“因庙成村”的人口聚集现象。

旧址的存废本身即是历史“活化石”,山西南禅寺作为现存最古老的唐代木构建筑,其旧址虽历经千年风雨,却因地处偏远、战乱波及较小而得以留存,印证了中国古代建筑技术的巅峰成就;而部分寺庙旧址因“三武一宗灭佛”等历史事件被毁,其残垣断壁成为宗教政策变迁的实物见证,民间对旧址的“讲究”,本质是对历史的敬畏——保留旧址,就是保留一段“可触摸的过往”,避免历史记忆因建筑消失而断层。

风水选址的“地理之讲究”:天人合一的宇宙观

寺庙旧址的选址遵循“天人合一”的哲学思想,核心是“藏风聚气”,通过地理环境的营造实现“人、神、自然”的和谐统一,古人选址时,常以“四神兽”格局为理想范式:

- 玄武(北):需有靠山(如山峰、丘陵),象征“稳如磐石”,主“靠山稳固”;

- 朱雀(南):前方需有开阔平地或水系(如河流、池塘),象征“明堂聚气”,主“财源广进”;

- 青龙(东):左侧宜有蜿蜒山脉,象征“龙盘虎踞”,主“生机勃勃”;

- 白虎(西):右侧宜有低伏山丘,象征“白虎驯服”,主“静谧安宁”。

若旧址保留这些特征,民间会认为“风水绝佳”,是“龙脉”所在,杭州灵隐寺旧址背靠北高峰(玄武),前临飞来峰(青龙),面朝灵隐涧(朱雀),白虎位为天竺山,形成“四神兽”俱全的格局,故能千年香火不断,若旧址因自然破坏(如山体滑坡、河流改道)导致风水失衡,民间会认为“灵气已散”,这也是部分寺庙废弃的原因之一——并非建筑本身破败,而是“环境不再宜居”。

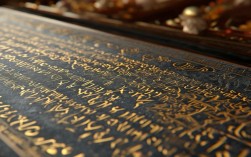

建筑遗存的“构件之讲究”:符号化的信仰与艺术

寺庙旧址即使残存部分建筑构件,其“讲究”仍体现在对符号化意义的坚守,每一处构件都是宗教信仰、艺术风格与等级制度的物化,不可随意处置:

| 构件类型 | 文化意义 | “讲究”体现 |

|---|---|---|

| 碑刻 | 历史与信仰的“石书” | 记载建寺缘起、高僧事迹、捐赠名录,是研究历史的第一手资料,不可随意拓印、移动,否则视为“对历史的亵渎”。 |

| 佛像 | 佛法的“化身” | 即使残破,也象征佛法不灭,需用红布覆盖或移至佛堂供奉,不可丢弃或踩踏,民间认为“毁佛会招致业报”。 |

| 梁柱彩绘 | 等级与艺术的“密码” | 色彩反映寺庙等级(如黄色为皇家寺庙专用),图案多为莲花(清净)、瑞兽(护法),不可随意覆盖或篡改,否则破坏“原真性”。 |

| 基座 | 佛国的“净土” | 多为须弥座(象征佛国须弥山),不可践踏或在其上放置杂物,民间认为“亵渎基座会折损福报”。 |

河北正定隆兴寺旧址的千手观音像虽已残缺手臂,但当地居民仍会自发清理周边杂草,用红布包裹残躯,视为“护佑一方”的神迹——这种对构件的敬畏,实则是通过物质载体延续精神信仰。

民间信仰的“禁忌之讲究”:行为约束中的保护智慧

寺庙旧址被视为“有灵空间”,民间形成了一系列禁忌,这些禁忌表面是“迷信”,实则是古人对旧址的保护意识:

- 不可喧哗或争吵:认为会“惊扰神灵”,实则避免人为破坏旧址的静谧环境;

- 不可随意挖掘:禁止在旧址内取土、盗砖,否则会“招致厄运”,实则防止建筑结构进一步损毁;

- 特定时辰避讳:如子时(23:00-1:00)、午时(11:00-13:00)避免前往,认为“阴气/阳气过重”,实则减少人为活动对旧址的干扰;

- 祭祀用素果清茶:不可供奉荤腥,符合佛教“清净慈悲”的教义,也避免动物残骸吸引害虫破坏建筑。

这些禁忌通过信仰的力量约束人的行为,形成“自发保护”机制,使许多旧址在缺乏现代文物保护手段的年代得以留存。

文物保护的“法规之讲究”:现代视角下的传承与守护

随着文物保护意识增强,寺庙旧址的“讲究”被赋予新的法律内涵,根据《中华人民共和国文物保护法》,若旧址被列为文物保护单位,禁止在保护范围内进行建设工程、爆破、钻探、挖掘等;未列为文保单位但具有一定价值的旧址,需遵循“最小干预”原则维护——用传统工艺(如桐油防腐)修复腐朽木构件,而非现代化学材料;对残碑进行“原位回填”保护,而非移入博物馆。

鼓励公众参与保护:如发现破坏行为及时举报,通过“认养文物”等方式参与旧址维护,这种“法规+民间”的双重保护,让旧址的“讲究”从传统禁忌升华为现代文明共识。

寺庙旧址的“讲究”,是历史、文化、信仰与法律的交织,既是对古人智慧的致敬,也是对后世的警示,它告诉我们:每一块残砖、每一片断瓦,都是文明的碎片,唯有理解其背后的价值,才能让这些“凝固的文明”在时光中继续诉说。

FAQs

-

普通人参观寺庙旧址时,需要注意哪些行为规范?

答:应遵守“敬畏、保护、文明”原则:不随意触摸、攀爬建筑构件(如碑刻、佛像基座);不乱扔垃圾,尤其避免塑料、金属等难以降解的材料;不大声喧哗,不使用无人机等设备低空飞行干扰环境;若发现文物损坏或盗掘迹象,及时向当地文物部门报告;拍照时关闭闪光灯,避免对脆弱文物(如彩绘、壁画)造成光损伤。 -

如何判断一座寺庙旧址是否具有文物价值?

答:可从四方面综合判断:一是历史年代,是否为明清及以前建造,或与重大历史事件、人物相关(如唐代高僧驻锡、明清皇家敕建);二是建筑特色,是否保留独特工艺(如唐代木构、明代斗拱)或典型布局(如伽蓝七堂制);三是文化内涵,是否承载重要宗教、民俗、艺术信息(如藏传佛教寺庙的唐卡、汉传佛教寺庙的碑刻);四是保存现状,虽有残损但主体结构或关键构件(如梁柱、基座)尚存,通常需经文物部门组织专家鉴定,依据《不可移动文物定级标准》确定是否为文保单位及等级。