文殊菩萨作为佛教中象征智慧的菩萨,其真实佛像的塑造与流传,不仅是宗教艺术的重要载体,更凝聚了不同时代、地域的文化审美与精神信仰,所谓“真实”,既指佛像依据经典仪轨的准确性,也包含其背后历史传承的厚重性与文化内涵的深刻性,从古印度早期的造像萌芽到汉传、藏传佛教的多元发展,文殊菩萨佛像在材质、造型、法器等方面形成了丰富的体系,每一细节都承载着特定的宗教寓意与文化密码。

历史起源与早期造像特征

文殊菩萨的信仰可追溯至古印度,其梵名“Mañjuśrī”意为“妙吉祥”,象征智慧与德行的圆满,早期佛像受犍陀罗与秣菟罗艺术影响,造型风格兼具希腊写实与印度传统,现知最早的文殊菩萨造像可追溯至公元2世纪至3世纪的贵霜王朝,此时的佛像多呈菩萨装,头戴宝冠,面容庄严,身披通肩袈裟或右袒式僧衣,手部多结法印或持经卷,现藏于印度国立博物馆的秣菟罗风格文殊菩萨像,其身体比例匀称,衣纹厚重,线条流畅,展现出早期佛教艺术的朴素与庄重,这一时期的造像尚未固定“智慧剑”“青狮坐骑”等标志性元素,但已通过宝冠、璎珞等菩萨装束,凸显其超越凡俗的圣者身份。

核心造像特征与仪轨规范

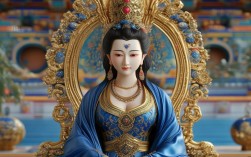

随着佛教经典的发展,文殊菩萨的造像逐渐形成相对固定的仪轨,其“真实”性体现在对经典描述的严格遵循,汉传佛教中,文殊菩萨通常呈现“寂静相”,面容慈悲安详,肤色以金、白为主,象征智慧清净;头戴五佛宝冠(象征五智),发髻高耸,耳垂肩部;身披天衣,佩戴璎珞、臂钏、腕钏等庄严饰物,下着羊肠大裙,衣纹流畅自然,其标志性法器为“智慧剑”与“般若经剑”:右手持智慧剑,象征以智慧之剑斩断众生无明烦恼;左手持青莲花或般若经卷,莲花上置经卷,代表般若智慧的清净无染,坐骑为青狮,狮子为百兽之王,象征菩萨智慧威猛,能调伏众生烦恼;青狮通常呈蹲踞状,狮口微张,鬃毛卷曲,造型生动有力。

藏传佛教中的文殊菩萨造像则更为多元,除常见的“寂静相”外,还有“忿怒相”与“文殊身相”,寂静相与汉传相似,但宝冠、璎珞装饰更为繁复,镶嵌松石、珊瑚等宝石,色彩艳丽;忿怒相多呈一面二臂或四面八臂,手持金刚杵、宝剑等法器,面容忿怒,象征对烦恼的强力降伏;文殊身相则融合寂静与忿怒,体现智慧的不同层次,藏传佛教中“文殊师利九尊”造像,包含文殊菩萨本身及其眷属,涵盖不同法相,展现智慧的多维内涵。

时代演变与地域风格差异

文殊菩萨佛像的“真实性”还体现在其随时代与地域的演变中,不同时期的审美风尚与文化背景塑造了各具特色的造像风格。

汉传佛教造像演变

- 魏晋南北朝(220-589年):受玄学影响,造像风格清秀飘逸,面容“秀骨清像”,衣纹飘逸如“曹衣出水、吴带当风”,如北魏时期的石雕文殊菩萨像,身体修长,衣纹密集而富有节奏感,体现出“秀骨清像”的时代特征。

- 隋唐时期(581-907年):国力强盛,造像风格趋向丰满端庄,唐代文殊菩萨像面容圆润,神态雍容大气,衣纹写实流畅,如敦煌莫高窟第61文殊变中的文殊菩萨,骑青狮,前有昆仑奴牵狮,后有天王、菩萨眷属随从,场面宏大,色彩绚丽,展现出盛唐气象。

- 宋元明清(960-1912年):造像风格趋于世俗化与精致化,宋代文殊菩萨像注重细节刻画,璎珞、衣纹细腻写实;明清时期则更注重装饰性,宫廷造像多使用鎏金、镶嵌工艺,如明代宫廷造文殊菩萨像,鎏金厚重,宝石镶嵌华丽,体现皇家审美。

藏传佛教造像演变

- 吐蕃时期(7-9世纪):受尼泊尔与印度影响,造像风格古朴厚重,如拉萨大昭寺吐蕃时期的文殊菩萨像,面容方圆,身形敦实,衣纹简洁。

- 萨迦、帕竹时期(13-15世纪):融合尼泊尔与汉地风格,形成“藏尼风格”,造像面容饱满,五官立体,宝冠、璎珞装饰繁复,如元代“八思巴像”中的文殊菩萨元素,体现宗教与政治的结合。

- 格鲁派时期(15世纪后):造像风格规范化,强调对称与庄严,如清代宫廷制作的藏传文殊菩萨像,比例精准,鎏金工艺精湛,色彩搭配和谐,成为藏传造像的经典范式。

材质与工艺的多样性

文殊菩萨佛像的“真实性”还体现在材质与工艺的选择上,不同材质赋予造像不同的质感与宗教意义。

- 金铜造像:以铜为胎,表面鎏金,是汉传与藏传佛教最常见的造像类型,工艺上多采用失蜡法铸造,细节如手指、璎珞、法器等刻画精细,鎏金厚度均匀,光泽温润,明代永乐年间的文殊菩萨像,采用“永乐宫廷造像”标准,铜质精良,鎏金厚重,莲座刻有“大明永乐年施”款识,是汉传金铜造像的巅峰之作。

- 石雕造像:多用于石窟寺与摩崖造像,如云冈石窟、龙门石窟中的文殊菩萨像,采用大理石、花岗岩等石材,雕刻手法多为圆雕与浮雕,衣纹线条刚劲有力,历经千年风化仍保留古朴质感。

- 木雕造像:以楠木、檀木等珍贵木材为材,多用于汉传佛教寺院,工艺上采用圆雕、镂空雕等技法,如宋代木雕文殊菩萨像,木质纹理自然,表面施彩绘或装銮,神态生动,兼具宗教庄严与艺术美感。

- 泥塑与唐卡:泥塑多用于石窟壁画与寺院塑像,如敦煌莫高窟的文殊菩萨泥塑,以当地黏土为材,表面施彩,色彩历经千年仍鲜艳;唐卡则是藏传佛教特有的绘画形式,以矿物颜料绘制于布或纸上,文殊菩萨唐卡构图严谨,色彩丰富,常与金刚手、观音菩萨组合,构成“三怙主”题材。

象征意涵与文化内涵

文殊菩萨佛像的每一处细节都蕴含深刻的宗教象征,其“真实性”不仅在于形似,更在于对“智慧”精神的准确传达。

- 智慧剑:象征“般若波罗蜜多”,即能断除一切烦恼、证得真理的大智慧,剑刃锋利,代表智慧的无坚不摧;剑柄装饰珠宝,象征智慧与福德的圆满。

- 般若经卷:置于莲花之上,代表“般若经”所述的空性智慧,莲花出淤泥而不染,象征智慧虽处烦恼世界却不为所染。

- 青狮坐骑:狮子为“兽中王”,象征菩萨智慧威猛,能调伏众生慢心、嗔心等烦恼;青色代表调伏与寂静,体现智慧以柔克刚的力量。

- 五佛宝冠:中央代表阿閦佛(东方不动如来),四周代表东方宝生佛、南方阿弥陀佛、西方阿弥陀佛、北方不空成就佛,象征文殊菩萨具备五智(法界体性智、大圆镜智、平等性智、妙观察智、成所作智),是五佛智慧的凝聚。

真伪辨析的要点

在收藏与研究中,辨别文殊菩萨佛像的“真实性”需从造型、工艺、材质、包浆、铭文等多方面综合判断:

- 造型仪轨:是否符合相应时代与地域的造像规范,如唐代造像丰满,宋代清秀,藏传造像多繁复装饰。

- 工艺痕迹:古代造像多手工雕刻或铸造,线条自然流畅,细节处有手工痕迹;现代仿品多机械加工,线条呆板,细节粗糙。

- 材质与包浆:古代铜像铜质细腻,鎏金温润,包浆自然(如黑漆古、水银皮等);仿品铜质粗糙,鎏金浮亮,包浆做作(如用化学药水做旧)。

- 铭文与款识:古代宫廷造像常有年款、匠名,字体规范,笔力遒劲;仿品铭文多模糊不清,字体呆板,甚至出现错别字。

不同时期文殊菩萨造像风格对比表

| 时期/地域 | 造型特征 | 常见材质 | 代表作品 |

|---|---|---|---|

| 北魏(汉传) | 秀骨清像,衣纹飘逸,面容清秀 | 石灰岩、青石 | 云冈石窟第20窟文殊菩萨像 |

| 唐代(汉传) | 面容丰满,神态雍容,衣纹写实 | 金铜、石 | 敦煌莫高窟第61窟文殊变壁画 |

| 明代(汉传) | 比例精准,鎏金厚重,璎珞华丽 | 金铜、木 | 永乐文殊菩萨鎏金像(故宫藏) |

| 元代(藏传) | 藏尼风格,面容饱满,装饰繁复 | 金铜、铜 | 八思巴像中的文殊菩萨元素 |

| 清代(藏传) | 规范庄严,色彩艳丽,镶嵌宝石 | 金铜、唐卡 | 乾隆宫廷文殊菩萨唐卡(布达拉宫藏) |

相关问答FAQs

Q1:如何通过法器辨别文殊菩萨像的真伪?

A1:文殊菩萨的核心法器“智慧剑”与“般若经卷”的形态是辨伪的重要依据,古代造像中,智慧剑剑身多呈柳叶形,剑柄多雕刻卷草纹或镶嵌宝石,剑刃与剑柄比例协调;经卷多呈展开状,卷轴精细,莲花花瓣刻画自然,仿品则常出现剑身比例失调(如剑过长或过短)、卷轴粗糙、莲花花瓣形态呆板等问题,藏传文殊菩萨像中的“金刚杵”“莲花”等法器也需符合相应时代的工艺特征,如元代金刚杵多呈“十字交叉”形,两端有摩羯鱼装饰,而仿品常简化纹饰,细节模糊。

Q2:文殊菩萨像的“青狮坐骑”在不同朝代有何造型变化?

A2:青狮坐骑的造型演变与文殊菩萨像的整体风格同步,北朝时期,狮子造型古朴,身形较瘦,鬃毛呈火焰状,多呈站立或行走姿态,如云冈石窟的狮子雕刻,线条简练,力量感强;唐代狮子造型丰满,肌肉结实,鬃毛卷曲成云纹,多呈蹲踞状,狮口微张,神态威猛中带憨厚,如唐代石雕文殊狮像,狮身肌肉线条流畅,体现盛唐的雄浑气度;藏传佛教中的狮子则装饰性更强,鬃毛多编织成辫状,镶嵌宝石,狮身常覆盖锦毯,体现藏地审美特色,若发现某朝代文殊狮像风格与其他时期差异过大(如唐代狮身过于纤细),则需警惕仿品的可能性。