在当代漫画创作中,将佛教元素与日常场景结合的作品逐渐增多,佛教钓鱼漫画”以其独特的矛盾张力引发关注,这类漫画通常以佛教徒为主角,围绕钓鱼这一看似与“不杀生”教义相悖的行为展开叙事,通过角色的内心挣扎、修行反思与情节反转,探讨慈悲、执念与现实生活的交织。

核心元素与叙事逻辑

佛教钓鱼漫画的核心矛盾,源于佛教“慈悲护生”的基本戒律与钓鱼“捕杀生灵”的行为冲突,创作者往往通过以下方式构建叙事:

角色设定:矛盾的综合体

主角通常是兼具佛教信仰与世俗身份的普通人——可能是寺庙的俗家弟子、修行中的居士,或是对佛法有兴趣却未彻底断绝尘念的渔夫,某漫画中主角“明照”是一名渔夫,幼时被高僧收养,成年后以钓鱼为生,内心常因“杀生”与“报恩”的矛盾痛苦,这种设定让角色自带张力,既承载佛教的“觉知”特质,又暴露人性的“执念”困境,为后续情节发展埋下伏笔。

情节设计:从“执”到“悟”的阶梯

漫画情节多围绕主角的钓鱼行为展开,通过三个阶段深化主题:

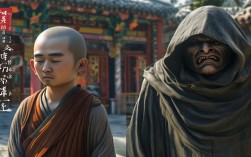

- “执起鱼竿”:主角因生计、习惯或执念(如证明“佛法不碍俗务”)而钓鱼,每次下钩后伴随内心的不安与诵经超度,展现“知行不合一”的挣扎。

- “挣扎中的矛盾”:通过意外事件(如钓到受伤的鱼、目睹鱼群逃生时的悲悯)触发反思,例如某情节中,主角钓到一条带有渔网的鱼,发现鱼网正是自己此前遗失的,鱼身上缠绕的不仅是渔网,更是他“反复造业却不愿放下”的执念,此时画面常出现水流、鱼眼特写,象征“无常”与“众生平等”。

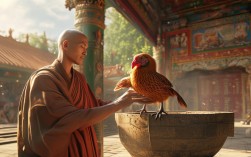

- “放下与觉醒”:主角最终通过钓鱼行为领悟佛法真谛——或许不是放弃钓鱼,而是改变“钓鱼”的意义:从“索取”变为“放生”,从“杀生”变为“救生”,或意识到真正的“慈悲”不在行为本身,而在心念的转化。

象征手法:日常场景的禅意转化

漫画中常见意象被赋予佛教内涵:

- 鱼竿与鱼线:象征“欲望”与“执念”,鱼线的长度代表主角被欲望牵引的程度,收放间的犹豫则是“放下”的修行。

- 水流:隐喻“无常”,水的流动与鱼群的游动,暗示生命无常、因果循环。

- 诵经声:作为背景音或对话框文字,与钓鱼的杀戮场景形成对比,凸显“心口不一”的修行困境,最终在主角觉悟后,诵经声与自然声音(水声、风声)融合,象征“佛法在世间”的圆融。

思想内核:对“慈悲”的当代诠释

佛教钓鱼漫画并非宣扬“杀生合理”,而是通过极端场景解构佛教戒律的本质,它探讨的核心问题是:在复杂现实中,如何践行“慈悲”?漫画给出的答案是:慈悲不是教条的遵守,而是对“心”的觉察——即使行为看似矛盾,只要保持对生命的敬畏、对执念的反思,日常行为亦可成为修行的道场,这种“人间佛教”的视角,打破了佛教“出世”的刻板印象,让佛法更贴近普通人的生活困境。

相关问答FAQs

Q1:佛教钓鱼漫画是否违背佛教“不杀生”教义?

A1:并不违背,这类漫画的核心是通过“钓鱼”这一行为展现“知过而改”的修行过程,佛教戒律的本质是“护生慈悲”,而非形式上的“不接触杀生”,漫画中主角往往经历从“无意识杀生”到“主动反思”再到“践行慈悲”的转变,最终可能选择放生、减少钓鱼,或以钓鱼为契机帮助他人(如用钓鱼技巧救助被困水生动物),这恰恰体现了“戒律”背后“心念转化”的深层含义——真正的“不杀生”是从根源上断绝伤害之心,而非简单禁止某种行为。

Q2:这类漫画的受众主要是哪些群体?其传播价值是什么?

A2:受众主要包括对佛教文化感兴趣的年轻人、喜欢“禅意叙事”的漫画读者,以及面临“理想与现实冲突”的普通人群,其传播价值在于:通过通俗的漫画形式将抽象的佛教哲学(如无常、慈悲、执念)具象化,降低理解门槛,让非佛教徒也能从中获得生活启示;它打破了“佛教=消极避世”的刻板印象,展现佛教“入世修行”的现实意义,引导读者在日常生活中反思自我、践行慈悲,具有积极的社会引导作用。