佛教对“美味”的理解,远不止于味蕾的感官刺激,而是将饮食与修行、慈悲、智慧紧密相连,形成了一套独特的“味觉哲学”,在佛教视野中,真正的“美味”是超越物质层面的精神滋养,是清净、慈悲、觉悟与法喜的综合体现,既包含对饮食的觉知与感恩,也指向心性的转化与升华。

经典中的“法味”:究竟的美食

佛教经典常以“法味”比喻佛法带来的精神满足,认为这是世间任何美味都无法比拟的“究竟美食”。《法华经·譬喻品》以“三车一车”的譬喻,将佛法比作“大白牛车”,承载众生脱离苦海,其“法味”之甘美,远胜于世俗的“五味”(酸、苦、甘、辛、咸),经中言:“诸佛如来,但教化菩萨,诸有所作,常为一事,唯以佛之知见示悟众生。”这种“佛之知见”如同法乳,滋养众生的法身慧命,其“美味”在于破除无明、开显本性的智慧之喜,而非短暂的口腹之欢。

《维摩诘经》中,维摩诘居士以“无住本”破除对饮食的执著,指出“若贪味者,亦贪贪著”,真正的“味”是“无味之味”——即超越二元对立的禅悦法喜,这种“法味”不依赖食材的珍贵,而源于修行者内心的清净与觉悟,如同《华严经》所言“一切世间味,及以出世间味,若有若无味,斯等皆无常”,唯有法味“常乐我净”,是永恒的美味。

物质饮食的“净味”:慈悲与觉知的转化

佛教虽强调“法味”为究竟,但对物质饮食并非完全排斥,而是通过戒律与观照将其转化为“净味”——即清净、慈悲、觉知的饮食之美,佛教饮食观以“不杀生”为根本,素食不仅是护生慈悲的体现,也使食物远离“杀业”的浊气,成为“清净食”,这种“净味”首先体现在食材的“无过”上:不食众生肉,避免因杀生带来的嗔恨与恐惧,使食物本身承载慈悲的能量;烹饪过程中保持“简朴”,不追求过度调味,以“淡味”为主,如《梵网经》所言“若佛子,故饮酒,尚犯波逸提,何况食肉”,清淡的饮食有助于保持内心的宁静,符合“中道”修行。

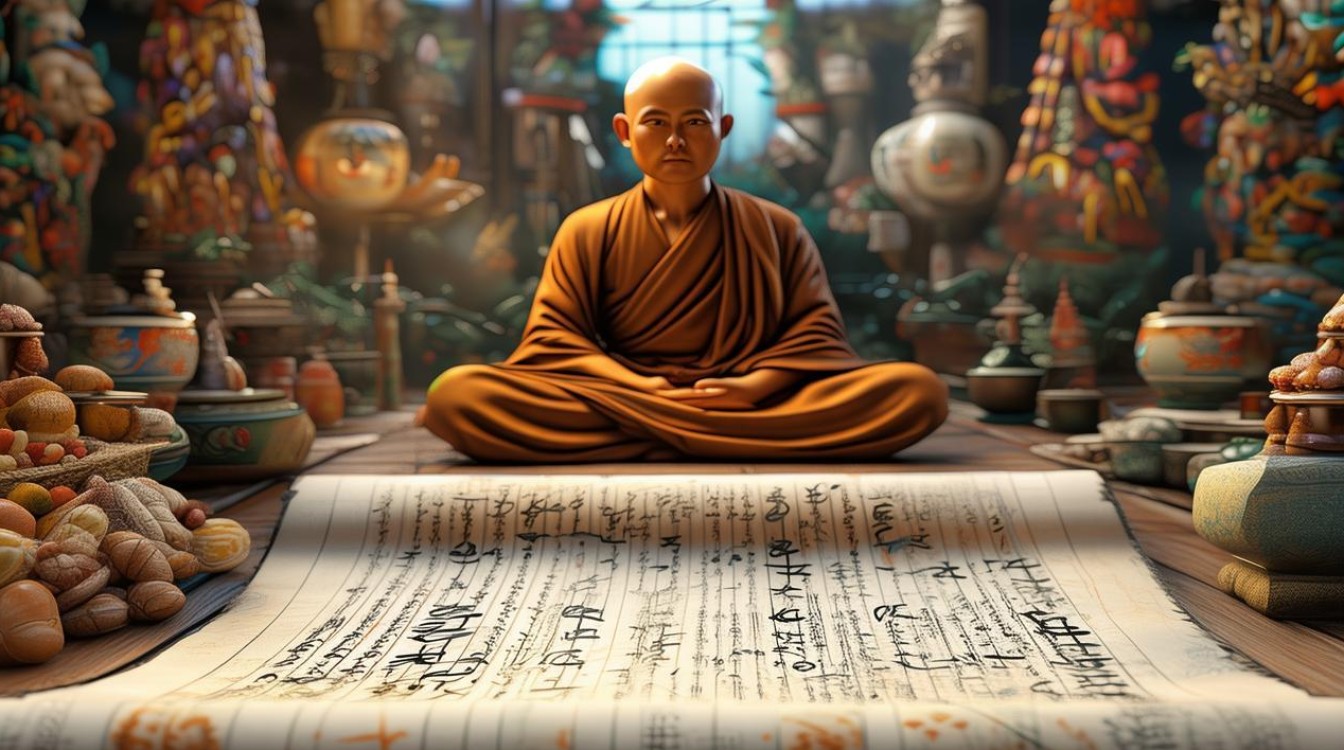

更关键的是,饮食时的“观心”赋予食物“净味”,寺院斋饭前的“五观堂”偈提醒僧人:“计功多少,自忖德行;防心过非,正事良药;为成道业,应受此食。”进食时需观想食物的来源(从耕种到烹饪,历经众缘和合)、体谅他人的辛劳(“感恩食存五观”),并以食物为资粮,延续修行、利益众生,这种带着觉知与感恩的饮食,使简单的食物也充满“净味”——它不仅是果腹之物,更是修行的道场,是“食存五观”中“为成道业”的庄严。

修行体验的“禅味”:超越味觉的禅悦

在禅宗修行中,“美味”进一步升华为“禅味”——一种超越味觉、直指心性的精神体验,禅宗公案中常有“吃茶去”的典故,如《五灯会元》记载,赵州禅师问新僧“到过此间么”,答“到过”,赵州说“吃茶去”;又问一僧“到过此间么”,答“不曾到过”,赵州也说“吃茶去”,侍者不解,赵州曰“吃茶去”,这里的“吃茶”并非品茶的味道,而是借日常饮食点化众生:当下的一碗茶、一箸饭,若能放下分别执著,便是禅意的显现,其“禅味”在于“平常心是道”的自在与洒脱。

这种“禅味”不依赖食物本身,而源于修行者内心的“离相”。《碧岩录》第则公案云:“僧问:‘如何是和尚家风?’师曰:‘十年卖炭汉,不知秤畔星。’”禅者饮食,不执著于“美味”或“难吃”,而是随缘应化,心境如如,正如六祖慧能所言“佛法在世间,不离世间觉”,吃饭、喝茶等日常行为,若能保持觉知,便是“禅味”所在——它是“饥来吃饭困来眠”的朴实,是“行亦禅,坐亦禅”的融通,是超越感官的“法喜充满”。

慈悲利他的“善味”:分享中的欢喜

佛教认为,饮食的“美味”还在于“分享”与“利他”,即通过布施饮食获得“善味”。《佛说布施经》指出,布施饮食可得“五种果报”:命色力辩安辩,寺院中的“施食”仪式,以饮食供养饿鬼、众生,使其脱离饥渴之苦,这种“慈悲喜舍”的布施,使食物超越物质层面,成为承载菩提心的“善味”。

更有“分甘同味”的修行:僧人共食斋饭时,需“次第而食”,不挑拣、不独占,平等分享每一份食物。《盂兰盆经》中,目犍连尊者以百味饮食供养僧众,救度母亲脱离饿鬼道,正是“善味”的体现——它不仅是食物的分享,更是法喜的传递,是“自利利他”菩萨行的实践,这种“善味”源于内心的慈悲,当修行者以清净心、利他心给予饮食时,获得的不仅是众生的感恩,更是内心的“法喜充满”,这是世间“美味”无法比拟的。

不同层面“佛教美味”的内涵

| 层面 | 经典依据 | 核心内涵 | 修行意义 |

|---|---|---|---|

| 法味 | 《法华经》《维摩诘经》 | 佛法智慧带来的法喜,超越世俗五味 | 破除无明,开显本性,究竟满足 |

| 净味 | 《梵网经》《五观堂偈》 | 清净饮食(素食)、觉知感恩 | 培养慈悲,保持内心宁静 |

| 禅味 | 《五灯会元》《碧岩录》 | 超越味觉的禅悦,平常心是道 | 直指心性,活在当下 |

| 善味 | 《佛说布施经》《盂兰盆经》 | 慈悲布施,分享法喜 | 自利利他,积累福德 |

相关问答FAQs

Q1:佛教是否完全禁止美味饮食?

A:佛教并非完全禁止美味饮食,而是反对对“美味”的贪著与执著,佛教允许修行者在符合戒律(如不食五辛、不饮酒、不杀生)的前提下,饮食清净的食物,强调“食存五观”——将饮食视为修行的资粮,而非追求感官刺激,正如《楞严经》所言“若于因地,以淫欲为本,则求菩提,如蒸砂石,欲其成饭,经百千劫,只名热砂”,若贪著饮食美味,便会成为修行的障碍;若以觉知与感恩之心饮食,即使是简单的食物也能转化为“净味”,滋养身心。

Q2:佛教所说的“法味”与世间美味有何区别?

A:世间美味是感官层面的短暂享受,依赖食材、调料与味蕾的刺激,其本质是“无常”的(如美食会变质、味觉会疲劳),且容易引发贪著与烦恼;而“法味”是精神层面的究竟满足,源于对佛法的体悟与心性的净化,是“常乐我净”的,世间美味满足“色身”的需求,而“法味”滋养“法身慧命”,能破除无明、增长智慧,是永恒不灭的“美味”,正如《金刚经》所言“凡所有相,皆是虚妄”,世间美味是“相”,而“法味”是“实相”,是超越一切名相的究竟真实。