在佛教的教义体系中,因果律是宇宙间最根本的法则之一,贯穿于众生从无始生死到究竟解脱的整个过程,所谓“善恶之报,如影随形”,一切身、口、意的造作都会在因缘成熟时产生相应的果报,而“吃鱼”这一看似日常的行为,因其涉及对众生的伤害,便与佛教的因果观念产生了深刻的关联,要理解其中的因果关联,需从佛教对“杀生”的界定、吃鱼的业力本质,以及不同修行体系对这一行为的态度等多个维度展开分析。

佛教因果观的核心:业与果的关联

佛教认为,众生的生命是由“业力”推动的,而业力分为“身业”“口业”“意业”三种。“身业”指身体的造作,如杀、盗、淫等;“口业”指言语的造作,如妄语、两舌、恶口、绮语等;“意业”指心念的造作,如贪、嗔、痴等,这三者中,“杀生”属于重罪的身业,其本质是对众生生命权的剥夺,违背了佛教“慈悲为本”的核心精神。

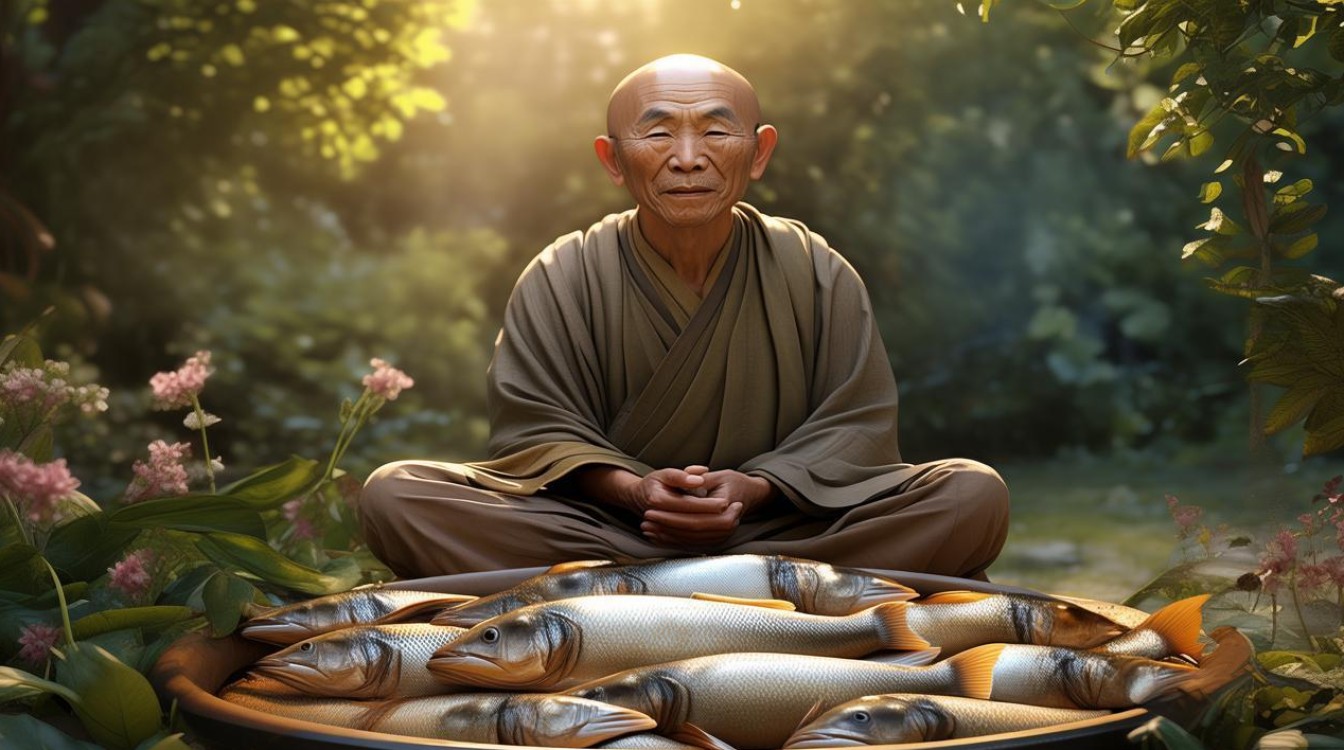

《大智度论》中提到:“诸余罪中,杀罪最重;诸功德中,施功第一。”杀生之所以罪业深重,是因为它直接剥夺了众生的“生存权”,而生存是一切生命延续的基础,对鱼类而言,它们虽为水族众生,但同样具有“神识”(即心识、灵魂),能够感知痛苦与恐惧,当人们捕捞、宰杀鱼类时,它们会因恐惧而产生嗔恨心,这种嗔恨心会形成强烈的“恶业种子”,储存在阿赖耶识(即第八识,含藏一切业力种子)中,因缘成熟时便会感召“短命、多病、眷属离散”等苦果。

《佛说业报差别经》中明确指出:“杀生之罪,能令众生堕于地狱、饿鬼、畜生三恶道中;若得为人,常短命多病,或遇水火刀兵等横死。”可见,杀生的果报不仅是现世的身心不安,更会延续到来世,形成恶性循环,而吃鱼作为杀生的“助缘”,虽然直接杀鱼者另有其人,但食用者的“消费需求”间接推动了杀生行为,因此在因果体系中同样需承担相应责任。

吃鱼与杀生的业力关联:从“因”到“果”的链条

从因果链条来看,吃鱼的行为涉及“因、缘、果、报”四个环节:

- “因”:众生的“贪欲心”,人对鱼肉味道的贪著,是驱动杀生行为的根本心理动力,佛教认为,贪欲是烦恼的根本,会遮蔽众生的慈悲心,让人为了满足口腹之欲而伤害其他生命。

- “缘”:捕捞、宰杀、贩卖等行为,当贪欲心生起后,人们会通过捕捞工具(如渔网、鱼钩)捕捉鱼类,经过运输、宰杀、烹饪等环节,最终将鱼肉送上餐桌,这一系列行为都是“杀生”的助缘,使“因”得以成熟。

- “果”:鱼类的死亡与痛苦,鱼类在被捕捞时,会经历窒息、挣扎、恐惧等剧烈痛苦,这种痛苦会形成“恶业”,而食用者在享用鱼肉的同时,也间接参与了这种痛苦的传递。

- “报”:食用者的果报,根据“自作业自受”的因果法则,食用者因参与杀生而需承担相应的果报,可能包括:

- 短命多病:剥夺他人寿命者,自身也会感召寿命缩短、体弱多病的果报。

- 眷属不和:杀生会增长嗔心,导致人际关系紧张,家庭、眷属之间易生矛盾。

- 心生怖畏:因曾伤害众生,潜意识中会留下“恐惧”的种子,常担心自己也会遭遇类似的伤害。

- 来世堕落:若未忏悔清净,杀生重罪可能导致来世堕入地狱、饿鬼、畜生等恶道,经历更剧烈的痛苦。

值得注意的是,佛教并非简单地“禁止吃肉”,而是强调“慈悲心”与“因果正见”,在特定条件下,如“三净肉”(不见杀、不闻杀、不为己杀)是否允许,不同佛教流派有不同的解释,但就鱼类而言,现代社会中的鱼类多为专门捕捞或养殖,几乎无法满足“三净肉”的条件——养殖鱼类虽非“为己杀”,但养殖过程中可能存在断鳍、缺氧、拥挤等痛苦,捕捞时的残忍更是显而易见,从“慈悲护生”的角度出发,吃鱼的行为在因果体系中具有明确的负面性。

不同佛教流派对吃鱼的态度:从“戒律”到“慈悲”

佛教不同流派对“吃肉”(包括鱼)的态度,体现了从“戒律规范”到“慈悲实践”的深化:

- 南传上座部佛教:允许食用“三净肉”,但强调“不故意杀生”,在古代农耕社会,若动物自然死亡或非为己杀,食用被视为无奈之举,但南传佛教同样反对“为食肉而杀生”,认为这是直接造业。

- 汉传大乘佛教:以《梵网经》《楞严经》等经典为依据,明确倡导“素食”。《梵网经菩萨戒》云:“若佛子,故食肉,一切肉不得食,夫食肉者,断大慈悲佛性种子,一切众生见而舍去。”大乘佛教认为,一切众生皆有佛性,食肉是“断慈悲种”,因此严格禁止食用包括鱼类在内的所有肉类。

- 藏传佛教:因高原地区气候寒冷、作物稀少,历史上允许食用“无血肉”(如鱼、龟等,因佛教认为“无血众生”神识较微),但同样强调“慈悲心”与“不故意杀生”,近代以来,藏传佛教高僧也提倡逐步转向素食,以践行大乘菩萨道。

不同流派的差异,本质上是对“慈悲”在不同时空条件下的实践方式,但核心共识是:吃鱼(尤其是为吃鱼而杀鱼)违背慈悲心,会感召恶果,而素食是护生、积善的重要途径。

现代社会的吃鱼行为:因果的共业与别业

在现代社会,吃鱼已成为一种普遍的饮食行为,但背后的因果关联却更为复杂:

- 共业与别业:佛教将业力分为“共业”(群体共同造作的业,如社会普遍杀生导致的生态破坏)和“别业”(个体单独造作的业,如个人吃鱼),当大量人吃鱼时,会形成“共业”,导致鱼类资源枯竭、海洋生态失衡,进而引发自然灾害等群体性果报;而个体吃鱼则承担“别业”,感召个人身心健康的恶果。

- “方便”背后的残忍:现代捕捞技术(如拖网、电鱼、炸鱼)的普及,使鱼类的大规模屠杀成为可能,一条鱼从被捕捞到死亡,可能经历数小时甚至更长时间的痛苦,这种“延长痛苦”的杀生方式,会加重业力的严重性。

- 因果的“延迟性”:因果报应并非立即显现,而是需要“因缘成熟”,有人吃鱼后并未立即遭遇不幸,便认为“因果不虚”是迷信,实则是因“因缘未熟”,正如播种后不会立刻结果,但种子(业力)早已埋下,时机成熟时自然会显现果报。

如何避免吃鱼的恶果:忏悔与修行

若因无始习气或现实条件(如医疗需要)而无法完全断绝吃鱼,佛教提供了“忏悔”与“修行”的转化方法:

- 至诚忏悔:按照《三十五佛忏悔文》或《八十八佛大忏悔文》的仪轨,至诚发露忏悔,承认吃鱼杀生的过错,发誓永不再造,并回向功德给被伤害的鱼类众生。

- 放生护生:通过放生(需注意科学放生,避免破坏生态)或护生(如参与动物保护组织)的方式,弥补杀生的过失,积累善业。

- 培养慈悲心:通过修习“慈心观”“悲心观”,观想一切众生都曾是自己的父母(“众生皆父母”),生起对众生的怜悯之心,从根源上断除贪欲。

- 素食实践:逐步减少或断绝鱼肉摄入,选择素食饮食,素食不仅是“不吃肉”,更是“护生”的实践,通过减少对众生的伤害,培养慈悲与平等心。

不同佛教流派对吃鱼的态度对比

| 流派 | 核心态度 | 依据经典 | 实践要求 |

|---|---|---|---|

| 南传上座部 | 允许三净肉 | 《中部》《相应部》 | 不故意杀生,不见杀、不闻杀、不为己杀 |

| 汉传大乘 | 严格素食 | 《梵网经》《楞严经》 | 断绝一切肉类,包括鱼类 |

| 藏传佛教 | 历史上允许无血肉 | 《时轮密续》等 | 强调慈悲心,近代提倡素食 |

相关问答FAQs

Q1:佛教徒如果不吃鱼,是否完全避免杀生因果?

A:不完全避免,佛教中的“杀生”指“故意剥夺众生生命”,若因误食(如食物中混有鱼肉成分)、或为生存(如无其他食物来源)而吃鱼,且无“故意杀生”的心念,则罪业较轻,但若明知是鱼肉仍贪著食用,或间接推动杀生(如购买活鱼宰杀),则仍需承担因果责任。“避免杀生”的核心在于“心念”——是否生起慈悲心、是否故意伤害众生。

Q2:吃鱼积累的恶业可以通过什么方式忏悔清净?

A:佛教认为,“业性本空,唯心所现”,若能至诚忏悔、断恶修善,恶业是可以转化的,具体方法包括:

- 四力忏悔:通过“依止力”(对三宝的信心)、“破恶力”(发誓永不再犯)、“恢复力”(行善弥补,如放生、布施)、“对治力”(诵经、持咒),清净业障。

- 回向功德:将诵经、布施、放生等善业功德,回向给被伤害的众生,愿其离苦得乐,往生善道,同时回向自己业障消除、福慧增长。

- 长期素食:通过坚持素食,从根源上断绝杀生因缘,以实际行动践行慈悲心,使恶业不再增长。

吃鱼与佛教因果的核心关联,在于“慈悲心”的缺失与“杀生业”的造作,因果并非“惩罚”,而是“自然法则”——如同火会灼伤手,杀生自然会感召苦果,唯有通过持戒、修心、护生,才能在因果的链条中种善因、得善果,最终实现自他两利的解脱之道。