佛教以慈悲为怀,主张众生平等,认为一切生命皆具佛性,即便如蝎子这类常被视为“有毒”或“危险”的众生,也在佛教的护生范畴之内。“佛教赞蝎”并非赞美蝎子的毒性或攻击性,而是从生命观、修行观的角度,对其作为众生之一的尊严、以及在特定象征体系中的教义内涵进行阐释,体现了佛教对一切生命的尊重与智慧观照。

在佛教经典中,虽无专门以“赞蝎”为名的偈颂或章节,但常通过动物寓言、譬喻等方式,展现对各类生命的观照。《佛说九横经》中提到,众生因业力不同,呈现千差万别的形态,蝎子的形态亦是业力所致,其“毒”并非本性之恶,而是无始以来烦恼习气的显现,佛教认为,一切众生皆有成佛的可能,即便蝎子,若能脱离业海,亦能转烦恼为菩提,这便是“赞蝎”的根本立足点——对生命潜能的肯定。

从象征意义看,蝎子在佛教语境中可被赋予多重教义内涵,其一,象征“烦恼与转化”,蝎子的尾刺常被比喻为众生心中的嗔恨、嫉妒等毒害,修行者需以智慧之剑断除烦恼毒,正如《维摩诘经》所言“烦恼即菩提”,毒性与智慧本是一体两面,关键在于能否转化,其二,象征“忍辱与坚韧”,蝎子在遭遇威胁时,常蜷缩自卫而非主动攻击,这种“不争”的姿态,与佛教提倡的“忍辱波罗蜜”相呼应,提醒修行者在逆境中保持内心的平静与坚韧,不因外境而失其本心,其三,象征“业力与因果”,蝎子的生存状态,是其过去世业力的果报,佛教借此警示众生“善恶业不亡,如影随形”,唯有持戒行善,方能转恶业为善果,获得清净解脱。

佛教对蝎子的“赞”,更体现在实践层面的护生慈悲,在《梵网经》菩萨戒中,明确要求“若见畜生,应作是念:‘皆是过去父母,未来诸佛’,应起慈心,救度其苦。”遇到蝎子时,佛教徒主张以慈悲心对待,不无故伤害,而是采取驱赶、保护等方式,避免其与人类发生冲突,这种护生行为,并非对蝎子“毒性”的纵容,而是对生命尊严的维护——即便是有毒的生命,也拥有生存的权利,人类不应以“主宰者”的姿态肆意剥夺。

从生态智慧的角度看,佛教“赞蝎”亦暗含对自然平衡的尊重,蝎子在生态链中扮演着控制害虫、维持生态平衡的角色,佛教“依正不二”的思想认为,生命与环境相互依存,伤害任何一种生命,都可能破坏整体的和谐,尊重蝎子的存在,即是尊重自然的法则,这与当代生态保护的理念不谋而合,体现了佛教超越时空的智慧。

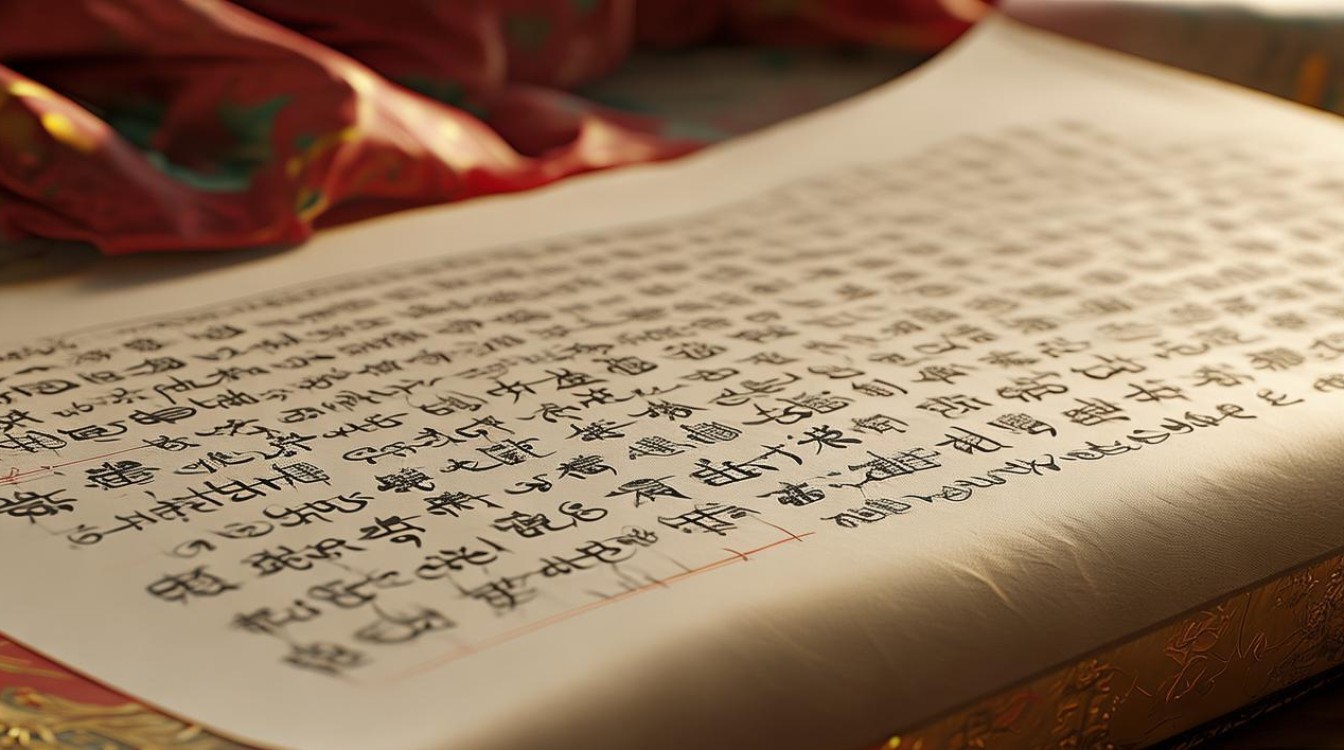

以下是蝎子在佛教象征体系中的教义内涵简表:

| 象征层面 | 教义内涵 |

|---|---|

| 烦恼与转化 | 蝎子的“毒”比喻众生内心的嗔恨等烦恼,修行者以智慧转化烦恼,即可证得菩提。 |

| 忍辱与坚韧 | 蝎子遇威胁时的“不争”姿态,象征修行者在逆境中需修忍辱,保持内心不动。 |

| 业力与因果 | 蝎子的生存状态是业力显现,警示众生持戒行善,转恶业为善果。 |

| 生命尊严与护生 | 一切生命皆有佛性,应慈悲护持,不无故伤害,体现众生平等与生命尊重。 |

相关问答FAQs

Q1:佛教提倡不杀生,但蝎子可能对人造成伤害,是否应该直接消灭?

A:佛教虽主张不杀生,但并非盲目纵容一切生命可能带来的危害,遇到蝎子时,应首先考虑自身安全,采取合理措施(如驱赶、隔离)避免冲突,而非直接伤害,若蝎子已构成现实威胁,在确保安全的前提下可适当处理,但需心怀慈悲,避免无故杀害,核心在于“慈悲”与“智慧”的平衡:既尊重生命,也维护人类正常生活,这正是佛教中“方便法门”的体现——在不同情境下,以灵活的方式践行根本教义。

Q2:“佛教赞蝎”是否意味着佛教认可蝎子的毒性或攻击性?

A:并非如此。“佛教赞蝎”的“赞”,并非赞美蝎子的毒性或攻击性,而是从生命观和修行观的角度,对其作为“众生”的尊严、以及在象征体系中蕴含的教义内涵(如烦恼转化、忍辱修行)进行肯定,佛教认为,一切众生的“恶性”或“缺陷”皆是无始以来烦恼习气所致,而非其本性,蝎子的毒性只是其外在形态与习性,其内在佛性本自清净,赞蝎”的本质是“赞生命”“赞潜能”,而非对其负面特质的认可。