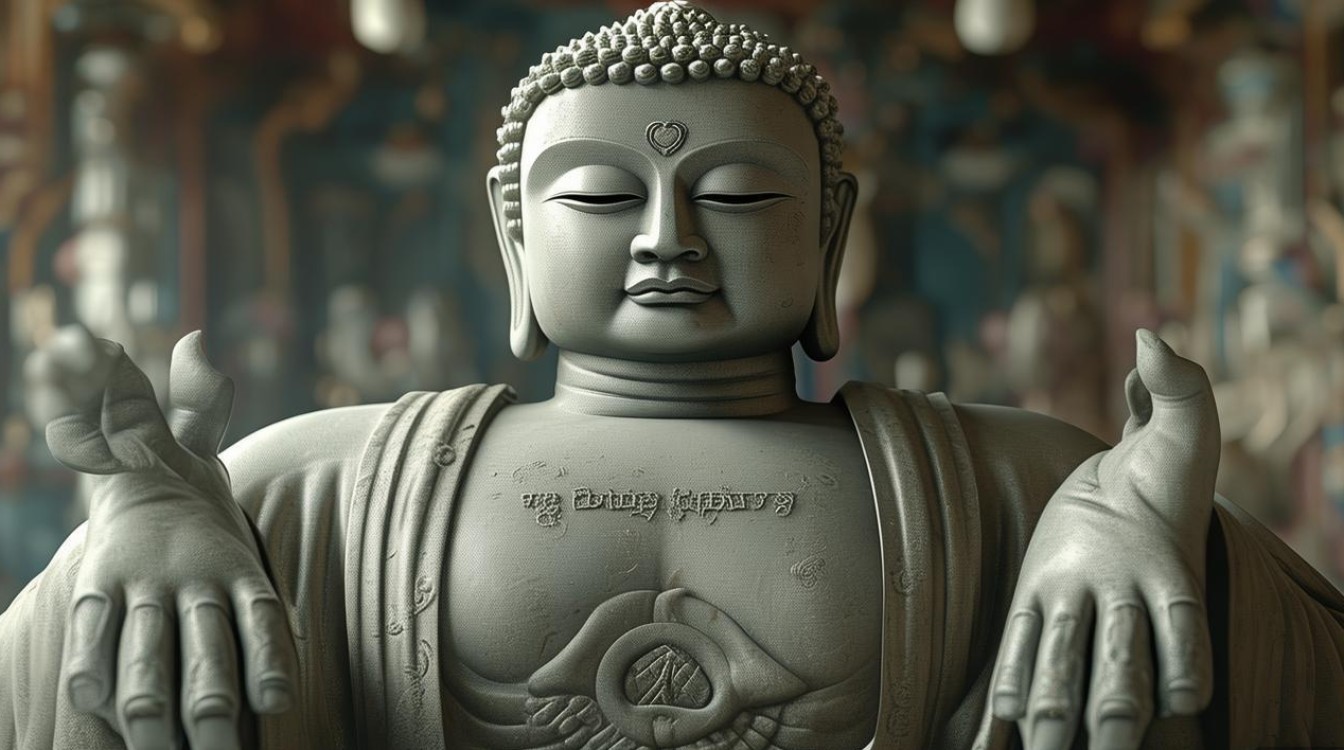

在佛教艺术的长河中,“双手端的菩萨”形象以其庄严慈悲的姿态、丰富持物的象征,成为连接信仰与美学的桥梁,这类造像通常以菩萨为主体,双手恭敬持握莲花、宝瓶、法轮等圣物,既体现菩萨的愿力与智慧,也传递着佛教教义中对众生救度的深意。

从身份象征看,“双手端的菩萨”多为佛教中具有重要地位的大菩萨,如观音菩萨、文殊菩萨、普贤菩萨等,其双手持物往往与各自的核心教化职能紧密相连,观音菩萨常以左手持莲花、右手结施无畏印,或双手捧莲花宝瓶,其中莲花象征“出淤泥而不染”的清净本性,宝瓶则代表“满众生愿”的慈悲愿力;文殊菩萨多右手持智慧剑、左手持梵箧(或莲花),智慧剑斩断众生无明,梵箧装载无上妙法,彰显其“大智”特质;普贤菩萨则以手持如意宝珠或莲花为常见,如意表“遂心如意”,宝珠喻“智慧圆满”,呼应其“大行”愿力,这些持物并非随意安置,而是菩萨悲智双运的具体体现,通过视觉符号将抽象教义转化为可感的形象。

双手“端”的动作本身也蕴含深意。“端”有恭敬、庄重、供奉之意,菩萨双手持物时,指尖微屈、掌心向上或相对,姿态舒展而稳定,既显对所持圣物的尊崇,也隐喻菩萨以平等心“端”起救度众生的重任,观世音菩萨的“莲花手”,双手捧莲的姿态仿佛将清净甘露捧至众生面前,象征其随时准备赐予福德与智慧;地藏菩萨虽多以锡杖、宝珠为持物,但双手合捧的肃穆感,同样凸显其“地狱不空,誓不成佛”的悲愿,这种“端”的动态,让静态造像充满张力,仿佛菩萨正从画中或佛坛走出,以具象的行动践行菩萨道。

在艺术表现上,“双手端的菩萨”造像融合了宗教仪轨与审美创造,材质上,从云冈石窟的石刻、敦煌壁画的彩绘,到明清时期的铜鎏金、木雕造像,不同时代的工匠根据材质特性调整细节:石刻造像中,菩萨衣纹流畅如水,持物与手部雕刻浑然一体;壁画则通过色彩对比强化持物象征,如莲花用淡粉、宝瓶用金箔,突出圣洁感;铜鎏金造像则注重立体感,双手与持物的衔接精巧,甚至能看清莲花瓣的脉络、宝瓶的镶嵌纹饰,地域风格也赋予其独特面貌:汉传佛教造像中,菩萨面容温婉,持物比例协调;藏传佛教造像则更富装饰性,如手持金刚杵与铃杵,象征“智慧方便”不二,双手佩戴钏镯,彰显庄严与丰饶。

从文化内涵看,“双手端的菩萨”是佛教“慈悲利他”精神的物化,其双手所持,既是法器,也是“对治众生烦恼的药”:莲花对治贪嗔痴,宝瓶对治匮乏与不安,法轮对治愚痴与执着,信徒面对这类造像时,不仅能通过持物理解菩萨的愿力,更能在观想中学习“以手捧物”的奉献姿态——正如菩萨以双手“端”起救度众生的责任,世人亦应以双手“端”起善念与行动,践行利他精神。

| 菩萨名号 | 常见双手持物 | 象征意义 | 经典依据 |

|---|---|---|---|

| 观音菩萨 | 莲花宝瓶/莲花 | 慈悲清净、满愿甘露 | 《法华经·观世音菩萨普门品》 |

| 文殊菩萨 | 智慧剑与梵箧 | 智慧锐利、法理圆融 | 《文殊师利般若经》 |

| 普贤菩萨 | 如意宝珠/莲花 | 愿行圆满、遂心如意 | 《华严经·普贤行愿品》 |

| 地藏菩萨 | 锡杖与宝珠 | 救度众生、破除黑暗 | 《地藏菩萨本愿经》 |

FAQs

Q1:为什么观音菩萨常以双手捧莲花宝瓶的形象出现?

A1:莲花宝瓶是观音菩萨“慈悲”与“愿力”的核心象征,莲花代表“清净无染”,寓意菩萨在烦恼世界中仍保持本心,不染尘劳;宝瓶(又称“军持”)象征“福德圆满”,内盛甘露,能赐予众生健康、智慧与福报,双手捧持的姿态,则体现观音菩萨“以慈悲心,平等饶益一切众生”的愿力,正如《法华经》所言,“无尽意,观世音菩萨有如是大威神力,多所饶益,是故众生常应一心供养”。

Q2:不同菩萨的双手持物为何差异很大?这与佛教的“分身”教义有关吗?

A2:差异源于菩萨不同的“愿行”与“对治”职能,佛教认为,众生根性不同,烦恼各异,需不同菩萨以不同法门教化:文殊菩萨主“智”,以智慧剑断众生无明;普贤菩萨主“行”,以如意宝珠满众生善愿;地藏菩萨主“救”,以锡杖警醒沉沦众生,这种“分工”并非“分身”,而是菩萨“悲智双运、随机说法”的体现——正如医生需根据病情对症下药,菩萨也需根据众生的“烦恼病”,以不同持物为“法药”,引导其离苦得乐。