佛教开悟歌曲,本质上是佛法智慧与音乐艺术的融合,其核心并非追求旋律的华美或节奏的激昂,而是通过声音的振动、语言的引导与意境的营造,帮助修行者或听众收摄散乱的心念,逐步回归内在的觉性,最终体悟“无我”“空性”等佛法真谛,这类歌曲常被称为“禅乐”“梵呗”或“心曲”,既可在寺院法会中作为助修工具,也能在日常生活中成为净化心灵的良伴。

从内涵上看,佛教开悟歌曲以“破除执念、明心见性”为终极指向,歌词多取材于佛经经典、祖师法语或禅诗偈颂,如《心经》中的“色不异空,空不异色”,或六祖慧能的“菩提本无树,明镜亦非台”,以简洁直白的语言揭示诸法空相的真理,避免复杂的逻辑推演,直指人心,旋律设计上,多采用五声音阶(宫商角徵羽),少用半音变化,节奏舒缓自由,甚至刻意留白,模拟“空谷回音”的意境,让听众在声音的间隙中感受内心的宁静,正如禅宗所言“大音希声,大象无形”,真正的“开悟”往往发生在超越声音的静默之中。

佛教开悟歌曲的特点可从多个维度解析,以下为具体归纳:

| 维度 | 核心特征 | 具体表现 |

|---|---|---|

| 旋律 | 空灵、舒缓、简朴 | 多使用古琴、钵、梵唱等传统乐器,音域较窄,避免强烈起伏,以单音重复或渐变营造“绵延不绝”之感,如《大悲咒》的吟唱,旋律似流水般自然流淌,引导心念逐渐沉静。 |

| 歌词 | 直指心性、不落文字 | 以佛经偈颂、禅诗为主,语言通俗却蕴含深意,避免华丽辞藻,如《清净法身佛》中“清净法身佛,湛然应念现”,通过重复关键词强化记忆,潜移默化中植入正念。 |

| 意境 | 超越二元、回归自然 | 常融入山水、晨钟、木鱼、风声等自然与法器音效,构建“天人合一”的意境,如《云水禅心》以流水声与古琴结合,让人仿佛置身山林,体会“行亦禅,坐亦禅”的生活禅意。 |

| 功能 | 助修观照、启迪智慧 | 既是修行中的“所缘境”(专注的对象),也是观照内心的工具,如通过反复聆听《心经》吟唱,在专注中观照“色受想行识”的虚幻,逐步破除对“我”的执着。 |

从作用机制来看,佛教开悟歌曲通过“声—心—境”的联动实现开悟引导,声音作为感官的入口,其低频振动能调节人的脑波状态,从清醒的β波(14-30Hz)逐渐过渡至放松的α波(8-14Hz),甚至深度冥想的θ波(4-8Hz),为“开悟”创造生理基础;歌词的正念语言(如“放下”“不执着”)如同心理暗示,帮助听众识别并转化贪嗔痴等烦恼;而意境的营造则将个体意识融入更广阔的宇宙观,让人在“天地与我并生,而万物与我为一”的体验中,暂时跳出“小我”的局限,感受“自性本自具足”的圆满。

值得注意的是,佛教开悟歌曲并非“开悟”的捷径,真正的开悟需通过闻思修、戒定慧的次第实践,音乐只是辅助工具,正如太虚大师所言“仰止唯佛陀,完成在人格”,歌曲的价值在于唤醒每个人内在的觉性,而非依赖外力获得“顿悟”,在现代语境下,这类歌曲也常与流行音乐元素结合,如萨顶顶的《万物生》、齐豫的《大悲咒》,既保留了佛法的核心精神,又以更贴近当代人的传播方式,让更多人通过音乐触摸到禅意的温度,在喧嚣世界中找到一片心灵的栖息地。

相关问答FAQs

Q1:佛教开悟歌曲是否只适合佛教徒听?非佛教徒能从中获得什么?

A1:并非仅限佛教徒,非佛教徒若内心追求平静、渴望自我探索,同样能从中受益,这类歌曲通过旋律与意境帮助缓解焦虑、压力,歌词中的智慧(如“放下执着”“活在当下”)也能引导人调整生活态度,培养积极心态,它更像一种“心灵音乐”,不涉及宗教教义的强制接受,而是提供一种回归内心、观照自我的方式。

Q2:如何正确聆听佛教开悟歌曲以达到辅助修行的效果?

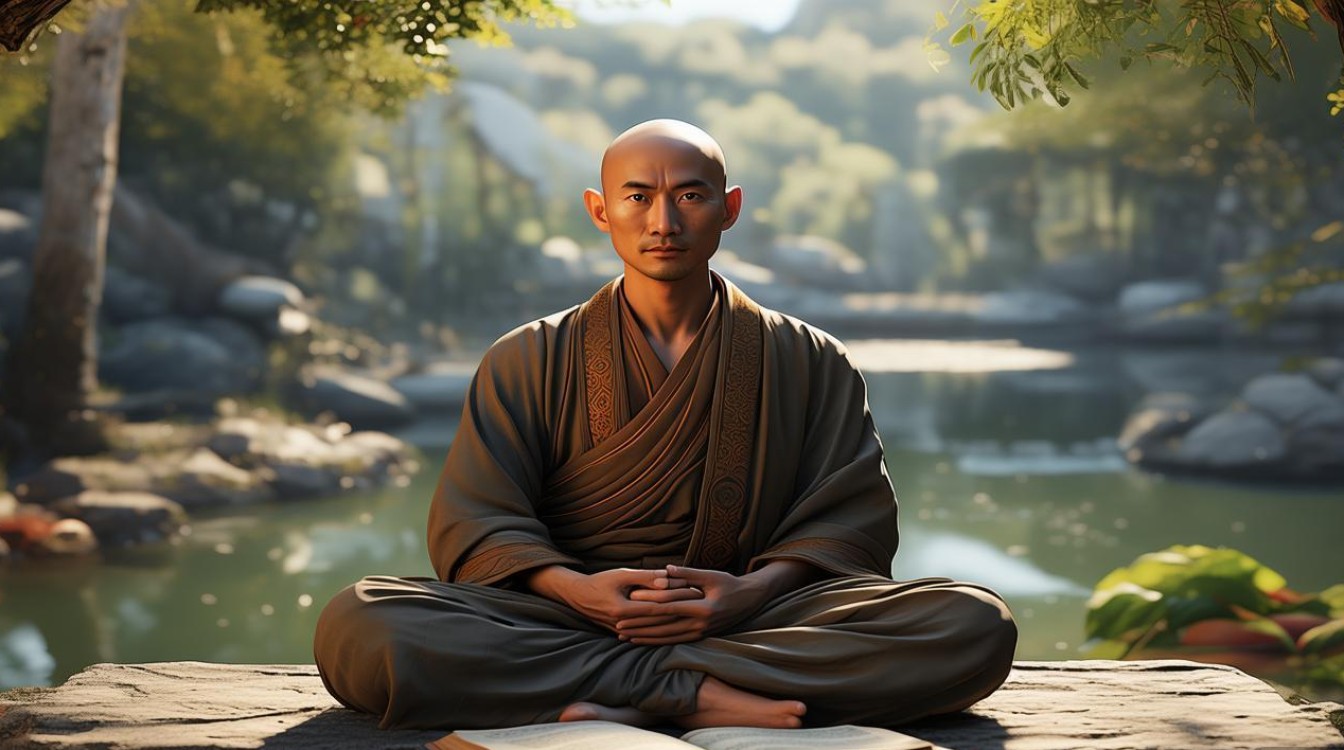

A2:建议在安静环境中,以放松的姿态(如静坐、盘腿)专注聆听,避免做其他事,可先跟随呼吸节奏,让心逐渐安定;再留意歌词内容,尝试理解其中含义,但不强求逻辑分析;最后沉浸于旋律与意境,让声音自然穿透心念,观照起心动念的过程,重要的是保持“平常心”,不执着于“是否开悟”,享受当下的宁静即可。