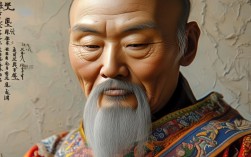

心舫法师,上世纪九十年代于江苏某知名道场剃度出家,师从临济宗第四十五代传人,精研《法华经》《华严经》等大乘经典,以“悲智双运、解行并重”为修行圭臬,多年来,他不仅致力于佛法的阐释与传播,更积极推动佛教文化与社会慈善的融合,在信众中享有“慈悲法师”的声誉,2017年,其弘法利生足迹遍布大江南北,通过讲经、义诊、文化论坛等多种形式,将佛法的智慧与现实关怀传递给更多人。

在弘法教学方面,2017年是心舫法师“经典生活化”理念深化的一年,他摒弃传统经院式的宣讲模式,将《金刚经》中的“应无所住”与当代人的焦虑、迷茫相结合,提出“在忙碌中修定力,在困境中炼智慧”,同年3月,他在苏州寒山寺开启“《心经》与人生修养”系列讲座,以“观自在菩萨”的“观”为切入点,引导信众学会观察自心、调伏烦恼,现场座无虚席,甚至有专程从上海、杭州赶来的听众,5月,应杭州灵隐寺邀请,法师主持“禅与现代生活”禅修营,通过止观呼吸、生活禅茶等体验式教学,让都市白领在快节奏中找到内心的宁静,参与者反馈“法师的讲解像一缕清风,吹散了生活的浮躁”。

慈善公益是心舫法师2017年工作的另一重点,他始终秉持“佛法不离世间觉”的理念,认为“真正的修行是在利益众生中完成的”,3月起,法师带领弟子团队在云南怒江州开展“慈悲光明行”活动,为当地贫困山区捐赠价值30万元的学习物资,资助50名失学儿童重返校园;7月,贵州黔东南州遭遇洪灾,法师第一时间组织救援队,携带药品、食品等物资深入灾区,并为受灾群众提供心理疏导,他常说“灾后重建不仅是物质的,更是心灵的”;10月,在甘肃定西,法师发起“百岁健康计划”,为200余名孤寡老人免费体检,建立健康档案,并亲自为老人熬制中药,用实际行动诠释“老吾老以及人之老”的慈悲精神。

为促进佛教文化与现代文明的对话,2017年9月,心舫法师受邀出席在成都举办的“东方智慧与当代心理健康”国际论坛,与心理学家、社会学家共同探讨“佛教禅修对缓解抑郁焦虑的作用”,他在论坛中提出“佛教不是消极避世,而是积极入世的心理调适智慧”,主张将“正念”“慈悲”等理念融入心理治疗,这一观点引发与会专家的热烈讨论,11月,法师在上海玉佛寺开设“佛教艺术与人生美学”讲座,通过敦煌壁画、佛像雕塑等艺术载体,解读其中蕴含的“庄严国土、利乐有情”的精神,让听众在艺术欣赏中感受佛法的圆融之美。

2017年心舫法师弘法活动概览 | 时间 | 地点 | 活动主题 | 核心内容 | 参与人数 | |------|------|----------|----------|----------| | 3月 | 苏州寒山寺 | 《心经》与人生修养 | 解读“观自在”的实践方法,引导调伏烦恼 | 800人 | | 5月 | 杭州灵隐寺 | 禅与现代生活禅修营 | 止观呼吸、生活禅茶体验,教授都市禅修技巧 | 300人 | | 9月 | 成都 | 东方智慧与当代心理健康论坛 | 探讨佛教禅修在现代心理治疗中的应用 | 500人 | | 11月 | 上海玉佛寺 | 佛教艺术与人生美学 | 解读佛教艺术中的慈悲与智慧 | 600人 |

2017年,心舫法师以“解行并重”的修行风格,将佛法的智慧光芒播撒到社会各个角落,他不仅通过讲经说法为信众点亮心灯,更以切实的慈善行动践行“人间佛教”的理念,证明了佛法不仅是出世间的智慧,更是改善社会、温暖人心的力量,正如法师常开示的:“修行不是远离尘世,而是在烟火人间中修一颗慈悲心、一颗智慧心。”

FAQs

Q1:心舫法师2017年讲经时为何特别强调“经典生活化”?

A:法师认为,许多人对佛法的误解源于将其视为脱离现实的“玄学”,而“经典生活化”的核心是引导信众将佛经中的智慧转化为解决实际问题的方法,用《金刚经》的“无所住”应对工作中的得失焦虑,用《心经》的“照见五蕴皆空”处理人际关系的执着,让佛法真正成为日常生活的“指南针”,而非束之高阁的“古董”。

Q2:2017年“慈悲光明行”活动中,法师如何平衡慈善的物质帮助与精神关怀?

A:法师始终将“精神关怀”放在首位,认为物质帮助只能解一时之困,心灵滋养才能根本改变,在活动中,他不仅组织捐赠物资、资助学业,更注重与受助者的深度交流:为孩子们开设“心灵课堂”,教导“感恩与分享”;为老人提供“陪伴式关怀”,倾听他们的生命故事;在灾区心理疏导中,用“因果观”“无常观”帮助受灾群众重建对生活的信心,实现“物质输血”与“精神造血”的结合。