佛教调念,核心在于通过系统化的修行调整心念,使散乱、攀缘的心趋于专注、清明与觉悟,佛教认为,一切烦恼的根本源于心念的颠倒与执著,如《大念处经》所言:“心为法本,心尊心使,中心念恶,即言为恶,心行摄口,则口自净。”调念即是通过对心的觉察、引导与转化,逐步熄灭贪嗔痴,最终证得智慧与解脱。

调念的基础在于“正知正念”,即以清晰觉知照管心念,不随外境流转,具体方法上,佛教各宗派虽有差异,但核心皆离不开“止”与“观”的融合。“止”是专注一境,通过数息、随息、念佛等方式收摄散乱心,如《安那般那经》中数息观,专注呼吸出入,使心念安住于当下;“观”是在专注的基础上以智慧观照,如观无常、无我、苦,破除对身心世界的实有执著,天台宗“止观双运”强调“止为观之体,观为止之用”,即专注是观照的基础,观照是专注的深化,二者不可偏废。

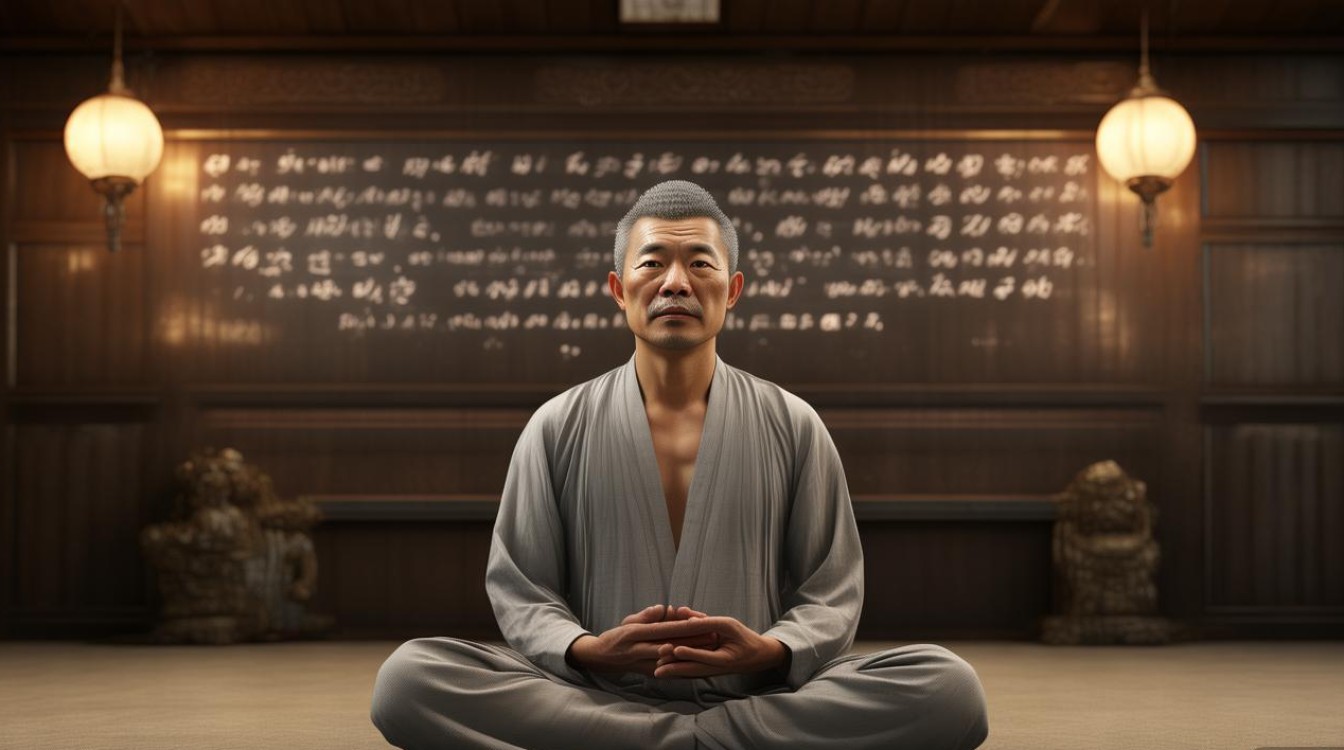

实践中,调念需结合“调身”“调息”,三者相互关联,调身要求姿势端正,如跏趺坐或散盘,脊柱中正,放松双肩,使气血畅通,为心安定创造条件;调息需呼吸深长细匀,通过“息念相依”(如专注呼吸出入),使心息渐趋合一,达到“心息相依,念止息调”的状态,心念不再攀缘过去未来,安住于当下的一念,即“专注一境”,但专注并非压抑念头,而是对生起的念头(如贪、嗔、疑)保持觉察,不跟随、不评判,如《六祖坛经》所言“邪来烦恼至,正来烦恼除”,以正念转化烦恼,而非对抗烦恼。

调念的难点在于应对“散乱”与“昏沉”,散乱时,心念如野马般追逐外境,需以“数息”“念佛”等方法强行收摄;昏沉时,心念昏昧、昏沉,需提起精神,或观想光明、或意念上升,或经行(缓慢行走)以提振精神,日常生活中的调念尤为重要,将正念融入行住坐卧,如吃饭时专注食物的味道,行走时专注脚步的起落,使“平常心是道”,而非仅在禅堂中刻意修持。

以下为调念修行的层次要点:

| 层次 | 方法要点 | 目标 |

|---|---|---|

| 调身 | 跏趺坐/散盘,脊柱中正,放松双肩,手结定印 | 身体安稳,气血畅通,为心安定奠定基础 |

| 调息 | 观察呼吸出入,由粗至细,深长细匀,渐至“息念相依” | 息调心静,消除身心的紧张与躁动 |

| 调心(止) | 专注一境(如呼吸、佛号、咒语),对散乱心持续收摄,不令攀缘 | 心念安住,达到“一境不乱”的专注状态 |

| 调心(观) | 在专注基础上,观照身心五蕴无常、无我,破除对“我”与“法”的执著 | 生发智慧,了知诸法实相,烦恼渐消 |

| 日常应用 | 行住坐卧皆保持正念,如观呼吸、观心念,将修行融入生活 | 保持心念觉知,达到“烦恼即菩提”的转化,最终明心见性 |

调念的本质是“心念的净化”,非一蹴而就,需长期坚持,如《遗教经》云“制心一处,无事不办”,通过持续调伏自心,逐步从“被心转”到“转心”,最终达到“心无挂碍,无有恐怖”的解脱境界。

FAQs

问:调念时总是走神,无法专注,怎么办?

答:走神是调念过程中的正常现象,无需焦虑或自责,可采取“温和带回”的方式:当觉察到心散乱时,不加评判,轻轻将注意力拉回所缘境(如呼吸或佛号),若散乱频繁,可先缩短专注时间(如从5分钟开始),逐渐延长,检查身体是否紧张(如肩颈僵硬),适当放松;或调整呼吸,深呼吸几次,帮助心安定,关键是保持“觉察”,而非追求“零散乱”。

问:调念是否需要完全停止念头?

答:不需要,佛教调念并非“断念”,而是“不随念转”,念头如流水,无法强制停止,亦无需压抑,核心是“觉知”——念头生起时,了知“这是念头”,不跟随其内容(如回忆、幻想、评判),不与之纠缠,如观天边云卷云舒,看着它来去,心始终保持如如不动,通过“念起不随,念去不留”,逐步达到“心无分别,念无所住”的境界。