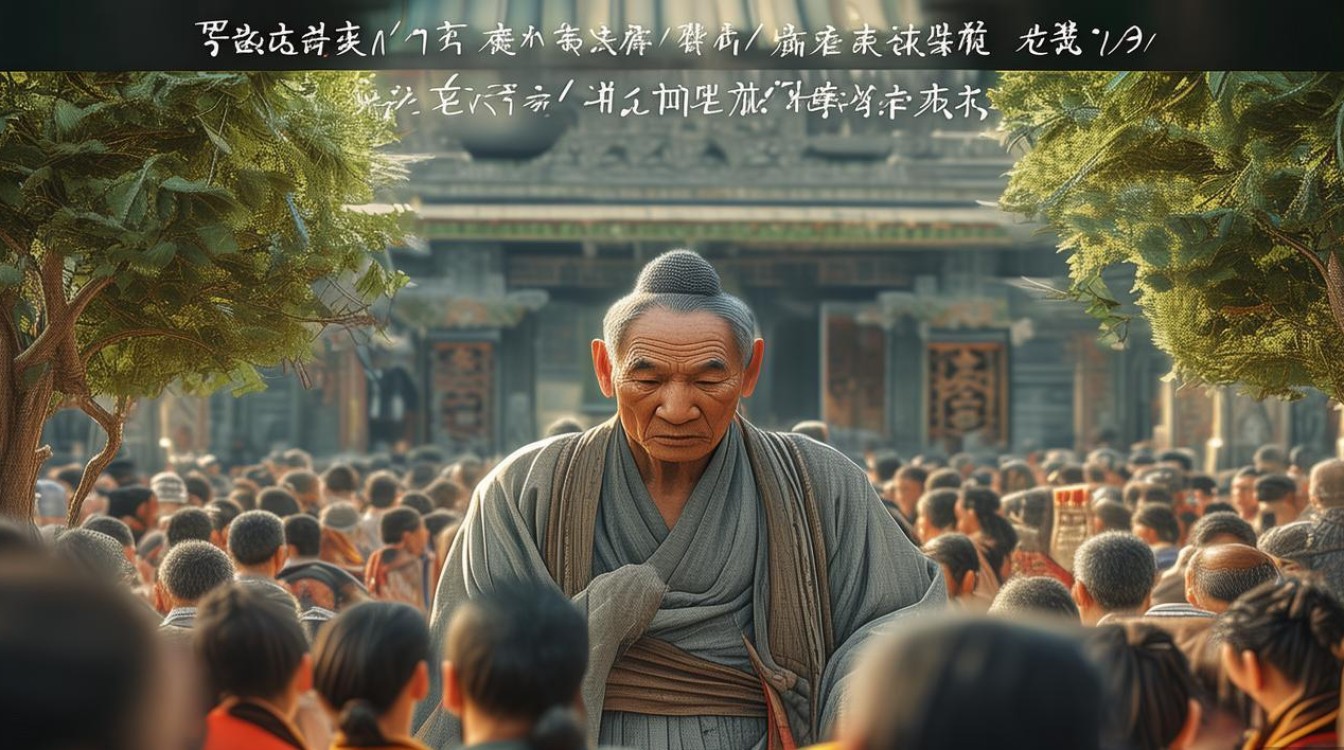

我们怀着至诚恭敬之心,迎来德高望重的佛教大师,这不仅是一场法缘的殊胜相遇,更是智慧与慈悲的温暖相聚,佛教自汉代传入中国,历经两千余载,与中华文明深度融合,“慈悲为怀,众生平等”的理念早已融入民族血脉,“诸恶莫作,众善奉行”的准则更是成为世人的行为圭臬,大师的到来,如甘霖润泽大地,让佛法的光芒再次照亮我们心灵的角落。

佛教大师不仅是佛法的传承者,更是慈悲的践行者,他们以“上求佛道,下化众生”为己任,或深入经藏,以智慧破迷开悟;或行脚四方,以悲心济世安人,在藏传佛教中,高僧大德通过辩经传承佛法精髓;在汉传佛教中,长老法师以讲经说法引导众生离苦得乐;在南传佛教中,尊者们专注禅修,以实证体悟真理,无论何种形式,他们的核心始终是“自觉觉他”,用自己的生命诠释着“烦恼即菩提,生死即涅槃”的智慧。

佛教的智慧,对现代社会有着深刻的启示,在物质日益丰富的今天,人们却常被焦虑、迷茫所困,而佛法中的“四圣谛”告诉我们苦的根源及灭苦之道,“六度波罗蜜”则布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若,为现代人提供了安身立命的精神坐标,大师的开示,正是将这些古老的智慧转化为贴近生活的语言,让我们明白:真正的幸福不在于外界的追逐,而在于内心的调伏;真正的强大不在于物质的占有,而在于慈悲的胸怀。

为更直观理解佛教核心教义的现实意义,兹整理如下:

| 教义名称 | 现实意义 | |

|---|---|---|

| 慈悲 | 拔苦与乐,无缘大慈,同体大悲 | 促进社会关怀,减少对立,构建和谐人际关系 |

| 智慧 | 照见五蕴皆空,破除我执,明了缘起 | 指导理性看待得失,化解焦虑,培养包容心态 |

| 因果 | 善因善果,恶因恶果,自作自受 | 规范道德行为,树立诚信意识,增强社会责任感 |

| 中道 | 不落两边,圆融无碍,平常心是道 | 避免极端思维,平衡工作与生活,保持内心平和 |

欢迎佛教大师,不仅是对个人修行的指引,更是对社会和谐的滋养,当大师的智慧之语传入耳中,当慈悲之光融入心田,我们便能学会以更宽广的胸怀面对世界,以更平和的心态接纳无常,愿此次相聚,成为我们生命的转折点,让我们在大师的引领下,从“闻思修”入手,将佛法的精神融入日常,让每一念心都充满慈悲,每一个行为都利益众生,最终实现个人心灵的净化与社会的美好和谐。

FAQs

问:以怎样的心态迎接佛教大师最为恰当?

答:应以恭敬、开放、学习的心态,恭敬是对三宝的尊重,体现对佛法的虔诚;开放是放下固有成见,以谦卑之心接纳智慧;学习是将大师的开示视为修行契机,而非评判对象,正如《华严经》所言“虚心游圣境,然后方知法门深”。

问:佛教大师的开示如何帮助现代人应对生活压力?

答:现代生活压力常源于对“我”的执着与对外境的攀缘,大师常以“心随境转是凡夫,境随心转是圣贤”开示,教导我们通过观照内心、调整认知来化解压力:面对困境时,用“无常观”接纳变化,减少执着;处理关系时,用“慈悲心”换位思考,增进理解;面对焦虑时,用“禅定法”专注当下,安定心神,通过这些方法,我们能在喧嚣中找到内心的宁静,在困境中看到成长的契机。