佛教作为世界主要宗教之一,其关于男性与女性的观念既蕴含着超越世俗的平等精神,也因历史、文化及地域差异呈现出复杂的面向,从教义核心来看,佛教强调“众生平等”,认为一切众生皆有佛性,解脱成佛是男女共同的终极目标,但在历史实践中,受印度社会结构及文化传统影响,男性与女性在佛教中的角色、地位及修行路径又存在差异,这种差异既体现在经典文本的解读中,也反映在僧团制度与修行实践里,需要结合历史脉络与当代发展进行辩证审视。

经典教义中的性别平等与辩证

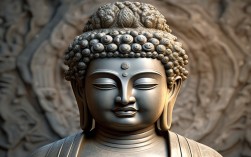

佛教的根本教义以“四圣谛”“八正道”“缘起性空”为核心,其平等观首先体现在对生命本质的超越性认知上,在《增一阿含经》中,释迦牟尼明确指出:“于法平等,无有高下”,无论男女,皆因业力流转而受生,皆可通过修行断除烦恼、证得涅槃,性别本身并非解脱的障碍,大乘佛教经典尤其强调女性的成佛可能性,《法华经·提婆达多品》中,龙女在法会上以“即时从地踊出,忽然转变,成为男子”的形象示现,即刻成佛,这一故事常被用来诠释“佛性平等,男女无碍”——女性不仅能成佛,且成佛之速超乎想象,打破了传统对女性智慧的偏见。

部派佛教时期的经典(如《四分律》《五分律》)中,对女性修行者制定了更为严苛的戒律,要求比丘尼(女性出家众)需礼敬比丘,接受“八敬法”等额外约束,这些规定源于释迦牟尼时代的现实考量:当时印度社会对女性存在普遍歧视,女性出家易引发世俗非议,为保护僧团清净与女性修行者安全,佛陀制定了相应戒律,但后世解读中,部分内容被片面强调,甚至被视为“女性劣于男性”的教义依据,实则需结合历史语境理解——这些戒律更多是“方便法门”,而非对女性本质的贬低,如《维摩诘经》中,天女通过现身说法,以“无去无来”的空性智慧破除男女相的分别,指出“一切诸法,亦如是,无有固定”,从究竟义上否定了性别对立。

历史实践中的僧团角色与差异

佛教僧团作为修行共同体,其制度设计直接影响男女修行者的实践空间,释迦牟尼在世时,最初只允许男性出家(比丘),后在姨母摩诃波阇提提(Mahaprajapati Gotami)的再三请求下,允许女性出家,建立比丘尼僧团,并规定比丘尼需先从比丘受具足戒,形成“比丘尼礼敬比丘”的传承,这一制度虽保障了女性修行权利,但也客观上导致比丘尼僧团在部分传统中地位低于比丘。

在地域传播中,汉传佛教的比丘尼传承相对完整,从东晋时期尼僧净检受具足戒开始,汉传佛教形成了从式叉摩那(六法戒)、比丘尼戒到菩萨戒的完整戒律体系,历史上涌现出以禅宗永嘉大师(实则女性修行者,因历史记载隐晦常被误认为男性)、宋代志通法师等为代表的女性高僧,她们在经典注疏、禅修实践、慈善事业中均有贡献,南传佛教国家(如泰国、缅甸)历史上未完全建立比丘尼传承,女性出家者多被称为“八戒女”(maechi),持八戒而非具足戒,修行资源与认可度有限;藏传佛教历史上虽无正式比丘尼僧团,但存在“觉姆”(女性修行者)群体,在闭关、坛城修行中发挥重要作用,当代藏传佛教已开始推动比丘尼戒的恢复与传承。

在家修行者(优婆夷、优婆塞)层面,男女地位更为平等,优婆夷(女居士)可通过持戒、布施、禅修等方式积累资粮,经典中记载的优婆夷如毗舍佉(Vishakha),以财富与智慧护持僧团,被誉为“佛教第一优婆夷”,其在家修行模式为女性提供了灵活的解脱路径。

当代佛教的性别平等趋势与挑战

随着社会发展,当代佛教界对性别平等的关注日益增强,在汉传佛教地区,女性学僧比例显著提升,佛学院教育中男女平等接受训练,女性法师通过讲经、弘法、新媒体传播等方式打破传统性别角色,如台湾如学法师推动比丘尼教育国际化,大陆明诚法师以短视频阐释佛法,影响年轻群体,国际佛教界也积极推动性别平等,如“国际佛教妇女协会”(Sakyadhita)自1987年成立以来,每两年召开全球会议,探讨女性修行、僧团建设等议题,呼吁恢复比丘尼戒的完整传承,推动男女在僧团中权利平等。

挑战依然存在:部分传统保守势力仍以“戒律规定”为由限制女性参与核心僧团事务;南传佛教国家中,八戒女的法律地位与社会认可度有待提升;藏传佛教比丘尼僧团的完全恢复仍需时间,这些问题的根源,更多是历史文化的延续,而非佛教教义的本质矛盾——佛教的“平等”是动态的、实践中的平等,需通过经典正本清源、与时俱进地调整制度,才能真正实现“众生平等”的初衷。

男性与女性在佛教修行中的角色对比(表格)

| 维度 | 男性修行者(比丘) | 女性修行者(比丘尼/优婆夷) |

|---|---|---|

| 经典形象 | 代表“住持佛法”的核心力量,如佛陀的十大弟子。 | 既有龙女成佛的智慧典范,也有需“八敬法”保护的修行者形象。 |

| 僧团制度 | 具足250戒(比丘戒),为僧团主体,可传戒。 | 具足348戒(比丘尼戒),部分传统中需礼敬比丘,戒律更严。 |

| 修行路径 | 可通过禅修、弘法、研究经典等多元方式成就。 | 除传统修行外,汉传佛教中女性在经典注疏、慈善领域贡献突出;在家女性以“优婆夷”身份护持三宝。 |

| 当代发展 | 仍是僧团主导力量,但参与平等化议题讨论增多。 | 学僧比例提升,弘法形式创新,国际女性佛教组织推动僧权平等。 |

FAQs

问:佛教经典中既有“龙女成佛”的平等故事,又有“八敬法”等对女性的约束,如何理解这种看似矛盾的现象?

答:这种矛盾源于佛教“方便”与“究竟”的二谛法门。“龙女成佛”体现了“究竟平等”——从佛性本质看,男女无别,皆可成佛;“八敬法”等戒律则是“方便法门”,针对特定历史时期(如印度女性社会地位低下)为保护僧团和女性修行者而设,如同为病人开药方,需对症下药,而非否定病人的康复能力,随着时代变迁,部分“方便”需调整,但“究竟平等”的教义始终不变。

问:当代佛教中,女性修行者面临的主要挑战是什么?如何推动性别平等?

答:主要挑战包括:传统戒律解读中对女性的限制、部分社会中女性参与僧团的权利不足、修行资源的性别分配不均等,推动性别平等需从三方面入手:一是经典正本清源,通过学术研究阐明“佛性平等”的核心教义,剥离历史附加的性别歧视;二是制度创新,如推动比丘尼戒完整传承、保障女性在僧团决策中的话语权;三是实践支持,通过教育、慈善提升女性修行者的社会认可度,鼓励多元弘法形式,让女性智慧在佛教现代化中发挥更大作用。