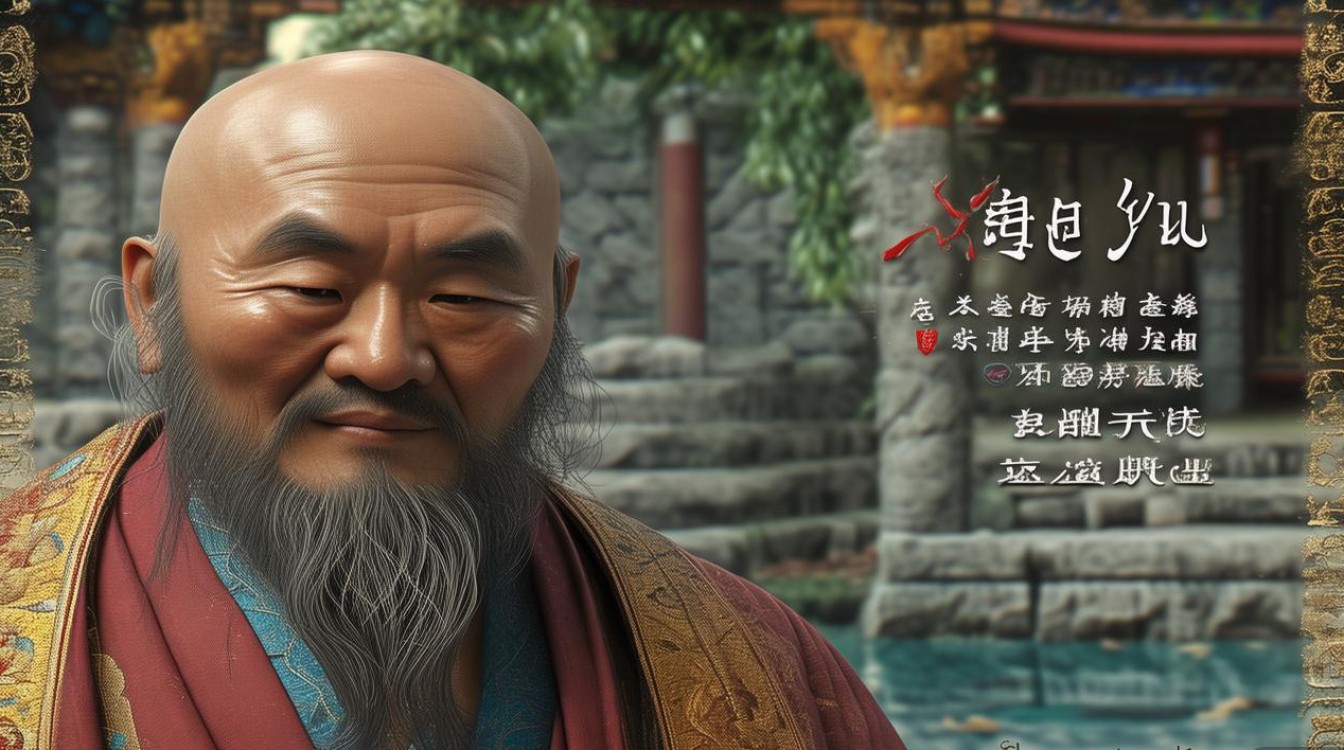

普钰法师作为当代佛教界的重要弘法者,其相关图片不仅是记录修行历程的载体,更是传递正信智慧、连接信众心灵的桥梁,这些图片通过不同场景的定格,展现了法师深厚的佛学修养与慈悲济世的精神风貌,让更多人得以直观感受佛教文化的当代价值。

从弘法场景来看,普钰法师的图片多呈现为庄严与温并存的两面,在法会现场或讲经课堂上,法师身着朴素僧袍,端坐于蒲团之上,目光沉静而专注,手捻佛珠或手持经书,周身散发着宁静致远的气场,听众或凝神聆听,或低头笔记,画面中传递出“以戒为师、以法为依”的修行氛围,而在日常修行中,图片则更多记录法师农禅并重的身影:清晨在寺院茶园躬身采茶,午后于庭院中静心扫落叶,或与年轻僧侣一同探讨经典,这些场景没有刻意雕琢的庄严,却以“运水搬柴,无非妙道”的日常,诠释着“佛法在世间”的深刻内涵,法师与信众互动的图片尤为动人:他或俯身倾听老者的烦恼,或为孩童轻抚头顶,脸上始终带着和煦的微笑,没有距离感,只有“无缘大慈,同体大悲”的关怀,让佛教的智慧与慈悲具象化为可感可知的温度。

这些图片的精神内核,可从三个维度理解:其一为“智慧观照”,法师在开示时的眼神坚定而通透,仿佛能穿透表象直指人心,传递“破迷开悟”的佛法真谛;其二为“慈悲济世”,无论是参与慈善活动还是与信众交流,图片中始终体现“众生平等”的胸怀,彰显佛教“上报四重恩,下济三途苦”的担当;其三为“简朴修行”,法师衣着整洁却无奢华,饮食简单却知足常乐,这些细节通过图片无声地传递着“少欲知足”的修行态度,为现代社会的浮躁心态提供了一剂清凉剂。

在信息传播的今天,普钰法师的图片已成为弘法的重要媒介,寺院官网、佛教文化平台及社交媒体账号上,这些图片或搭配法师的开示文字,或以“一日一禅”的形式分享,跨越时空限制,让未曾亲临现场的信众也能通过视觉感受法师的风骨,它们不仅是佛教文化的传播载体,更是连接传统与现代的纽带——当年轻人在图片中看到法师用智能手机直播弘法,或与科技工作者探讨人工智能伦理时,便能直观感受到佛教并非脱离时代的古老教条,而是能与当代社会对话、与时俱进的智慧体系。

以下是相关问答:

Q1:普钰法师的图片主要通过哪些渠道传播?

A1:普钰法师的图片传播渠道多元且立体,传统渠道包括寺院官网、佛教内部刊物(如《佛教文化》杂志)、弘法活动纪实画册等,这些渠道注重内容的严谨性与权威性;现代新媒体渠道则涵盖微信公众号、微博、抖音、B站等社交平台,法师所在寺院常以“图文+短视频”形式发布图片,如“法师开示金句”配修行场景照、“寺院四季”记录日常劳作等;公益慈善活动中的纪实图片、佛教文化展览中的影像作品,也是传播的重要途径,这些渠道既保留了传统媒体的庄重感,又借助新媒体的互动性,让法师的精神理念触达更广泛的受众。

Q2:观普钰法师图片时,如何更好地体悟其精神内涵?

A2:体悟图片精神内涵需避免“看热闹”式的视觉欣赏,建议从“观心”入手:结合法师的教言理解图片背景,例如看到法师讲经照时,可同步阅读当日开示内容,通过“图文互证”理解其传递的佛法义理;关注图片中的细节,如法师的眼神、手势、衣着等,这些非语言符号往往蕴含修行态度——如简朴的僧袍体现少欲,温和的微笑展现慈悲;将观照转化为实践,从法师“农禅并重”的图片中反思自身对生活的态度,从“与信众互动”的图片中学习待人接物的慈悲,以“闻思修”的次第,让图片成为观照内心、指导修行的契机,而非止于表面的视觉记忆。