在当代社会,科技的飞速发展与人类精神世界的探索始终并行不悖,科学公园作为展示科技魅力、普及科学知识的重要载体,往往以理性、实证为核心;而佛教作为古老的东方智慧体系,则侧重于心性修养、生命观照与慈悲实践,两者看似分属不同领域,却在认知世界、关怀生命、守护生态等维度上,存在着深刻的对话空间与互补可能,这种对话并非简单的元素叠加,而是科技理性与人文精神的深度共鸣,为现代人提供了一条物质与精神协同发展的路径。

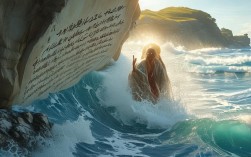

科学公园的诞生,源于人类对未知的好奇与对规律的探求,从天文望远镜模拟宇宙星河,到量子力学互动实验展示微观世界的奇妙,从人工智能机器人对话体验,到生态监测站呈现地球环境的变化,科学公园通过沉浸式、互动式的展陈,让抽象的科学原理变得可感可知,它强调“实证”——每一个上文归纳都需经过实验验证,每一个现象都需遵循逻辑推演,这种“格物致知”的精神,与佛教“止观双运”的智慧有着异曲同工之妙,佛教讲“止”,即专注一境,收摄散乱心念;“观”,即以清明之心观照事物本质,洞察缘起性空的真理,两者都需要通过持续的实践(科学实验或禅修观照)来接近真相,只是前者侧重对外在客观规律的探索,后者聚焦于内在心性本质的觉悟。

在认知世界的维度上,科学与佛教形成了“向外求索”与“向内观照”的双重路径,科学公园通过展项设计,引导人们认识自然界的秩序与和谐:比如行星运行模拟装置,展示引力如何塑造星系轨迹;生态系统沙盘,揭示生物链中各物种的相互依存,这些体验让参观者感受到宇宙的宏大与精密,进而生敬畏之心,而佛教则通过“缘起”思想,阐释万物相互依存、无有自性的道理——《杂阿含经》云“此有故彼有,此生故彼生”,强调一切现象皆是条件和合而生,没有孤立存在的实体,这种认知与科学中的“系统论”“生态学”不谋而合:科学揭示物质世界的系统性关联,佛教则洞察精神世界与物质世界的整体性,科学公园若能融入佛教的“缘起”视角,可在科普中加入“万物互联”的哲学思考,比如在讲解“生物多样性”时,不仅介绍物种分类与生态功能,更引导思考“每个生命都是生态链中不可或缺的一环”,让科学认知升华为对生命的整体关怀。

人文关怀是科学与佛教另一个重要的交汇点,科技的终极目标应是服务于人的福祉,但现实中,技术发展也可能带来伦理困境与精神焦虑——比如人工智能的失业隐忧、基因编辑的伦理边界、虚拟世界对现实人际关系的冲击,科学公园在展示科技成就的同时,若能引入佛教的“慈悲”精神,可为科技发展注入人文温度,佛教强调“无缘大慈,同体大悲”,即以无差别的慈悲心对待一切众生,视他人的痛苦为自己的痛苦,这种理念与科技伦理中“以人为本”“科技向善”的追求高度契合,在医疗科技展区,除了展示高端诊疗设备,可增设“生命关怀”板块,通过纪录片或互动装置呈现佛教“临终关怀”的实践:如何以温暖与陪伴帮助患者面对死亡,如何让生命的最后一程充满尊严,这种呈现并非宣扬宗教教义,而是传递对生命的尊重与对痛苦的共情,让参观者意识到:科技不仅是“工具”,更应是“关怀的载体”。

生态保护是当下全球性议题,科学公园与佛教在此领域的共识尤为显著,科学通过监测技术、环保材料、可再生能源等手段,为生态保护提供“硬核”支持;佛教则基于“依正不二”的理念——即生命主体(正报)与生存环境(依报)是相互依存、不可分割的整体——倡导“护生惜物”的实践,佛教经典中“若见杀者,如见杀父母”“于一草一木,恭敬如佛”的教诲,与现代生态伦理中的“生态中心主义”不谋而合,科学公园可打造“科技与生态”主题展区,一方面用数据可视化展示气候变化、物种减少的现状,比如通过VR技术让参观者“亲历”冰川融化、森林消失的场景;另一方面结合佛教的“护生”传统,设计互动体验:数字植树”活动,参观者通过屏幕互动虚拟种植一棵树,系统同步显示现实中对应区域的植树进度;或“生态禅修”角,在绿植环绕的空间中,引导参观者通过呼吸练习感受与自然的连接,体会“一花一世界,一叶一菩提”的生命共鸣,这种设计让科学数据有了情感温度,让佛教理念有了实践路径,促使人们在认知生态危机后,主动转化为守护生态的行动。

教育与修行的融合,是科学公园与佛教对话的深层探索,科学公园的核心功能是科普教育,其目标是提升公众科学素养;佛教的根本目的是“破迷开悟”,通过修行实现心灵的自由,两者都强调“实践出真知”:科学需要通过实验验证假设,佛教需要通过修行体悟真理,若将科学公园打造成“心灵科技”体验场,可让科普与修行相互滋养,设置“专注力实验室”:通过脑电波监测设备,让参观者在完成专注力任务(如拼图、冥想)时,实时观察大脑前额叶皮层的活动变化,直观感受“专注”对大脑神经的积极影响——这既是对神经科学知识的普及,也是对佛教“止观”修行中“专注一境”的科学佐证,再如,“情绪调节空间”利用生物反馈技术,通过呼吸训练引导参观者降低心率、缓解焦虑,同时讲解佛教“观照情绪”的智慧:情绪如流水,不执着、不抗拒,以清明之心观照其生灭变化,便能获得内心的平静,这种体验让科学成为理解心灵的工具,让修行成为提升认知的方法,帮助人们在科技时代找回内心的秩序。

科学公园与佛教的对话,本质是科技理性与人文精神的共舞,它不是要让科学公园变成宗教场所,也不是要将佛教教条化地植入科普,而是在尊重各自规律的基础上,寻找价值的共鸣与互补,科学为佛教提供认知世界的现代工具,让古老的智慧有了新的诠释载体;佛教为科学注入人文关怀与哲学深度,让技术的发展不偏离“以人为本”的初心,当人们在科学公园中既能触摸到科技的温度,又能感受到心灵的启迪,或许就能在物质日益丰富的今天,找到一条通往“外在和谐”与“内在安宁”的道路——这正是科学公园与佛教对话的时代意义。

相关问答FAQs

Q1:科学公园融入佛教元素,是否会削弱其科学性?

A:不会,科学公园融入的并非佛教的宗教教义或仪轨,而是其蕴含的哲学智慧、人文关怀与实践方法,这些内容与科学精神并不冲突,反而能丰富科普的内涵,通过佛教“缘起”思想解释生态系统的相互依存,属于哲学层面的启发,与生态科学的实证上文归纳一致;利用脑电波设备展示专注力对大脑的影响,则是将佛教“止观”修行与现代神经科学结合,用科学手段验证身心关联的规律,这种融合的本质是“以科学为基,以人文为魂”,让科学知识既有逻辑的严谨,又有情感的温度,反而增强了科普的吸引力和深度。

Q2:普通人如何在科学公园中体验科学与佛教的融合?

A:普通参观者可通过互动展项和主题活动直观体验,在“静心实验室”中,佩戴脑电波头环完成简单的呼吸冥想,屏幕上会实时显示大脑α波(放松波)的变化,让参观者科学地理解“专注”对身心的调节作用;在“生态共生”展区,通过VR技术“漫步”热带雨林,系统会讲解每种植物与动物的共生关系,并引导思考“佛教护生理念如何与现代生态保护结合”,最后可参与“数字放生”活动——每成功识别一种濒危物种,公园便会向自然保护区捐赠对应的保护资金,还可参加“科学与禅修”主题讲座,听科学家与佛学研究者探讨“人工智能与心性”“量子力学与缘起法”等话题,在跨界对话中拓宽认知边界,这些体验无需任何佛教基础,只需带着开放的心态参与,便能感受到科学与人文交融的独特魅力。