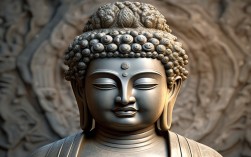

在佛教文化中,菩萨是“觉有情”的象征,既已觉悟自身,又怀有济度众生的慈悲心,所谓“管理情感的菩萨”,并非指菩萨无情无感,而是指菩萨以智慧观照情感,以慈悲转化烦恼,在情感的波澜中保持觉悟的清醒,既不被情绪裹挟,又能以情感为桥梁接引众生,这种情感管理的智慧,既是大乘佛教的核心精神,也为现代人如何与自我、与他人、与世界相处提供了深刻启示。

菩萨的情感管理,首先建立在“悲智双运”的基础上,智是观照万法实相的智慧,悲是体察众生苦乐的慈悲,二者相辅相成,缺一不可,若仅有智慧而无慈悲,可能陷入冷漠的旁观;若仅有慈悲而无智慧,则易陷入情绪的纠缠,菩萨的情感,正是这种“智为体,悲为用”的体现,面对众生的贪嗔痴,菩萨不嗔不怒,而是以智慧洞察烦恼的根源——无明;面对众生的痛苦,菩萨不溺于悲伤,而是以悲心发起救度之愿,正如《维摩诘经》所言,“先以欲钩牵,后令入佛智”,菩萨懂得顺应众生的情感需求,以善巧方便引导其从烦恼走向觉悟。

菩萨管理情感的方法,可概括为“转化”与“超越”,情感本身并无善恶,贪欲嗔恨是烦恼,慈悲喜舍也是情感,关键在于是否被情绪所缚、所驱使,菩萨通过“观照”转化烦恼情绪:当贪心生起时,观照财富、名利如梦幻泡影,不为其所动;当嗔心生起时,观照对方与自己皆有佛性,不生对立;当痴心生起时,观照缘起性空,不执著于常断二见,菩萨以“六度”实践超越:布施对治贪欲,持戒规范行为,忍辱消解嗔恨,精进破除懈怠,禅定安定心神,般若照见实相,每一度都是情感的净化剂,让从烦恼中升起的能量,转化为利益众生的动力。

以下表格简要说明菩萨在不同情感状态下的管理智慧:

| 情感类型 | 凡夫状态 | 菩萨管理智慧 |

|---|---|---|

| 贪欲 | 执著外境,求不得苦 | 观无常,修布施,知“万法皆空,因果不空” |

| 嗔恨 | 对立计较,冤冤相报 | 修忍辱,同体大悲,知“嗔火烧自功德林” |

| 愚痴 | 执著实有,不明因果 | 修智慧,观缘起,知“诸法因缘生,诸法因缘灭” |

| 慈悲 | 溺于溺爱,有亲疏之别 | 等视众生,无缘大慈,同体大悲 |

| 喜舍 | 悦人之善,有期待之心 | 无缘喜舍,三轮体空,知“布施无相,福德无量” |

菩萨的情感管理,最终指向“自利利他”的圆满,在因地修行时,菩萨是“众生无边誓愿度”的行者,以情感为纽带,深入众生烦恼海,示现种种身份(如观音菩萨的千手千眼,地藏菩萨的“地狱不空,誓不成佛”),用众生能接受的方式传递慈悲与智慧;在果地成就时,菩萨是“恒顺众生,随喜功德”的觉者,情感已升华至“清净、平等、觉”的境界,既能与众生同悲喜,又能保持内心的如如不动。

这种情感智慧对现代人有深刻启示:我们不必否定情感,而要学会做情感的主人,以智慧观照情绪的生灭,以慈悲转化负面能量,让情感成为滋养自我、温暖他人的力量,正如印光大师所言:“心净则国土净,心安则众生安。”管理情感,即是管理心灵;管理心灵,即是创造和谐。

FAQs

-

问:菩萨也会烦恼吗?为何说菩萨能管理情感?

答:菩萨在因地修行时,仍有烦恼习气,但与凡夫不同,菩萨以“观照智慧”不被烦恼转,烦恼生起时能觉知其虚幻本质,如“如如不动”的镜子,虽映现烦恼却不为其染污,所谓“能管理情感”,是指菩萨能洞察烦恼的根源(无明),并以慈悲心与智慧力将其转化为度众生的资粮,而非压抑或逃避。 -

问:普通人如何学习菩萨管理情感的方法?

答:可从“观照”与“行动”两方面入手,观照上,学习觉察情绪生起的瞬间,如通过呼吸观照、念起觉知,不评判、不跟随,以“情绪是心之浪花”的心态看待;行动上,实践“六度”:对治贪欲多布施(如分享时间、财物),对治嗔恨多忍辱(如换位思考、不恶语),对治愚痴多学习(如闻思佛法、增长智慧),日常中,以“慈悲心”待人,以“平常心”处事,逐步做到“烦恼即菩提”。