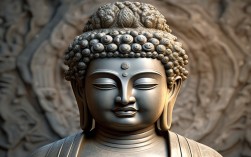

在佛教文化中,“菩萨分身”是一个充满慈悲与智慧的核心理念,指菩萨为度化不同根器的众生,应现出各种不同的形象与身份,这一概念不仅体现在经典教义中,更通过艺术创作转化为生动的视觉图像,成为佛教艺术的重要主题,菩萨分身的图片不仅是宗教信仰的载体,更是不同时代、地域文化与审美观念融合的结晶,它们以多样的形式传递着慈悲、智慧与救度的精神。

菩萨分身的思想源于大乘佛教的“方便法门”,认为菩萨为利益无量众生,可超越单一形相的局限,以“三十二应身”“千手千眼”等形象示现于世间,妙法莲华经·观世音菩萨普门品》中记载,观音菩萨应以何身得度,即现何身而为说法,或现佛身、或现声闻身、或现天身、或现人身,乃至现畜生身等,共三十三种应化之身,这种“随类化现”的特质,为艺术创作提供了广阔的想象空间,也让菩萨分身的图像呈现出丰富多元的面貌。

从艺术表现形式来看,菩萨分身的图片涵盖了石窟壁画、寺庙雕塑、唐卡、卷轴画、木版年画等多种载体,不同地区的作品在风格、技法与象征意义上各具特色,在中国北方,如敦煌莫高窟的壁画中,观音菩萨的分身常以“千手千眼观音”的形象出现,四十只手臂各持法器,象征遍护众生;或以“水月观音”的宁静姿态示现,半跏趺坐于岩石之上,身后有月轮与水纹,体现“悲体戒雷震,慈意妙大云”的空灵意境,而在藏传佛教地区,唐卡艺术中的菩萨分身则更具象征性,如绿度母菩萨以绿色身相表息灾,右手结施愿印、左手持莲花,象征救度众生脱离苦难;文殊菩萨的“五字文殊”分身,分别以白、黄、红、黑、蓝五色代表五种智慧,构图繁复而精密,融合了密宗的曼陀罗理念。

不同菩萨的分身图片在细节特征与文化寓意上各有侧重,以观音菩萨为例,其三十三身中,“杨柳观音”手持杨柳枝,象征以清泉涤荡众生无明;“持经观音”怀抱经书,代表智慧与佛法传承;“送子观音”怀抱孩童,则体现了民间对生育与家族延续的祈愿,这些形象并非简单的重复,而是针对不同众生的需求,以视觉符号传递特定的教义与情感,再如地藏菩萨,因其“地狱不空,誓不成佛”的大愿,分身图片常以“地狱变相”为背景,描绘其救度饿鬼、畜生的场景,或以“沙门形”(出家比丘相)示现,身着袈裟、手持锡杖,突出其慈悲济世的坚定,下表列举了部分常见菩萨分身图片的类型与特征:

| 菩萨名称 | 分身类型 | 图片特征 | 文化寓意 |

|---|---|---|---|

| 观音菩萨 | 千手千眼观音 | 四十只手臂各持法器(宝剑、莲花、宝镜等),身披天衣,面容慈悲 | 遍护众生,消除灾难,满足一切愿求 |

| 观音菩萨 | 水月观音 | 半跏趺坐,身后有月轮与水波,背景为竹林或山石 | 空明寂静,观照自性,超越烦恼 |

| 文殊菩萨 | 智慧童子 | 童子形象,手持慧剑、经箧,或骑青狮 | 开启智慧,断除无明,象征般若正见 |

| 地藏菩萨 | 沙门形地藏 | 身着袈裟,手持锡杖、明珠,面容沉静坚毅 | 誓愿度尽众生,大悲坚固,救拔地狱苦 |

| 度母菩萨 | 绿度母 | 绿色身相,右手结施愿印,左手持莲花,双足各踩莲花 | 息灾增寿,除苦厄,迅速满足众生心愿 |

菩萨分身图片的创作不仅遵循宗教仪轨,也融入了不同时代的审美风尚,唐代菩萨分身造像多丰腴饱满,衣纹流畅,体现“盛唐气象”;宋代则趋于清秀典雅,线条细腻,更注重内在神韵的刻画;明清时期的民间版画中,菩萨分身形象更加生活化,如“送子观音”常与婴孩、莲花、祥云等元素结合,色彩鲜艳,贴近大众审美,这种艺术风格的演变,既反映了宗教信仰的世俗化趋势,也展现了中华文化的包容性与创造力。

在现代社会,菩萨分身的图片已超越宗教范畴,成为文化符号与艺术灵感,无论是博物馆中的古代壁画、唐卡,还是当代艺术家创作的数字绘画、雕塑,这些图像都在以新的方式传递着慈悲与智慧的精神,一些设计师将观音菩萨的“千手千眼”元素融入现代首饰、家居装饰,既保留了宗教文化的象征意义,又符合现代审美需求;而在影视、动漫作品中,菩萨分身的形象常被改编为“守护神”“救世主”等角色,影响着年轻一代对传统文化的认知。

菩萨分身图片的价值,不仅在于其艺术成就,更在于它承载的“众生平等”“无缘大慈”的宗教情怀,这些图像通过具体的视觉形象,将抽象的佛教教义转化为可感可知的精神力量,让不同文化背景、不同生活境遇的人们都能从中获得慰藉与启示,无论是面对苦难时的祈愿,还是对智慧与真理的追求,菩萨分身的图片始终提醒着人们:慈悲是超越一切界限的力量,而救度众生,也是每个人内心深处可以践行的大愿。

相关问答FAQs

Q1:菩萨分身图片中的“千手千眼”象征什么?

A:千手千眼观音菩萨是观音菩萨的重要分身之一,“千手”象征遍护众生,千种利乐事业;“千眼”象征遍观世间,无不见闻救度,据《千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼经》记载,观音菩萨因昔日在千光静住如来所受持“大悲咒”,而现此身相,用以消除众生的一切病痛、灾难与烦恼,满足众生不同的善愿,在图像中,千手通常呈放射状展开,每只手手掌中有一只眼睛,手持金刚杵、宝镜、莲花等法器,体现其“悲智双运”的特质。

Q2:不同地域的菩萨分身图片为何有差异?

A:不同地域的菩萨分身图片差异主要受文化传统、宗教流派、审美观念及材料工艺的影响,汉传佛教地区的观音分身常以“送子观音”“水月观音”等贴近民间信仰的形象为主,风格写实而富于生活气息;藏传佛教地区的度母、文殊分身则融入密宗象征体系,色彩浓烈、构图繁密,强调宗教仪轨的准确性;印度、东南亚地区的菩萨分身受犍陀罗艺术影响,面部轮廓立体,服饰带有希腊文化风格;而日本佛教的菩萨分身则在继承唐代风格的基础上,发展出“和风”特征,如线条更纤细、表情更柔和,不同地区的材料(如敦煌的壁画、西藏的唐卡、中原的雕塑)也决定了图像的表现形式,最终形成各具地域特色的菩萨分身艺术。