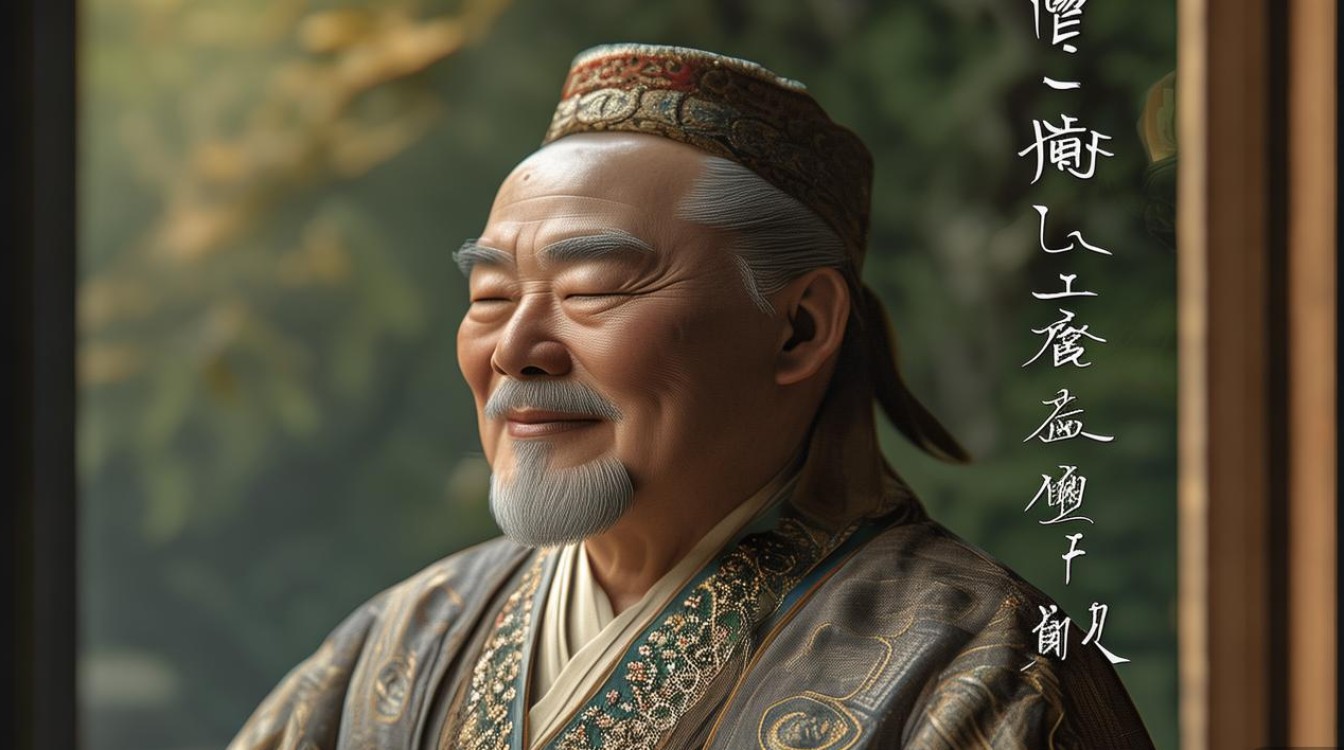

南怀瑾先生作为近代著名的国学大师、教育家,其一生致力于儒、释、道传统文化的传播与践行,以其深厚的学识、平和的人格魅力,影响了无数海内外学子,在网络上,流传着一些南怀瑾先生静坐的照片,因其坐姿端正、神态安详,被部分网友赋予了“菩萨坐”的意象,这背后既反映了大众对先生人格的敬仰,也折射出传统文化中“修身”与“意象”的深层关联。

要理解“南怀瑾菩萨坐照片”这一说法,首先需明确“菩萨坐”在传统文化中的内涵,在佛教造像中,菩萨坐姿多呈“结跏趺坐”(双盘腿),手结定印或说法印,面容慈悲庄严,象征内心的静定与智慧的圆满,这种坐姿不仅是外在的修行形式,更是一种“心能转境”的精神象征——通过身体的端正达到心的安定,进而生发慈悲与智慧,而南怀瑾先生的静坐照片,虽未必严格遵循宗教造像的规范,但其“身正、肩松、颈直、目微垂”的姿态,以及眉宇间的沉静与从容,确实与“菩萨坐”所传递的“静定”“内观”精神有共通之处。

从南怀瑾先生的思想体系来看,他始终强调“修行在世间,不离世法求菩提”,他曾多次提到,静坐并非目的,而是修心的方法:“静坐的姿势,不过是帮助身心安定的工具,真正的功夫在于观照自己的起心动念。”在他看来,无论是儒家的“正心诚意”、道家的“坐忘心斋”,还是佛教的“禅定止观”,核心都是通过调整身心达到“内外一如”的境界,他静坐时的庄重与安详,并非刻意模仿宗教造像,而是数十年坚持“知行合一”的自然流露——这种“自然”,恰恰是传统文化中“圣人气象”与“菩萨精神”的体现:以出世的心做入世的事,以宁静的心应对纷繁的世界。

为了更清晰地对比“传统菩萨坐姿”与“南怀瑾先生静坐姿态”的精神内核,可参考下表:

| 对比维度 | 传统菩萨坐姿 | 南怀瑾先生静坐姿态 |

|---|---|---|

| 外在形式 | 结跏趺坐、手结印契、身披袈裟 | 端正自然(或散盘、或端坐)、着朴素衣衫 |

| 精神内核 | 象征“定慧等持”“慈悲摄受” | 体现“心平气和”“观照自心” |

| 修行指向 | 宗教语境下的“觉悟众生” | 世俗语境下的“修身立德”“明心见性” |

| 文化意义 | 佛教艺术的宗教象征 | 传统文化“身心修养”的实践典范 |

值得注意的是,南怀瑾先生本人从未接受过任何宗教形式的“神化”,他曾说:“我只是一个普通人,喜欢读几本书,讲几句真话。”他反对将个人偶像化,更强调“人人皆可成圣贤”——每个人通过自身的修养,都能达到内心的光明与平和。“菩萨坐”的称呼,与其说是对先生的神化,不如说是大众对其人格力量的一种诗意表达:在他身上,人们看到了传统文化所推崇的“温良恭俭让”与“慈悲喜舍”的现代践行者。

这种共鸣的产生,也与当代社会对“精神家园”的渴望密切相关,在快节奏的现代生活中,人们往往感到焦虑与浮躁,而南怀瑾先生静坐照片中的“静定”,恰如一面镜子,映照出人们内心对“慢下来”“向内看”的向往,正如先生所言:“真正的修行,不是逃避生活,而是在生活中保持一份清醒。”他的静坐姿态,提醒着我们:无论外界如何喧嚣,内心的安定与从容,才是应对一切的根本。

综上,“南怀瑾菩萨坐照片”并非简单的宗教符号,而是传统文化精神与现代人格魅力的交织,它既是对先生“知行合一”人生的致敬,也是对“修身养性”这一古老智慧的现代诠释,通过这张照片,人们看到的不仅是一位长者的安详,更是一种跨越时空的文化力量——在浮躁中坚守宁静,在平凡中追求崇高。

相关问答FAQs

Q1:南怀瑾先生如何看待“修行”与“静坐”的关系?

A1:南怀瑾先生认为,静坐是修行的辅助手段,而非核心目的,他在《静坐修道与长生不老》中指出:“静坐的要点,在于‘放下’与‘观照’,放下外界的纷扰,观照内心的念头,久而久之,自然能达到‘心无挂碍’的境界。”他强调,真正的修行应融入日常生活,如在待人接物中修“慈悲”,在读书做事中修“智慧”,静坐则是为了帮助初学者集中注意力,培养“定力”,若只执着于静坐的姿势,而忽视内心的修养,便容易落入“形式主义”,偏离修行的本质。

Q2:为什么南怀瑾先生的静坐照片会被大众联想到“菩萨坐”?

A2:这种联想主要源于两方面:一是外在姿态的相似性,先生静坐时身姿端正、神态安详,与传统菩萨造像传递的“静定”“庄严”气质有共通之处;二是内在精神的一致性,先生一生倡导“经世致用”与“心性修养”,其人格中蕴含的“慈悲”(关怀后学、传播文化)、“智慧”(融汇三教、启迪人心)与“无我”(不慕名利、终身奉献),与菩萨“上求佛道、下化众生”的精神高度契合,大众用“菩萨坐”来形容,并非将其宗教化,而是对其人格力量的一种崇高致敬,体现了传统文化中“以人为镜”的审美取向。