生活中,我们常常因小事而动怒:堵车时前车的急刹、工作中同事的误解、家人的一句无心之言……嗔怒像一团火,不仅灼伤他人,更让自己陷入焦虑与懊悔,法师开示:不生气不是压抑情绪,而是用智慧观照自心,从根源上化解嗔念,正如《大智度论》所言:“嗔恚之害,则破诸善法,坏好名闻,堕三恶道。”学会不生气,便是守护内心的清净与安宁。

不生气的核心,在于“转念”,法师常说:“境无自性,唯心所现。”外境本身并无好坏,让我们生气的,并非事件本身,而是我们对事件的分别执着,比如被人误解,若执着于“他必须理解我”,便会委屈愤怒;若转念“他或许有他的局限,误解也是修行对境”,心便自然平静,六祖惠能大师言:“若真修道人,不见世间过。”不向外求,只向内观,才能不被外境牵着走,当我们放下“我执”,明白一切皆是因缘和合,嗔心便会如冰雪遇阳般消融。

智慧观照是降伏嗔心的利器,嗔心的根源,是无明与愚痴,我们因看不清事物本质,而执着于“我”“我的”,一旦触及“我”的边界,便如刺猬般竖起尖刺,法师开示:“观照嗔心生起的瞬间,看清它的虚妄。”比如被人指责时,试着观察自己的念头:是“我被攻击了”的恐慌?是“我必须反驳”的傲慢?还是“我不够好”的自我否定?当念头被看见,它便失去了控制的力量,就像天空中的乌云,当我们知道云只是水汽的聚集,便会明白它本无实体,嗔念亦如是——它只是心念的暂时显现,并非真实的“我”。

慈悲心是嗔心的天然对治,嗔心是“狭隘”,慈悲是“包容”;嗔心是“对立”,慈悲是“连接”,法师说:“众生皆在苦中,嗔恨是苦的延伸。”当我们看到他人发脾气时,若能想到“他此刻正被嗔心折磨,很可怜”,便会生起怜悯而非愤怒,家人唠叨时,想“她是因关心而焦虑”;同事争执时,想“他或许是因压力而紧张”,用慈悲心换位思考,便能理解:他人的过错,往往是自身烦恼的投射,正如《维摩诘经》所言:“先以欲钩牵,后令入佛智。”慈悲不是纵容,而是用温暖化解冷漠,让彼此从烦恼中解脱。

日常修行中,可通过具体方法培养不生气的智慧,以下是几种实用的转念方法:

| 修行方法 | 具体做法 | 原理 |

|---|---|---|

| 呼吸观息法 | 嗔心生起时,闭眼专注呼吸,数息1-10,反复3-5次。 | 专注当下,切断嗔心的连续念头,让心回归平静。 |

| 念佛法门 | 默念“阿弥陀佛”或“观世音菩萨”名号,将注意力转向佛号。 | 佛号是清净心的象征,能对治染污的嗔心,以一念代万念。 |

| 因缘观 | 思考事件的前因后果:这件事为何发生?其中有哪些缘起?若没有“我”,会如何? | 破除对“我”的执着,明白一切都是因缘和合,无常无我。 |

| 利他行 | 每天做一件小事帮助他人,如让座、分享、倾听。 | 在利他中减少自我关注,培养慈悲心,嗔心自然减少。 |

这些方法看似简单,却需长期坚持,法师开示:“修行不是一日之功,如春起之苗,不见其增,日有所长。”每一次不生气,都是在内心播下智慧的种子;每一次转念,都是在为心灵除草施肥。

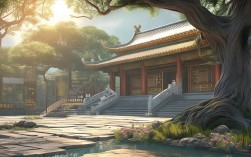

不生气,最终是为了获得内心的自在,当我们不再被情绪控制,便能以平和的心态面对人生的起伏:顺境时不狂喜,逆境时不嗔恨,正如《菜根谭》所言:“宠辱不惊,看庭前花开花落;去留无意,望天上云卷云舒。”这种自在,并非来自外界的顺遂,而是源于内心的觉醒——知道嗔怒是苦,慈悲是乐;知道外境如梦,唯心是主。

相关问答FAQs:

问:法师,道理都懂,但情绪上来时根本控制不住,怎么办?

答:情绪来时不必自责,先接受它的存在,就像接受天气的变化,可以用“暂停法”:立刻停止当下的争执或思考,深呼吸三次,心里默念“这只是个念头,不是事实”,然后尝试转念:问自己“这件事十年后还重要吗?”“对方是否也曾被我伤害过?”法师说:“不怕念起,就怕觉迟。”情绪是客,心是主,只要不跟着念头跑,情绪自然会平复,关键是事后反思:这次生气触发了什么执着?下次如何提前觉察?修行是循序渐进的过程,允许自己有反复,重要的是每次生气后都能学到功课。

问:不生气是不是意味着要逆来顺受,不敢维护自己的正当权益?

答:不生气与维护权益并不矛盾,不生气是不被嗔心控制,不是放弃原则,当权益受损时,我们可以用智慧而非情绪应对:比如被侵犯时,冷静指出对方的问题,明确表达自己的边界,而非用愤怒反击,法师说:“慈悲生智慧,智慧护慈悲。”真正的强大是内心的从容,不是外在的强硬,就像医生治病,不会因病人的病气而愤怒,而是用专业化解疾苦,维护权益时保持平和,既能保护自己,也能让对方更容易接受,反而更有效解决问题。