佛教与茶的渊源深厚,二者在历史长河中相互滋养,形成了独特的“禅茶一味”文化,从最初的药用功能到后来的修行辅助,茶在佛教体系中不仅是一种饮品,更承载着精神修行的内涵,要回答“佛教喝茶嘛”,需从历史渊源、教义关联、实践形式等多维度展开,方能理解茶如何在佛教中占据特殊地位。

佛教与茶的渊源:从药用到修行伴侣

佛教自汉代传入中国后,与本土文化逐渐融合,茶在其中扮演了重要角色,早期茶被视为药用,《神农本草经》记载“神农尝百草,日遇七十二毒,得荼而解之”,这种“解毒”功能与佛教追求“离苦得乐”的理念不谋而合,寺院多建在深山,僧人坐禅时需长时间保持清醒,而茶能提神醒脑、消除疲劳,自然成为修行助手,唐代禅宗兴起,“直指人心,见性成佛”的修行方式强调“当下即是”,而茶的“清、苦、淡、洁”特性恰好契合禅宗对“平常心”的追求,茶与禅的结合由此深化。

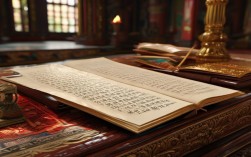

唐代高僧赵州从谂提出“吃茶去”公案,成为禅茶文化的标志性典故,有僧人前来参学,赵州问“新近曾到此间么?”答“曾到”,赵州说“吃茶去”;又问“不曾到过”,赵州仍说“吃茶去”,院主不解,赵州又说“吃茶去”,这一公案以“茶”为媒介,破除僧人的分别执着,强调“平常心是道”,茶在此不仅是饮品,更是悟道的载体,此后,“吃茶去”成为禅林法语,茶与禅的修行彻底融为一体。

茶在佛教修行中的作用:生理与精神的双重滋养

佛教修行讲究“戒、定、慧”三学,茶在每一学中均有独特作用,从“戒”的角度看,佛教戒律要求不饮酒、过午不食,茶作为非酒精饮品,既能满足提神需求,又符合戒律规范;饮茶时的“静心”过程,也有助于持戒时专注不散乱,从“定”的角度看,坐禅需调身、调息、调心,茶的苦味能让人清醒,甘味能让人平和,余味能让人回味,通过品茶时的专注感受,帮助修行者进入“定”的状态,从“慧”的角度看,茶道中的“和、敬、清、寂”,与禅宗追求的“明心见性”相通:泡茶时的专注是“慧”的观照,品茶时的放下是“慧”的解脱,最终达到“茶禅一味”的境界。

寺院中,茶不仅是修行工具,更是生活礼仪,晨起后,僧人会先“供茶”,将茶汤奉于佛前,表达对佛法的恭敬;师徒之间以茶传道,师父通过观察弟子泡茶、品茶的状态,了解其心境;茶会则是僧人与文人交流的重要场合,通过品茶谈禅,传播佛法思想,宋代《禅林清规》详细记载了寺院的茶礼,如“旦过茶”“茶汤”“头茶”“夜茶”等,形成了一套完整的茶事仪轨,将饮茶从日常行为升华为修行实践。

佛教茶文化的实践形式:从寺院到世俗

佛教茶文化在寺院中形成了独特的实践体系,并通过僧人的传播影响世俗,唐代寺院普遍种植茶树,如杭州灵隐寺、苏州寒山寺等均有茶园,所产“佛茶”专供寺内使用或招待宾客,宋代禅宗“分茶”技艺盛行,僧人通过注汤击拂,在茶汤中形成图案,既是修行也是艺术,这种技艺后来传入日本,演变为“茶道”,明清时期,佛教茶文化进一步世俗化,寺院茶寮成为文人雅士聚集之地,“茶禅一味”的理念从寺院走向民间,成为中国人重要的生活哲学。

下表归纳了佛教茶文化在不同维度的体现:

| 维度 | 具体表现 |

|---|---|

| 历史渊源 | 从汉代药用到唐代禅宗“吃茶去”公案,茶成为禅修载体 |

| 修行功能 | 辅助“戒、定、慧”三学:提神持戒、静心入定、观照生慧 |

| 寺院实践 | 供茶、师徒茶礼、茶会、茶寮接待,形成《禅林清规》中的完整仪轨 |

| 文化传播 | 通过僧人、文人传播,影响日本茶道,世俗化后成为“茶禅一味”的生活哲学 |

相关问答FAQs

Q1:佛教戒律允许喝茶吗?为什么?

A:佛教戒律允许喝茶,佛教戒律的核心是“断恶修善”,而茶本身不属于“酒、肉、香花、歌舞”等五欲之一,且具有提神、助修的积极作用,尤其禅宗强调“以茶代酒”,认为茶能帮助修行者保持清醒,避免因饮酒昏沉而破戒,茶在寺院中被视为“清净之物”,饮茶过程也符合佛教“简朴、专注”的修行理念,因此不仅允许,还被提倡。

Q2:“禅茶一味”具体指什么?如何理解?

A:“禅茶一味”指禅的境界与茶的体验相通,二者在精神内核上高度统一,具体而言:一是“平常心”,茶是日常饮品,禅在平常生活,品茶时不刻意追求,不执着于苦甘,恰如禅宗“行住坐卧皆是禅”;二是“专注当下”,泡茶时注水、出汤、品饮,每一步都需专注,恰如禅修“观照呼吸,安住当下”;三是“放下分别”,茶无好坏,禅无分别,品茶时放下对味道的评判,恰如禅宗“破除执着,明心见性”,通过茶修禅,通过禅品茶,最终达到“心茶不二”的境界。