在中国民间信仰与佛教文化的交融中,“猴子菩萨”这一独特的神祇形象承载着丰富的文化内涵与民众的精神寄托,它既非佛教经典中明确记载的菩萨,也非严格意义上的道教神明,而是源于民间对猴灵性的崇拜、对文学形象的神化,以及多元信仰融合的产物,从《山海经》中“食之善走”的狌狌,到《西游记》里神通广大的孙悟空,再到被尊为“护法”“降魔者”的猴神,“猴子菩萨”的形象在历史长河中不断演变,最终成为民众供奉对象,寄托着消灾祈福、智慧勇猛、事业顺遂等美好愿景。

“猴子菩萨”的起源与形象演变

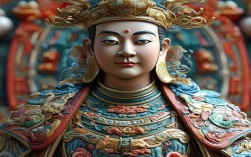

“猴子菩萨”的信仰根基可追溯至先秦时期对猴类的原始崇拜,在《山海经·南山经》中记载:“有兽焉,其状如禺而白耳,伏行人走,其名曰狌狌,食之善走。”这里的“狌狌”被赋予“善走”的灵性,反映出先民对猴类敏捷、机敏特性的敬畏,随着佛教传入中国,猴形象开始与宗教文化结合:佛经中常有“猴王护法”的故事,如《贤愚经》记载,一只猕猴王为保护群猴,以身饲虎,体现慈悲与牺牲精神,这类故事让猴逐渐被赋予“护法”的宗教属性。

明代《西游记》的问世,彻底重塑了猴形象,孙悟空从“石猴出世”到“大闹天宫”,再到“西天取经”,其“降妖除魔”“护师取经”的行为,暗合佛教“护法神”的职能,而“斗战胜佛”的最终封号,更是将其从文学形象推向神明领域,民间基于对孙悟空的喜爱与认同,逐渐将其神化,称“齐天大圣”“通天大圣”,甚至尊为“猴子菩萨”,认为其兼具菩萨的慈悲与罗汉的勇猛,能庇佑众生。

民俗中“猴”与“侯”谐音,衍生出“封侯挂印”的吉祥寓意,如猴子骑马、猴子捧寿等图案,成为祈福升官的文化符号,这种自然崇拜、文学想象与宗教信仰的叠加,共同塑造了“猴子菩萨”多元复合的形象——它既是降妖伏魔的“斗战胜佛”,也是送子赐福的“灵猴”,更是象征智慧与机敏的“护法神”。

“猴子菩萨”的文化内涵与信仰意义

供奉“猴子菩萨”的背后,蕴含着民众对生命力的敬畏、对勇气的追求以及对美好生活的向往。

护法驱邪,勇猛无畏

孙悟空“火眼金睛辨妖邪,金箍棒下降鬼怪”的形象,契合佛教“护法”职能,也满足民众对“驱邪避灾”的心理需求,在民间,若家中常有异象、孩童多病,或事业受阻,往往会供奉“猴子菩萨”,祈求其以勇猛之力扫除障碍,护佑家宅安宁,福建、台湾等地的“大圣庙”中,常可见信徒祈求“大圣爷”驱邪镇煞,甚至将猴神像挂在门口,作为“辟邪符”。

智慧机敏,学业事业

猴类聪明伶俐的特性,让“猴子菩萨”成为“智慧”的象征,学生供奉祈求学业进步,商人供奉祈求生意敏锐,职场人士供奉祈求处事机变,民间认为,供奉猴子菩萨能开启智慧,让人如孙悟空般“七十二变”,灵活应对困境,尤其在考试季,许多家长会带孩子到供奉猴神的寺庙祈福,或在家中摆放猴子摆件,寓意“聪明伶俐,金榜题名”。

多子多福,繁衍绵延

猴群居、爱嬉戏、繁殖力强的特点,让其成为“多子多福”的象征,部分地区的“猴子菩萨”信仰中,还融合了送子神的职能,无子家庭会祈求猴神送子,保佑子孙满堂,如云南傣族地区,流传着“猴神送子”的传说,当地妇女会备供品祭拜猴神,以求孕育健康孩童。

健康长寿,祛病消灾

孙悟空偷吃蟠桃、长生不老的情节,让“猴子菩萨”与“长寿”产生关联,民间供奉时,常以桃子为供品,既取“猴喜食桃”的自然习性,又寓意“蟠桃献寿”,祈求祛病延年,猴的活泼好动也被视为“阳气旺盛”,能驱除病气,保佑身体康健。

供奉“猴子菩萨”的方式与习俗

供奉“猴子菩萨”并无严格的宗教仪轨,更多是融合民间传统的自发行为,但仍有约定俗成的规范与讲究。

供奉场所与神像选择

- 寺庙供奉:福建顺昌、台湾花莲等地有专门的“大圣庙”“猴王庙”,庙中的神像多为孙悟空形象,或手持金箍棒,或身披铠甲,威风凛凛,信徒可前往寺庙烧香祈福,参与庙会活动(如农历八月十六“大圣圣诞”)。

- 家庭供奉:若无寺庙,也可在家中设立神龛,摆放猴子菩萨像,神像材质以陶瓷、木雕、玉石为宜,形象宜选择“慈悲庄严”或“勇猛护法”类,避免过于顽劣的卡通形象,以示尊重。

供品与祭祀时间

- 供品选择:

| 供品类型 | 推荐物品 | 寓意 |

|----------|----------|------|

| 水果类 | 桃子、香蕉、葡萄、桂圆 | 桃(长寿)、香蕉(喜乐)、葡萄(丰收)、桂圆(圆满) |

| 素食类 | 面制桃酥、素糕、清茶 | 清净供养,积累福德 |

| 其他 | 鲜花(茉莉、菊花)、红烛 | 心诚则灵,照亮前程 |

禁忌:禁用肉类(五荤)、带腥气或腐烂的食物,供品需每日更新,保持新鲜。 - 祭祀时间:农历初一、十五为常规祈福日;农历二月十二(传统花神节,部分地区与猴崇拜结合)、八月十六(孙悟空诞辰)为重要祭祀日;逢年过节(如春节、中秋)也可额外供奉。

祭祀仪式与祈福词

- 上香:点燃三支清香(檀香、沉香为佳),双手持香举过头顶,默念“信士XXX诚心供奉齐天大圣/猴子菩萨”,再插入香炉。

- 祈福:可默念或轻声说出心愿,如“祈求大圣护佑,家人安康,事业顺利”“愿孩子学业有成,智慧开启”等,心诚则灵。

- 还愿:若心愿达成,需以“供果、鲜花”或“捐资修缮庙宇”等方式还愿,以示感恩。

地域差异习俗

- 福建/台湾:称“大圣爷”,信仰盛行,有“大圣文化圈”,信徒会制作“大圣符”随身携带,或请“大圣乩童”问事祈福。

- 云南:傣族、彝族等少数民族将猴神与本土信仰结合,如傣族的“叭岩桑”传说(猴神始祖),祭祀时需跳“猴舞”,献米酒与糯米饭。

- 北方:部分地区将猴神与“石敢当”结合,在宅院门口摆放石猴雕像,刻有“齐天大圣到此”,兼具镇宅与辟邪功能。

供奉“猴子菩萨”的注意事项

供奉“猴子菩萨”需心怀敬畏,遵循“心诚、行善、守正”的原则,避免陷入迷信或功利化误区。

心诚为本,莫强求功利

信仰的核心是精神寄托,不可将供奉视为“交易”,强求神明满足私欲(如害人、求不义之财),应秉持“善有善报”的理念,平日多行善事,如帮助他人、爱护生灵,方为供奉的真谛。

神像摆放,洁净为要

家庭供奉时,神像应置于通风、洁净之处,避免正对厕所、厨房或横梁,以示尊重,若神像落灰,需用软布轻轻擦拭,不可用脏手或污物触碰。

尊重多元,不贬低他神

“猴子菩萨”是民间信仰的产物,与其他神明(如观音、财神等)并无高低之分,供奉时需尊重不同信仰,不可诋毁其他神明,体现“和而不同”的文化包容。

相关问答FAQs

猴子菩萨和孙悟空是同一个神吗?

答:在民间信仰中,“猴子菩萨”的形象主要源于《西游记》中的孙悟空,但二者并非完全等同,孙悟空是文学作品中虚构的角色,而“猴子菩萨”是民间将其神化后形成的信仰对象,兼具“护法神”“智慧神”“吉祥神”等多重职能,部分地区供奉的“猴子菩萨”也可能融合了本土猴神传说(如福建的“齐天大圣”与“通天大圣”兄弟神),并非仅指孙悟空一人,可以说,孙悟空是“猴子菩萨”信仰的核心原型,但信仰中的“猴子菩萨”内涵更广,已超越文学形象的范畴。

供奉猴子菩萨有什么禁忌?

答:供奉“猴子菩萨”主要有以下禁忌:一是供品忌用肉类、五辛(葱、蒜、韭菜等刺激性食物)及腐烂变质之物,需以素食、水果、鲜花等清净物品为主;二是神像摆放忌正对污秽之处(如厕所、垃圾堆),也忌与祖先牌位并列摆放(需分设神龛,避免混杂);三是祭祀时忌心不诚或言行不敬,如对神像指指点点、嬉笑打闹;四是忌将猴神像用于商业炒作或低俗化展示,需保持对信仰的敬畏,不同地区可能有特定习俗(如部分少数民族祭祀时有禁忌动作),建议提前了解当地规范,以示尊重。