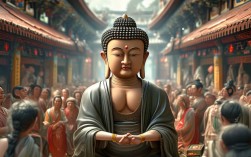

菩萨额头的“包”,在佛教造像中被称为“白毫相”,是佛陀“三十二相”之一,也是佛教艺术中极具象征意义的特征,它并非简单的装饰,而是承载着深厚的宗教内涵与文化密码,体现了佛教对智慧、光明与慈悲的极致追求。

白毫相的名称源于梵语“urnā”,汉传佛教多音译为“乌腻”,意译为“白毫”,指额前一根右旋的白毛,柔软如棉,光泽如月,向外辐射光明,据《长阿含经》《大般若经》等经典记载,佛陀因过去世修行布施、持戒等菩萨行,感得此相——曾有世,佛陀为救度众生,以己身血涂洒白鸽,以此因缘感得额前白毫,象征“舍己为人”的慈悲与“福德圆满”的果报,白毫相不仅是佛陀“相好庄严”的组成部分,更是其修行成就的外在显现。

从象征意义看,白毫相的核心是“光明”与“智慧”,佛教认为,众生因无明烦恼而处于黑暗中,佛陀的白毫相能放射无量光明,破除众生心中的无明,喻示“智慧如灯,照见五蕴皆空”,白色在佛教中象征“清净无染”,白毫相代表佛陀菩提心的纯净,以及远离贪嗔痴的清净境界,在修行层面,白毫相是菩萨“六度”(布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若)修行成就的体现,尤其与“布度”(布施度)和“戒度”(持戒)密切相关,是“因深果满”的视觉表达。

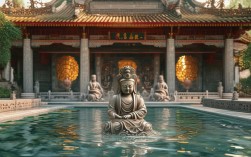

不同佛教文化体系中,白毫相的形态与材质各有特色,体现了地域文化的融合,以下是主要文化体系中白毫相的表现对比:

| 佛教文化体系 | 白毫相形态 | 材质象征 | 文化内涵 |

|---|---|---|---|

| 汉传佛教 | 圆形凸起,表面光滑 | 多用玉石、银或白铜镶嵌 | 象征“圆融无碍”,体现“玉德”文化中的温润与纯净 |

| 藏传佛教 | 螺旋状凸起,略带立体 | 常镶嵌绿松石、珍珠或镀金 | 密宗“即身成佛”思想,光明代表“佛智”的动态觉醒 |

| 南传佛教 | 较写实,白色颜料绘制 | 以天然矿物颜料(如白垩)绘制 | 强调“朴实无华”,符合原始佛教“中道”精神 |

在造像细节中,白毫相的位置与材质选择皆有深意,它位于额头正中,居“眉间白毫”(相好之一)与“顶髻”(肉髻相)之间,连接“智慧”(眉间相)与“福德”(顶髻相),体现“悲智双运”的佛教核心,材质上,汉传佛教用玉石,既显圣洁,又契合儒家“君子比德于玉”的文化心理;藏传佛教用绿松石,象征“天空与大地”,体现对自然的敬畏;南传佛教用天然颜料,强调“随缘不变”,契合原始佛教的朴素观。

从功能看,白毫相是信众观想的“对境”,佛教修行中,通过凝视佛像的白毫相,可收摄散乱心,生起对佛法的信心与恭敬。《大智度论》记载,观想白毫相能“除灭众生业障”,因白毫相的光明代表佛陀的愿力,能加持众生破除烦恼,白毫相也是佛教艺术的“视觉锚点”,引导信众从外在相好深入内在义理,理解“相由心生”——佛像的庄严实则是众生自性光明的显现。

白毫相虽是造像的细节,却浓缩了佛教“悲智双运”的核心精神,它既是佛陀修行成就的象征,也是连接凡圣的视觉符号,让抽象的佛法义理通过具象的艺术得以传递,成为跨越时空的文化密码。

相关问答FAQs

为什么有些菩萨造像没有白毫相?

答:菩萨在“十地”修行中,尚未圆满佛陀的“三十二相”,故部分菩萨造像(如观音、文殊)可能无白毫相,而佛陀作为“觉者”,已圆满福德与智慧,必具白毫相,部分菩萨造像侧重“慈悲”特质(如地藏菩萨),故弱化相好庄严,以突出其“度化众生”的愿力。

白毫相的“右旋”有何含义?

答:白毫相的“右旋”(顺时针)是佛教的重要符号,象征“吉祥”“正道”与“佛法的流转”,在佛教中,右旋代表“顺合真理”,如佛塔右绕、法轮右转,而白毫右旋则表示佛陀的教法如右旋般顺合众生根机,引导众生离苦得乐,远离“左道”(邪见)的迷惑。