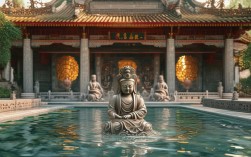

“真衣菩萨”是佛教艺术中具有特定内涵的菩萨形象,其核心特征在于菩萨造像身着真实织物制作的服饰,而非雕塑本身刻画的衣纹,这一形象融合了佛教教义、工艺技术与审美观念,既是宗教信仰的载体,也是古代服饰文化与艺术创作的结晶。

定义与起源:从“法相庄严”到“真衣”的具象化

佛教中,“菩萨”意为“觉有情”,是修行达到一定境界、普度众生的圣者,为体现菩萨的“庄严相”,经典中对菩萨服饰有详细描述:《华严经》提到菩萨“身诸相好,众宝庄严,天衣宝冠,璎珞光饰”;《妙法莲华经》则强调菩萨以“清净法身”示现,服饰需象征“无染无着”的德行,早期佛教造像受印度犍陀罗、秣菟罗艺术影响,菩萨服饰多表现为雕刻衣纹,如“曹衣出水”“吴带当风”的石刻线条。

随着佛教东传,中国工匠在造像实践中逐渐发现,单纯雕刻衣纹难以完全传达菩萨的“真实庄严”。“真衣菩萨”应运而生——即在泥塑、石雕或木雕的菩萨本体之外,用真实布料(丝绸、锦缎、棉麻等)缝制服饰,覆盖于造像之上,这种做法既保留了雕塑的立体感,又通过真实织物的质感与色彩,强化了菩萨的“慈悲”与“富足”,使宗教形象更具感染力。

服饰特征与文化内涵:材质、纹样与象征意义

真衣菩萨的服饰并非随意穿戴,而是严格遵循佛教仪轨与等级制度,每一处细节都蕴含宗教象征与文化密码,其服饰可分为“内层”“中层”“外层”三部分,搭配璎珞、冠饰等配饰,形成完整的“庄严具”体系。

(一)服饰结构与材质

- 内层:多为素色棉麻或丝绸制成的“僧祇支”(类似背心)与“裙”,象征菩萨的“清净本心”,材质朴素无华,体现“离欲”的修行境界。

- 中层:核心“真衣”部分,通常为丝绸制作的“大衣”(如褒衣博带式袍服),色彩以青、红、金、蓝为主,这些颜色在佛教中各有寓意:青色象征“解脱”,红色代表“慈悲”,金色寓意“佛光”,蓝色寓意“智慧”。

- 外层:为“天衣”,轻薄飘逸的丝绸或纱罗,披于肩臂,末端呈波浪状下垂,象征菩萨“遍覆一切”的愿力,也体现“随风而动”的灵动之美。

- 配饰:璎珞(项链、臂钏、腰饰)、宝冠(象征“佛果”)、华蔓(花环)等,多由珍珠、玛瑙、金银、玉石串联,材质贵重,体现菩萨的“福德庄严”。

(二)纹样与象征

真衣菩萨的服饰纹样是佛教文化与本土艺术的融合,常见纹样及其象征如下:

| 纹样类型 | 具体图案 | 宗教象征意义 | 文化来源 |

|---|---|---|---|

| 莲花纹 | 八瓣莲花、缠枝莲 | 象征“清净无染”“从烦恼中解脱” | 印度佛教文化 |

| 宝相花纹 | 以莲花、牡丹为基础的变形图案 | 象征“佛国净土”的圆满与庄严 | 中国唐代本土化创新 |

| 龙纹凤纹 | 行龙、立龙,或凤穿牡丹 | 龙象征“祥瑞”,凤象征“高贵”,体现菩萨的“尊贵身份” | 中国传统祥瑞文化 |

| 联珠纹 | 珠圈环绕动物或人物 | 象征“佛法周遍”,体现中外文化交流 | 波斯萨珊艺术影响 |

| 佛字纹 | “佛”字以篆、隶、楷书呈现 | 直接点明菩萨身份,强化信仰标识 | 中国佛教文字崇拜 |

历史演变与地域差异:从“胡风”到“汉韵”的融合

真衣菩萨的形象随时代与地域的变化而呈现出不同风貌,大致可分为三个阶段:

(一)早期(魏晋南北朝):胡风与汉韵的初融

这一时期佛教造像受印度、西域影响较大,真衣菩萨的服饰仍保留“胡服”特征,如窄袖、紧身袍服,材质以西域传入的“锦”“缣”为主,但工匠已开始尝试汉服元素,如褒衣博带的袍服雏形,体现“文化适应”,例如敦煌莫高窟第275窟的北凉菩萨像,身着红底联珠纹锦袍,领口、袖口有汉式云纹,是胡汉服饰融合的典型。

(二)鼎盛期(隋唐):华丽与庄严的极致

唐代国力强盛,丝织工艺发达(如“陵阳公样”“联珠纹锦”),真衣菩萨的服饰达到华丽巅峰,菩萨多穿“宝相花纹锦袍”,色彩浓烈(如朱红、明黄、石青),配饰繁复(璎珞镶嵌金银玉石),衣袂飘逸,体现“盛唐气象”,龙门石窟奉先寺卢舍那大佛胁侍菩萨、陕西历史博物馆馆藏唐代鎏金观音菩萨像,均为这一时期的代表,其“真衣”至今仍保留鲜艳色彩与精细纹样。

(三)成熟期(宋元明清):世俗化与程式化

宋代以后,佛教艺术趋于世俗化,真衣菩萨的服饰逐渐简化,纹样更贴近生活(如折枝花卉、缠枝葡萄),材质除丝绸外,棉麻、缎面增多,服饰形成固定程式:如“水田衣”(多色布料拼接)象征“万法归一”,素色绸衣象征“淡泊宁静”,藏传佛教的真衣菩萨则受尼泊尔、印度影响,多穿“裙袍+披肩”,佩戴大璎珞,色彩对比强烈,形成独特的“藏式风格”。

艺术价值与当代意义:信仰与技艺的双重传承

真衣菩萨不仅是宗教造像,更是古代服饰文化与工艺的“活化石”,其服饰制作集纺织、印染、刺绣、金工于一体,如唐代“织成锦”(通机织纹样)、宋代“缂丝”(通经断纬)等技艺,均通过真衣菩萨的服饰得以保存,故宫博物院藏“清代缂丝菩萨衣”,以“通经断纬”技法织出宝相花纹,色彩层次丰富,至今仍可见精湛工艺。

当代,真衣菩萨的研究与复原为佛教艺术、服饰史、文化交流等领域提供了重要资料,通过对古代真衣的材质分析(如通过碳十四测年、纤维鉴定),可还原不同时期的丝织技术;通过对纹样的解读,可梳理中外文化融合的轨迹,真衣菩萨所蕴含的“庄严”“慈悲”“清净”等精神内核,仍为当代艺术创作提供灵感,如现代佛教绘画、雕塑中,仍可见对“真衣”元素的借鉴与创新。

相关问答FAQs

Q1:真衣菩萨的服饰与普通人的服饰有何区别?

A:真衣菩萨的服饰与普通服饰在材质、纹样、穿着规范上均有严格区别,材质以丝绸、锦缎等高级织物为主,体现菩萨的“庄严富足”,而普通服饰多为棉麻、葛布等实用材质;纹样以宗教符号(莲花、宝相花、佛字纹)为主,普通服饰则多取材自然(花鸟鱼虫)或生活场景;穿着需遵循佛教仪轨,如“天衣”需披于特定位置,璎珞有固定佩戴方式,而普通服饰更注重实用与审美,无宗教规范约束。

Q2:古代真衣菩萨的服饰为何能保存至今?

A:古代真衣菩萨服饰能保存至今,主要得益于三个因素:一是材质优良,丝绸、锦缎等纤维具有较强的抗氧化性,加之古代丝织工艺精湛,织物密度高,不易腐烂;二是保存环境,多数真衣菩萨造像存放在干燥、避光的石窟(如敦煌)、寺庙(如五台山)或博物馆(如故宫),温湿度稳定,延缓了织物老化;三是修复保护,历代工匠对破损真衣进行修补(如“补绣”“织补”),现代科技(如低温冷冻、丝蛋白加固)进一步提升了文物保护能力,因此部分唐代、真衣菩萨服饰仍能保持原貌。