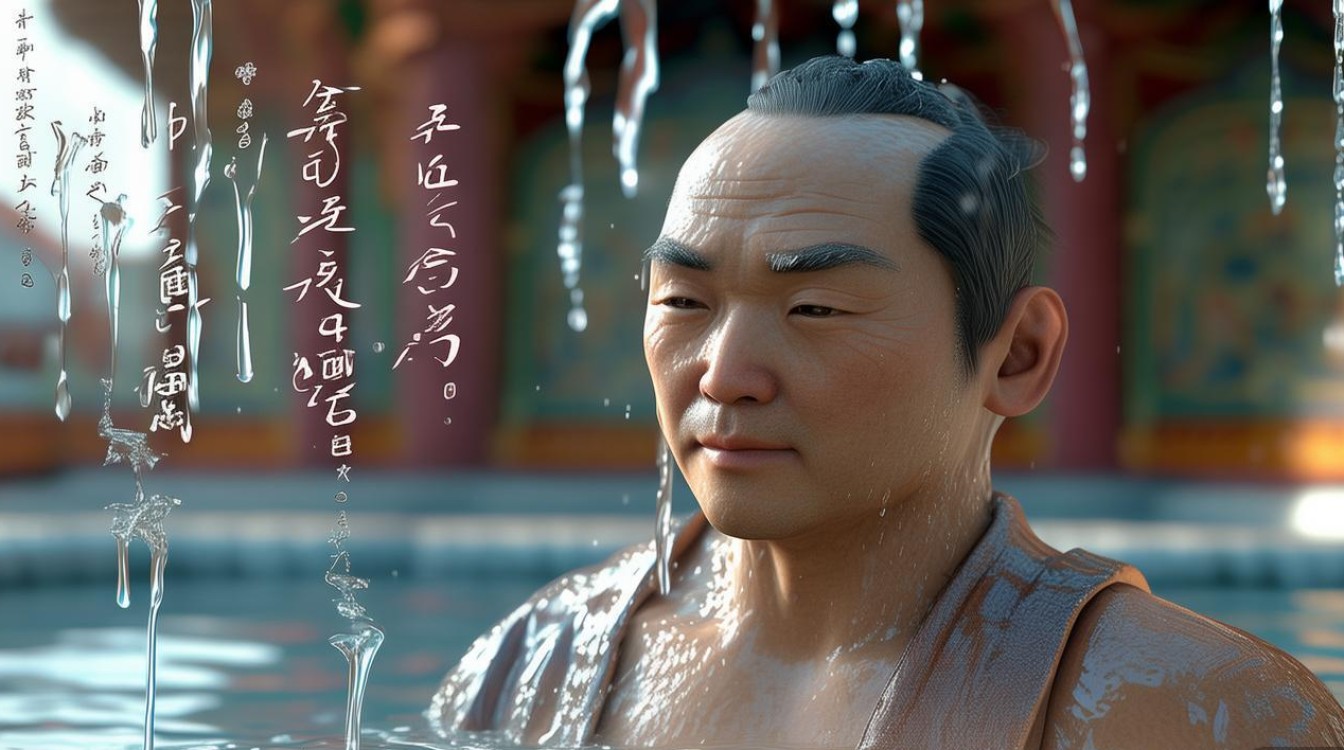

佛教中的“沐浴”远非单纯的身体清洁,而是承载着深厚的修行智慧与文化内涵,从外在的净水洗涤到内在的法喜浸润,再到心性的明镜拂拭,每一重“沐浴”都指向生命的净化与觉醒,历代高僧大德留下的“沐浴妙语”,如暗夜星辰,指引着修行者从身到心、从有到无的渐次超越。

佛教沐浴的源起:净业与敬心的双重象征

佛教沐浴的传统可追溯至佛陀时代,古印度气候炎热,沐浴本是日常所需,但僧团将之纳入修行仪轨,赋予“净业”与“敬心”的双重意义。《四分律》中记载,比丘“若身体垢腻,当用净水沐浴”,既为去除身垢,更为防止因不适而散乱心神,更深层而言,外在沐浴是对三宝的恭敬——如《浴像功德经》所言,以净水浴佛,能“消灭无量罪障,增长无量福聚”,这种“借事显理”的智慧,将物质行为转化为心性修炼的契机。

佛陀曾开示:“身不净故,心亦不净;心不净故,则障道法。”外在的沐浴成为“身净”的起点,而“心净”才是终极目标,正如禅宗六祖惠能所言:“菩提本无树,明镜亦非台;本来无一物,何处惹尘埃?”真正的“沐浴”,是拂去心上的尘埃,而非执着于身相的洁净。

三重沐浴境界:从净身到净心,从有相到无相

佛教的“沐浴妙语”揭示了从外到内、从浅入深的修行次第,可概括为“身浴”“法浴”“心浴”三重境界,每一重境界都对应着不同的修行智慧与生命状态。

身浴:持戒为本,净身为基

外在的身体沐浴,是佛教修行中最基础的“净业”行为,但佛陀强调,真正的“身浴”并非单纯用水冲洗,而是以“持戒”为清洁剂。《梵网经》中“孝名为戒,亦名制止”的教诲,揭示了身浴的核心:停止身造恶业(杀、盗、淫),如同洗净身体污垢;行持善业(布施、持戒、忍辱),如同以香汤沐浴,明代高僧蕅益大师在《净业礼忏文》中写道:“以戒为沐浴,能除身尘垢;以定为香膏,能灭心烦恼。”这里的“戒浴”,比净水浴更具根本性——它洗净的是行为的染污,让身体成为承载修行的清净容器。

法浴:闻思修慧,润泽心田

比“身浴”更深层的,是“法浴”——以佛法甘露洗涤无明尘垢。《华严经》中“譬如从牛出乳,从乳出酪,从酪出生酥,从生酥出熟酥,从熟酥出醍醐”的譬喻,恰似法水滋养心性的过程:听闻正法如同“出乳”,思维法义如同“出酪”,修行实践如同“生酥”,最终证悟真如如同“醍醐灌顶”,唐代玄奘法师西行求法,途中“宁向西天一步死,不向东土半步生”,正是为了寻求能“浴心”的法水,他译出《心经》,照见五蕴皆空,度一切苦厄”的妙语,便是法水浴的最高境界——以般若智慧照破烦恼,让心性回归本来的清净。

心浴:明心见性,本来清净

终极的“沐浴”,是“心浴”——放下分别执着,见性成佛,禅宗公案中,有僧问:“如何是佛法大意?”师曰:“十年卖炭汉,不知秤畔星。”这“秤畔星”便是人人本具的佛性,只是被无明尘埃遮蔽,宋代黄龙慧南禅师有言:“尘劳脱处少人知,明月光中境界奇,自是不归归便得,故乡风月有谁知?”所谓“心浴”,便是放下向外求索的攀缘,回归本自具足的“故乡”,正如《坛经》所言:“心平何劳持戒?行直何用修禅?”当内心达到“本来无一物”的清净状态,便是究竟的“心浴”完成。

佛教沐浴三层次对照表

| 层次 | 内涵 | 实践方式 | 经典依据 | 妙语引用 |

|---|---|---|---|---|

| 身浴 | 净身净业,持戒防非 | 每日净身,护持根门,断恶修善 | 《四分律》《梵网经》 | “以戒为沐浴,能除身尘垢。”(蕅益大师) |

| 法浴 | 闻思修慧,法喜充满 | 诵经听法,如理思维,观照实相 | 《华严经》《心经》 | “照见五蕴皆空,度一切苦厄。”(《心经》) |

| 心浴 | 明心见性,本来清净 | 放下执着,返观自性,契证真如 | 《坛经》《五灯会元》 | “本来无一物,何处惹尘埃。”(惠能大师) |

现代启示:生活中的“沐浴智慧”

佛教“沐浴妙语”并非遥不可及的宗教教条,而是可融入日常的生活智慧,清晨起身,以清水净面,提醒自己“晨三省吾身”,断除夜间的昏沉与贪欲;工作间隙,以片刻静坐“法浴”,观照呼吸的出入,让浮躁的心沉静下来;面对人际矛盾,以“心浴”的智慧,放下对错的执着,用慈悲心化解对立,正如太虚大师所言:“仰止唯佛陀,完成在人格;人成即佛成,是名真现实。”生活中的每一次“沐浴”,都是向“人格圆满”的靠近。

相关问答FAQs

佛教强调“心净则国土净”,是否意味着外在的身体沐浴不重要?

解答:并非不重要,而是不执着。《维摩诘经》云“欲得净土,当净其心”,外在沐浴是“净身”的助缘,能培养对三宝的恭敬心与身体的调适性,但核心在于“心净”,若只执着于外在洁净,却心怀贪嗔痴,则“身净”反而成为“心染”的缘由——如同用净水洗浴,却带着瞋恨心,水再清净也无法洗净心垢,外在沐浴是“方便”,心性净化才是“究竟”,二者应相辅相成,不可偏废。

在家居士没有条件天天浴佛,如何实践“法水浴”?

解答:“法水浴”的关键不在于形式,而在于“以法润心”,在家居士可通过三种方式实践:一是“诵经浴心”,每日读诵一段经典(如《心经》《阿弥陀经》),让法义如甘露浸润心田;二是“听法浴耳”,通过音频、视频聆听法师开示,破除知见上的迷惑;三是“行善浴行”,将佛法慈悲的精神落实于布施、助人等善行,以行动洗涤自私的尘垢,正如印光大师所言:“人间佛法,唯在实行。”哪怕每天十分钟如理思维法义,便是最好的“法水浴”。