寺庙的厨房,作为僧众日常修行与生活的重要场所,其名称不仅承载着佛教文化的深厚底蕴,更蕴含着对饮食、修行与功德的多重寓意,在佛教传统中,寺庙厨房的称呼多样,不同名称背后各有典故与文化渊源,常见的有“斋堂”“香积厨”“五观堂”“香厨”“净厨”等,这些名称并非简单的称谓差异,而是佛教思想、戒律规范与生活智慧的具体体现,共同构成了寺庙饮食文化的独特体系。

寺庙厨房的名称由来与文化内涵

寺庙厨房的名称多与佛教教义、修行实践或历史典故相关,每个名称都从不同角度诠释了其功能与意义。

斋堂:清净用餐之所的通用名称

“斋堂”是寺庙厨房最普遍、最通用的称呼,尤其以汉传佛教寺庙中最为常见。“斋”字本义为“过午不食”或“清净素食”,在佛教中特指持斋戒、修清净心的行为,斋堂既是烹饪食物的场所,更是僧众用餐的空间,二者功能合一,故统称为“斋堂”,这一名称强调“清净”与“戒律”,契合佛教“饮食为修行资粮”的理念——僧众用餐不仅是果腹,更是借由饮食培养对食物的珍惜、对众生的慈悲,以及对戒律的敬畏,在禅宗寺庙中,斋堂常被称为“五观堂”,进一步突出了用餐时的观照修行。

香积厨:源于经典的功德庄严之名

“香积厨”这一名称极具典故色彩,源自《维摩诘经·香积佛品》,经中记载,维摩诘居士所在的世界有香积佛,其国以香饭为食,维摩诘以神通力取香积佛国的香饭,供予佛陀弟子,饭香普熏,令大众身心安乐、烦恼消除,后世寺庙因此将厨房称为“香积厨”,寓意饮食不仅是满足口腹之需,更是承载“香光庄严”的功德——通过清净的饮食滋养色身,进而助修行者增长智慧、远离尘垢,这一名称常见于禅宗、净土宗等重视饮食功德的寺庙,尤其强调厨房作为“供养三宝”(佛、法、僧)的重要场所,其食物的“香”不仅是气味,更是功德与清净的象征。

五观堂:观照心性的修行道场

“五观堂”是禅宗寺庙中对斋堂的特有称呼,核心在于“食存五观”——僧众用餐时需观想五种境界,将饮食转化为修行的契机。“五观”出自《佛遗教经》,具体为:计功多少,自忖德行;防心离过,贪等为宗;正事良药,为成道业;此食犹本,息苦劳形;为成道业,应受此食,即用餐时要思量食物来之不易(计功多少)、反省自己德行是否配得上饮食(自忖德行)、防止贪心等烦恼(防心离过)、视饮食为疗愈身病的良药(正事良药)、明白饮食是为了延续色身修行(为成道业),将厨房称为“五观堂”,突显了佛教“日常即修行”的理念——即便是最基本的饮食行为,也可成为观照心性、降伏烦恼的道场。

香厨、净厨:清净无染的戒律象征

“香厨”“净厨”等名称则更侧重强调厨房的“清净”属性。“香”与“净”均指向佛教戒律对饮食场所的要求:厨房需保持洁净无染,食材需符合清净标准(如不使用五辛——葱、蒜、韭菜等,因佛教认为五辛增长嗔心,妨碍修行),烹饪过程需远离杀生、偷盗等恶业,在律宗寺庙中,对厨房的洁净要求尤为严格,称为“净厨”,寓意此处是远离“不净”(如杀生、邪见)的场所,所产饮食均为“净食”,可滋养清净法身。“香厨”则进一步将“清净”升华为“功德之香”,与“香积厨”的寓意相通,强调饮食通过清净的 preparation(准备)与发心,成为传递功德的媒介。

寺庙厨房的功能与布局:修行与生活的融合

寺庙厨房不仅是烹饪空间,更是僧团生活与修行体系的有机组成部分,其功能与布局均蕴含佛教文化逻辑。

功能定位:从“果腹”到“修行资粮”

寺庙厨房的核心功能是为僧众提供清净饮食,但远不止于此,在佛教中,饮食被称为“资粮”,包括“福粮”与“慧粮”——福粮指维持色身的物质需求,慧粮则指通过饮食培养的正念与智慧,厨房需兼顾“物质供养”与“精神修行”:确保食材清净、烹饪卫生,满足僧众基本生存需求;通过“过堂”(用餐仪式)引导僧众“食存五观”,将饮食转化为修行的道场,厨房还是“福田”之所——厨房工作人员(如典座、行者)通过服务僧众,积累功德;僧众通过珍惜食物、感恩供养,培植福报。

布局特点:戒律与实用的统一

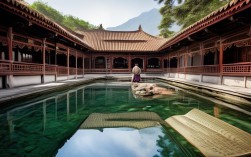

寺庙厨房的布局严格遵循佛教戒律,同时兼顾实用性,以汉传佛教寺庙为例,斋堂通常位于大殿之后、寮房之前,形成“佛殿(修行)—斋堂(生活)—寮房(休息)”的功能序列,体现“修行在生活中落实”的理念,斋堂内部布局讲究对称与庄严:中央设供桌,供奉佛像或“护法韦陀”,象征“佛观三世,食献十方”;两侧为长条餐桌,僧众分坐两侧,体现“平等无诤”;厨房区域位于斋堂后方或侧方,与用餐区既分隔又连通,确保食物从烹饪到用餐的流程顺畅、避免污染,食材储存方面,需严格分类,荤腥、五辛等“不净物”与素食分开,符合“清净食”的戒律要求;烹饪工具以简朴实用为主,避免奢华,体现“少欲知足”的修行原则。

寺庙厨房的修行文化:饮食中的禅意与慈悲

寺庙厨房的文化核心在于“饮食即修行”,从食材选择到烹饪过程,再到用餐礼仪,每一环节都融入佛教的慈悲、智慧与戒律精神。

食材选择:慈悲护生的体现

佛教厨房严格遵循“素食”传统,食材以植物性为主,不包含任何动物成分,这一选择源于“不杀生”的根本戒律——佛教认为一切众生皆有佛性,杀害生命违背慈悲心,还需避免“五辛”(葱、蒜、韭菜、兴渠、薤),因《楞严经》指出,五辛气味辛臭,增长嗔心,妨碍禅定,故厨房中禁用五辛及其制品,食材来源也强调“正当”,如不偷盗、不抢夺,通过布施、购买等合法方式获取,践行“不与取”的戒律,这种对食材的严格要求,本质是将“慈悲心”落实到饮食的源头,让每一餐都成为护生、惜福的修行。

烹饪过程:供养三的发心

厨房工作人员(如典座)被视为“福田职”,其工作不仅是烹饪,更是通过发心“供养三宝”,典座在备餐前需“供养观想”——观想食物是供养佛、法、僧三宝,而非为个人口腹之欲;烹饪时需专注用心,避免贪、嗔、痴等烦恼,以清净心制作食物,让食物充满“法喜”,这种“用心做饭”的理念,将平凡的劳动升华为修行,正如禅宗所言“搬柴运水,无非妙道”,烹饪的每一刻都可成为修行的契机。

用餐礼仪:止语与感恩的修行

寺庙用餐称为“过堂”,有一套完整的礼仪,核心是“止语”与“感恩”,僧众用餐时需保持安静,不交谈,专注吃饭,培养“定力”;餐前需念诵供养偈,感恩食物来之不易、感恩所有付出者(农民、厨师、护法居士等);餐后需“结斋回向”,将用餐的功德回向给一切众生,祈愿众生远离饥苦、成就道业,这种礼仪将饮食从“个人行为”转化为“集体修行”,让僧众在用餐中学会感恩、珍惜与慈悲。

寺庙厨房的现代意义:传统与当代的对话

在现代社会,寺庙厨房的文化内涵仍在延续,并融入新的时代价值,许多寺庙开放素食体验,让大众通过品尝素食感受佛教“慈悲护生”的理念,推动健康饮食与环保生活;寺庙厨房成为传统文化传播的窗口,通过“过堂礼仪”“素食文化”等活动,让更多人了解佛教“日常即修行”的生活智慧,面对现代社会“食物浪费”等问题,寺庙“惜福”的传统(如“光盘行动”)也为当代社会提供了反思资源——每一粒粮食都凝聚着众生的劳动与自然的馈赠,珍惜食物即是尊重生命、感恩自然。

寺庙厨房常见名称及含义解析

| 名称 | 核心含义 | 典故来源/文化渊源 | 使用场景 |

|---|---|---|---|

| 斋堂 | 清净用餐之所 | “斋”为清净、持戒,通用名称 | 汉传佛教寺庙最普遍称呼 |

| 香积厨 | 功德庄严之厨房 | 《维摩诘经》香积佛国香饭典故 | 强调饮食功德,禅宗、净土宗常用 |

| 五观堂 | 观照心性的修行道场 | “食存五观”禅宗修行理念 | 禅宗寺庙特指斋堂,突出观照 |

| 香厨/净厨 | 清净无染的戒律象征 | 佛教“清净食”戒律,远离“不净” | 律宗等强调戒律的寺庙常用 |

相关问答FAQs

问题1:为什么寺庙厨房普遍只提供素食?

解答:寺庙厨房提供素食主要源于佛教“不杀生”的根本戒律与“慈悲护生”的核心思想,佛教认为一切众生皆有佛性,杀害生命违背慈悲心,且会增长嗔心,妨碍修行,素食也符合“清净食”的戒律要求——避免食用五辛(葱、蒜等,因增长嗔心)及动物肉类(因涉及杀生),从修行层面看,素食有助于培养“少欲知足”的心,减少对味觉的贪着,进而专注修行,从文化层面看,素食是佛教“无缘大慈,同体大悲”的体现,通过饮食践行对一切众生的平等关爱。

问题2:寺庙厨房的“典座”是什么角色?需要具备哪些特质?

解答:“典座”是寺庙中负责饮食管理的僧职,源于古代禅宗寺院“四大班首”之外的执事之一,主管厨房事务、僧众饮食及法会斋饭等,典座的职责不仅包括食材采购、烹饪安排、厨房管理,更重要的是以“供养心”对待工作——将做饭视为供养三宝、服务僧众的修行,而非单纯的劳动,典座需具备的特质包括:慈悲心(珍惜食材、不浪费食物)、清净心(遵守戒律,远离五辛与不净物)、耐心(用心烹饪,确保食物卫生可口)、智慧(合理安排饮食,兼顾僧众健康与修行需求),在佛教中,典座被视为“福田职”,通过服务僧众积累功德,其工作质量直接影响僧团的修行氛围。