红安佛教合唱是湖北省红安县地区独具特色的佛教音乐文化形态,它融合了传统佛教梵呗、鄂东民间音乐元素与现代合唱技法,既承载着佛教文化的精神内核,又展现出浓郁的地方艺术特色,这一文化现象并非孤立存在,而是植根于红安深厚的历史文化土壤,历经数百年传承与发展,逐渐形成了兼具宗教性与艺术性的独特文化符号。

历史渊源:从寺庙梵呗到民间合唱的演变

红安地处鄂豫皖交界,自古为荆楚文化腹地,佛教文化在此地传播可追溯至东晋时期,唐代以降,随着禅宗的兴盛,红安境内相继建成天台寺、妙乐寺、慈恩寺等众多寺庙,梵呗唱诵成为宗教仪式的重要组成部分,早期的佛教音乐以单声部梵呗为主,由僧众在法会、庆典中齐诵经文,曲调简朴庄重,多采用“赞”“偈”“咒”等传统形式,如《炉香赞》《心经》等,唱词以梵文、汉文结合,节奏舒缓悠长。

明清时期,红安作为移民迁入地,多元文化在此交融,民间戏曲(如楚剧、黄梅戏)、山歌小调等民间音乐元素逐渐渗透到佛教音乐中,寺庙僧众为吸引信众、传播教义,开始尝试将梵呗与地方曲调结合,形成“半诵半唱”的雏形,随着佛教世俗化进程加深,部分居士和民间信众也开始参与佛教音乐的演唱,打破了僧众独揽的局面,为合唱形式的出现奠定了基础。

20世纪以来,尤其是改革开放后,红安佛教合唱进入新的发展阶段,当地文化部门与宗教界人士合作,对传统梵呗进行系统整理,借鉴西方合唱的和声、复调技法,组建起以僧众为核心、居士和民间爱好者参与的佛教合唱团体,例如成立于2005年的“红安妙乐梵呗合唱团”,通过专业训练与艺术创新,使佛教合唱从寺庙走向舞台,成为展示红安文化的重要载体。

音乐特点:传统与创新的融合

红安佛教合唱的音乐风格兼具宗教的庄严性与地方的灵动性,其特点可从曲调、唱词、乐器、和声四个维度进行分析,具体如下表所示:

| 维度 | 特点描述 | 具体表现 |

|---|---|---|

| 曲调 | 梵呗为基,融合鄂东民间音乐元素 | 以传统梵呗的“平缓”“庄严”为基调,吸收鄂东山歌的婉转、楚剧的拖腔,形成“刚柔并济”的风格,如《红安梵呗·四季歌》中既有梵呗的庄重,又有山歌的明快节奏。 |

| 唱词 | 梵汉结合,兼具宗教性与通俗性 | 唱词以佛经(如《心经》《大悲咒》)为核心,部分曲目加入鄂东方言词汇或民间谚语,如“黄连树下苦修行,佛前点灯照前程”,既保留佛教教义,又贴近民众生活。 |

| 乐器伴奏 | 传统为主,现代为辅 | 以木鱼、磬、钟、鼓等法器为基础,辅以古筝、二胡、电子琴等乐器,增强层次感,如《观音赞》中以古筝模拟流水声,配合木鱼的节奏,营造“清净庄严”的意境。 |

| 和声形式 | 单音与复调结合,突出和谐与层次 | 以齐唱为基础,在副歌或段落间加入四部混声( soprano, alto, tenor, bass),形成“一领众和”与“多声部交织”的效果,既保留传统唱诵的仪式感,又增强音乐表现力。 |

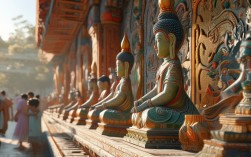

红安佛教合唱的演唱形式灵活多样,既有大型合唱团的集体表演,也有小型小组唱的即兴演绎;既可在寺庙法会中为仪式伴奏,也可在文化节庆中独立演出,例如每年农历四月初八的“浴佛节”,红安各大寺庙会举行盛大的佛教合唱活动,僧众与信众共同演唱《浴佛赞》《阿弥陀佛赞》,吸引周边数万民众参与,成为当地重要的文化景观。

传承现状:保护与发展并举

近年来,红安佛教合唱的传承与发展受到政府、宗教界与文化界的共同关注,形成了“政府引导、宗教主体、社会参与”的保护机制。

在政策支持方面,红安县将佛教合唱列入“非物质文化遗产保护名录”,设立专项基金用于整理传统曲目、培养年轻传承人,例如2021年启动的“红安梵呗数字化保护工程”,通过录音、录像、乐谱记录等方式,抢救性保存了30余首传统佛教合唱曲目,并建立数据库供公众研究学习。

在人才培养方面,当地宗教部门联合文化机构定期举办“佛教音乐培训班”,邀请专业音乐教师与资深僧众共同授课,培养既懂佛教教义又掌握音乐技能的复合型人才,红安已有5支固定佛教合唱团,成员包括僧众、居士、教师、学生等,总人数超过200人,其中35岁以下的年轻成员占比达40%,有效缓解了传承后继乏人的问题。

在创新发展方面,红安佛教合唱积极融入现代生活元素,结合时代主题创作新曲目,如《红安梵呗·抗疫赞》《盛世佛光》等,将佛教的慈悲精神与社会主义核心价值观相结合;通过“佛教音乐会”“文化进校园”等活动,让佛教合唱走进社区、学校,吸引更多年轻人了解和参与,例如2023年,红安妙乐梵呗合唱团走进武汉高校举办专场演出,引发青年群体对传统佛教文化的热烈讨论。

社会意义:文化传承与精神共鸣的纽带

红安佛教合唱不仅是音乐艺术的表现形式,更是连接传统与现代、宗教与社会的文化纽带。

它承载着红安地区的历史记忆与文化认同,佛教音乐中的梵呗、曲调、唱词,融合了鄂东地区的民俗习惯、语言特色与审美观念,是地方文化的重要组成部分,通过合唱的形式,这些文化元素得以代代相传,成为红安人精神家园的重要支撑。

它促进了宗教和谐与社会凝聚,佛教合唱活动为僧众、居士与普通信众提供了交流平台,大家在共同演唱中增进理解、凝聚共识,佛教音乐中“慈悲”“包容”“和谐”的理念,也潜移默化地影响着社会风气,为构建和谐社会贡献力量。

它推动了文旅融合与文化传播,红安作为“中国将军县”,红色文化与佛教文化交相辉映,佛教合唱作为特色文化品牌,与红色旅游、生态旅游相结合,吸引了大量游客前来体验,例如2024年“红安文化旅游节”期间,佛教合唱演出成为亮点,带动当地旅游收入同比增长15%,实现了文化价值与经济价值的双赢。

相关问答FAQs

问题1:红安佛教合唱与普通佛教音乐相比,有哪些独特之处?

解答:红安佛教合唱的独特性主要体现在三个方面:一是地域融合性,它将传统梵呗与鄂东民间音乐(如山歌、楚剧)深度结合,形成“梵中有俗、俗中有梵”的风格;二是形式创新性,在保留齐唱、诵经的基础上,引入西方合唱的和声、复调技法,形成多声部合唱的丰富层次;三是主体多元性,演唱者不仅包括僧众,还吸纳居士、民间爱好者等,打破了宗教音乐的封闭性,更具包容性。

问题2:红安佛教合唱在传承过程中面临哪些挑战?如何应对?

解答:主要挑战有三点:一是传承断层风险,部分传统曲目仅靠口传心授,年轻一代学习意愿不强;二是创新与传统的平衡难题,过度现代化可能导致佛教音乐失去宗教本真;三是传播范围有限,影响力多局限于本地,缺乏全国性知名度,应对措施包括:通过数字化保护、校园教育等方式培养年轻传承人;建立“传统曲目库”与创新审核机制,确保创新不偏离核心;借助短视频、文旅展演等新媒体平台扩大传播,让更多人了解红安佛教合唱的魅力。