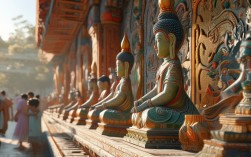

贵州佛教戏曲是多元文化交融的产物,植根于贵州多民族聚居的土壤,既承载着佛教的慈悲教化功能,又融合了中原戏曲、傩戏、花灯戏等地方艺术形式,成为展现贵州宗教文化与民俗风情的重要载体,其发展历程可追溯至唐宋时期,佛教传入贵州后,为贴近当地民众的生活习惯与审美趣味,逐渐将佛经故事、劝善理念与本土戏曲表演相结合,形成了独具特色的宗教艺术形态,明清时期,随着汉族移民的涌入与地方戏曲的成熟,贵州佛教戏曲进入发展高峰,在寺庙、戏台、庙会等场合广泛传播,成为连接不同民族、维系社区认同的精神纽带。

从艺术形态来看,贵州佛教戏曲呈现出“佛为魂、戏为体、俗为用”的鲜明特征,在音乐唱腔上,它既保留了佛教梵呗的庄重肃穆,又吸收了贵州花灯戏的明快活泼、傩戏的粗犷豪放,甚至融入侗族大歌、苗族飞歌等民族音乐元素,形成“梵音与乡音交织”的独特韵律,在表现观音菩萨救苦救难时,唱腔多采用悠扬婉转的花灯调,辅以木鱼、铙钹等法器,营造出神圣与世俗交融的氛围;而在演绎目连救母等因果报应故事时,则加入高亢激越的傩戏高腔,强化戏剧冲突,表演形式上,它融合了戏曲的“唱、念、做、打”与傩仪的“踏罡斗步、手诀法印”,演员常佩戴面具(如佛教神祇、鬼怪角色),通过夸张的肢体语言与面部表情,直观展现善恶有报、因果轮回的佛教思想,服饰道具也兼具宗教象征与地方特色:菩萨角色多着改良版袈裟,配以莲花、法器图案;世俗角色则穿着苗侗民族的百褶裙、对襟衫,凸显地域文化印记。

贵州佛教戏曲的剧目内容以佛教故事为核心,大致可分为三类:一是经典佛经改编,如《目连救母》《观音送子》《唐僧取经》等,通过具象化的情节演绎“孝道”“慈悲”“精进”等教义;二是本土化劝善故事,如《二十四孝》《劝夫戒赌》《善有善报》等,将佛教伦理与贵州民间道德观念结合,以通俗易懂的方式传递“诸恶莫作,众善奉行”的理念;三是宗教仪式剧,如“打平安”“祈福戏”“度亡戏”等,在法会、庙会等场合演出,兼具宗教仪式与娱乐功能,如黔北地区的“打清醮”中,演员通过表演“开坛”“请神”“破地狱”等环节,为信众祈福禳灾,这些剧目不仅传播佛教思想,更记录了贵州各民族的生活习俗、价值观念,成为“行走的民族志”。

以下为贵州佛教戏曲代表剧目及特色简表:

| 剧目名称 | 流传地区 | 核心主题 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 《目连救母》 | 遵义、安顺 | 孝道救赎、因果轮回 | 融傩戏面具、高腔演唱,穿插“破地狱”“上刀山”等惊险场面 |

| 《观音大士救难记》 | 黔东南、黔南 | 慈悲济世、普度众生 | 结合侗族大歌,舞蹈动作模仿“观音洒净”,服饰缀银饰与莲花纹 |

| 《尼姑思凡》 | 贵阳、黔西南 | 人性解放与宗教戒律的冲突 | 采用花灯小调,唱词口语化,表演活泼,展现世俗情感与宗教约束的张力 |

| 《二十四孝》 | 毕节、六盘水 | 儒家孝道与佛教孝道的融合 | 分幕演绎“卧冰求鲤”“王祥卧冰”等故事,服饰融入汉族戏曲元素与苗族刺绣 |

在文化功能上,贵州佛教戏曲既是宗教传播的媒介,也是社区凝聚的纽带,过去,在偏远的村寨,戏台常设于寺庙旁,每逢佛诞、春节、丰收节等,村民便会请戏班演出,既娱神又娱人,通过戏曲,不识字的民众也能理解“善恶有报”“六道轮回”等佛教思想,潜移默化中形成道德约束,不同民族的观众在共同观看戏曲的过程中,增进了文化认同,如侗族、苗族群众在观看《目连救母》时,会将本民族的“祖先崇拜”“自然崇拜”元素融入理解,形成跨文化的宗教对话。

随着现代娱乐方式的冲击与传承人老龄化,贵州佛教戏曲面临传承困境,近年来,当地政府与文化机构通过非遗保护、进校园、旅游展演等方式推动其活态传承:如黔东南州将侗戏中的佛教剧目纳入非遗名录,支持传承人带徒传艺;安顺市在黄果树旅游区推出“傩戏+佛教戏曲”实景演出,让传统艺术走进大众视野;贵阳市中小学开设戏曲兴趣班,通过改编儿童版佛教故事剧目,培养年轻观众的兴趣,这些措施为这一古老艺术注入了新的生机。

相关问答FAQs

Q1:贵州佛教戏曲与其他地区佛教戏曲(如目连戏)相比,有哪些独特之处?

A1:贵州佛教戏曲的独特性体现在“民族性”与“世俗化”的深度融合,与中原、江南等地偏重宗教仪轨的目连戏不同,贵州佛教戏曲大量吸收苗、侗、布依等民族的艺术元素,如侗族大歌的合唱形式、苗族的银饰服饰、傩戏的傩面具等,形成“戏中有傩、傩中有戏”的表演风格,其内容更贴近民众生活,将佛教劝善故事与贵州民间传说(如“阿诗玛”“张古老制天”)结合,唱词方言化、情节生活化,宗教教义通过世俗情感自然流露,更具亲和力。

Q2:当代社会如何进一步推动贵州佛教戏曲的保护与传承?

A2:需从“传承-创新-传播”三方面发力:一是加强传承人保护,通过设立专项基金、记录口述史、建立传承基地,鼓励老艺人带徒传艺;二是推动内容创新,在保留核心宗教精神的基础上,结合现代审美创编新剧目(如反映生态保护、民族团结的主题),融入数字媒体技术(如VR戏曲体验);三是拓展传播渠道,通过短视频平台、文旅节庆、国际文化交流等途径,让贵州佛教戏曲从“乡村戏台”走向更广阔的舞台,既保持其“泥土芬芳”,又彰显时代价值。