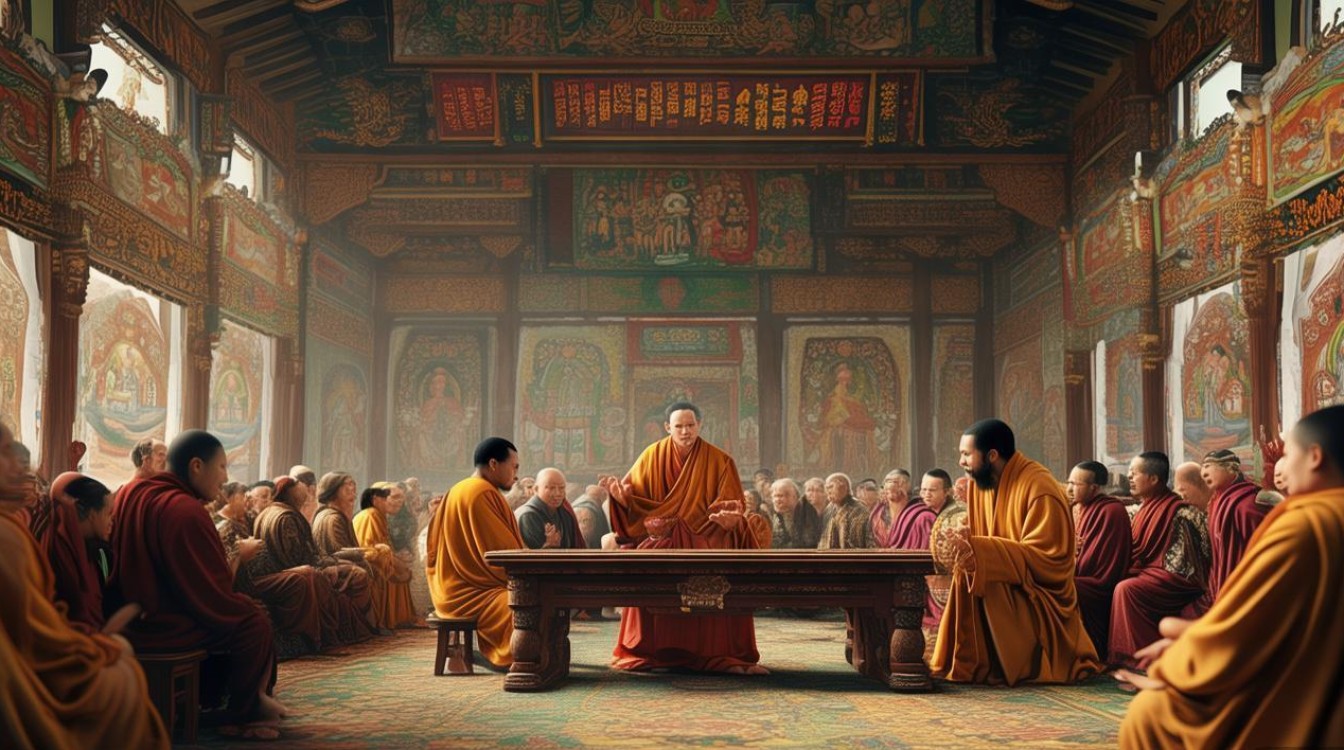

佛教论辩赛作为一种融合教义探讨、思想碰撞与文化传播的实践活动,其历史可追溯至佛陀时代的“正论”传统,在佛教经典中,常有佛陀与外道、弟子之间的论辩场景,如《阿含经》中佛陀以“四圣谛”“缘起法”与六师外道展开的智慧交锋,旨在破除非正见、显扬正法,这种以“理服人”“以法为依”的论辩精神,成为佛教传播与发展的重要动力,现代佛教论辩赛正是对这一传统的当代延续。 上看,佛教论辩赛既有固定框架,又具灵活变通,其主题通常围绕佛教核心教义展开,如“缘起性空”“因果业力”“慈悲与智慧”“佛教与现代伦理”等,既涉及《金刚经》《法华经》等经典的义理阐释,也包含佛教与科学、环保、心理健康等现实议题的对话,参赛主体涵盖僧侣、佛教学者、居士及青年学生,不同背景的参与者从多元视角切入,丰富了论辩的层次,赛制设计上,多采用“立论—驳论—自由辩—的经典流程,同时强调“慈悲为怀,理性为用”的原则,避免陷入情绪化争斗,始终以“破邪显正、自利利他”为根本目标,某佛学院举办的论辩赛中,双方围绕“佛教‘无我’是否否定道德责任”展开辩论,一方从“缘起无我的空性”切入,强调道德责任的依起性;另一方则以“菩萨畏因,众生畏果”为据,论证无我反而更需勇担责任,双方引经据典、逻辑严密,既展现了佛教义理的深度,也引发了听众对“自我”与“责任”的思考。

佛教论辩赛的价值远不止于胜负之争,更在于其多重社会文化意义,它是教义传承的“活化剂”,通过论辩,抽象的佛教哲学(如唯识中观、真俗二谛)被转化为可感可知的思辨过程,参与者需深入经藏、梳理逻辑,从而深化对教义的理解,避免“食而不化”的盲从,它是修行实践的“磨刀石”,佛教强调“闻思修”,论辩正是“思”的重要体现,要求参与者以正念观照自心,在应对反驳时保持冷静,在反驳他人时避免嗔心,这与“戒定慧”的修行路径高度契合,它是文化传播的“桥梁”,面向公众的论辩赛常以通俗语言阐释深奥佛法,破除“佛教消极避世”等刻板印象,让更多人认识到佛教的智慧对现代社会的启示——如面对焦虑时的“无常观”,处理人际冲突时的“慈悲心”,它是学术交流的“催化剂”,僧侣与学者、不同宗派代表同台论辩,推动了汉传佛教、藏传佛教、南传佛教之间的思想对话,也促进了佛教哲学与现代哲学、心理学等学科的交叉研究。

现代佛教论辩赛在发展中不断与时俱进,既有传统寺院内的“法义辨析”,也有高校社团的“跨宗教对话”,更有线上平台的“全民参与”,某佛教公益组织发起的“青年佛法辩坛”,通过网络直播吸引数万观众,辩题如“人工智能能否拥有‘佛性’”“素食主义是否是佛教慈悲的必然要求”等,既贴近时代脉搏,又引发对佛教核心价值的深层探讨,这种创新形式让古老的佛教智慧在当代焕发新生,也为构建理性、包容的公共话语空间提供了独特视角。

相关问答FAQs

Q1:佛教论辩赛是否违背佛教“不争”的教义?

A:佛教所反对的“争”,是执着于胜负、名利的“嗔恚之争”,而非追求真理的“智慧之辩”。《大智度论》云:“佛法中,有诤法、无诤法:若诤于法,是为正诤;若诤于世,是为邪诤。”佛教论辩赛以“依法不依人”为原则,目的是通过理性思辨破除非正见、显扬正法,本质上是对真理的探求,而非个人情绪的宣泄,参与者若能以“无我”之心参与,将胜负视为增上缘,便能体现“不争”的深层精神。

Q2:普通人如何参与或学习佛教论辩赛?

A:普通人可通过多种方式参与或学习:夯实基础,阅读《阿含经》《中论》《成唯识论》等根本经典,了解佛教核心概念与论证逻辑;关注佛学院、佛教团体举办的公开论辩赛或线上讲座,学习辩题分析与表达技巧;参与佛教社团或读书会,围绕特定议题开展小型讨论,在思辨中提升对佛法的理解;培养“慈悲与智慧”并重的态度,论辩中保持开放心态,尊重不同观点,以“闻思修”为核心,将论辩所得转化为日常修行的智慧。